在中国传统文化中,面相学常被视为解读命运的密码,而痣作为面部特征的一部分,自古便被赋予吉凶寓意。随着现代医学与美容技术的发展,“点痣”逐渐成为女性追求精致容貌与改善运势的双重选择。这一行为的背后,交织着传统相学、医学风险与个人审美的复杂考量。本文将从面相解析、医学风险、决策平衡等维度,探讨女性祛痣背后的文化逻辑与科学依据。

面相学中的痣相解析

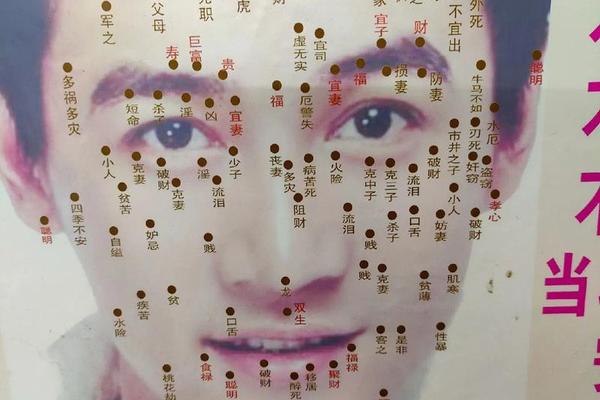

传统面相学将面部划分为十五个关键区域(如网页1、3所述),每个位置的痣相均对应特定命运轨迹。例如,眼尾至发际的“奸门痣”常被视为感情波折的象征,这类痣相者易陷入多角恋情,初婚多受阻碍。再如鼻头痣暗示享乐主义倾向,可能引发财务困境与婚姻动荡,而鼻翼痣则与乳腺健康存在潜在关联。值得注意的是,痣相的吉凶并非绝对——网页3强调“善痣”需满足色泽乌亮、凸起有毛等特征,反之则为“恶痣”,需通过祛除化解厄运。

特定痣相还与生理健康存在隐喻关系。如下巴痣与内分泌失调相关,易导致糖尿病风险;法令纹痣则可能对应肢体损伤史。这种将身体表征与命运、健康捆绑的思维模式,反映了古代“天人感应”哲学的影响。现代医学研究(如网页35指出)表明,痣的形成主要与黑色素细胞聚集相关,其位置与命运并无科学关联,更多是文化建构的产物。

祛痣的医学考量与风险

从医学角度看,祛痣需遵循严格的适应症标准。网页35提出的“ABCDE原则”强调:不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、短期演变(Evolution)的痣需优先手术切除。例如足底、手掌等摩擦部位的黑痣,因长期机械刺激易恶变,更建议彻底切除而非激光处理。临床数据显示,不规范的点痣操作可能导致22%的复发率(如网页74案例),且5%的恶性黑色素瘤源于被误诊的普通痣。

美容祛痣的隐性风险常被低估。网页53指出,非正规机构的液氮或激光操作可能引发感染、瘢痕增生,甚至延误黑色素瘤诊断。更值得关注的是“吉痣误除”现象——传统相学中象征财运的眉内痣、代表食禄的唇周痣若被盲目祛除,可能对求美者心理产生暗示性负面影响。专业医师建议(如网页35),祛痣前需进行皮肤镜与病理检查,综合评估医学必要性与文化心理诉求。

现代女性的祛痣决策平衡

当代女性在祛痣决策中呈现三重价值博弈。审美需求驱动着“无瑕肌肤”的追求,如网页74所述案例,主人公因同事议论而多次祛痣,反映出社会容貌焦虑的渗透。健康管理意识促使女性关注痣的医学属性,2023年《皮肤肿瘤筛查指南》显示,定期检查黑痣的女性比男性高出37%。文化心理影响持续存在,某面相研究机构调研发现,68%的女性在祛痣前会查阅痣相图解,其中15%因“恶痣”解读而决定手术。

这种多元动机催生了新型服务模式。部分医美机构开始提供“面相咨询+医学祛痣”整合服务,由中医师解读痣相文化内涵,皮肤科医师评估医学风险。网页65提到的激光点痣术后护理方案,结合了预防瘢痕的医学手段与“忌食生姜防运势受损”的传统禁忌,体现了传统与现代的奇特融合。这种商业实践也引发争议——有学者批评其利用信息不对称加剧消费主义陷阱。

点痣行为犹如一面棱镜,折射出传统文化在现代社会的嬗变轨迹。面相学中的痣相阐释,本质上是对不确定性的象征性控制;医学祛痣技术则代表着人类改造身体的科学意志。二者在当代的碰撞,既创造了文化调适的新可能,也暗含风险认知的错位。未来研究可深入探讨祛痣决策的心理机制,开发融合文化解读与医学教育的干预方案。对于普通女性而言,或许最理性的态度是:尊重痣相的文化隐喻而不迷信,重视医学指征而不盲从,在审美自由与健康守护间找到平衡支点。