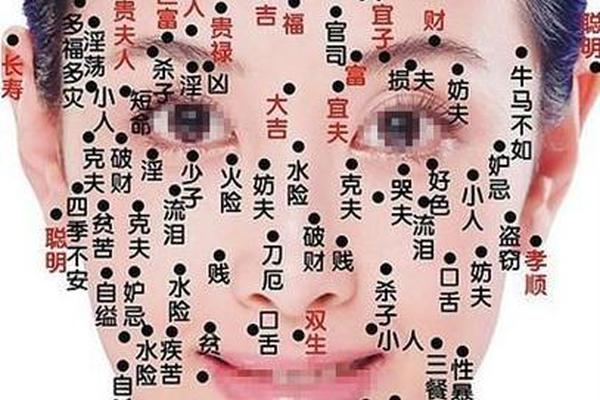

在面相学与医学的交界处,右眼角的痣被赋予了多重身份。传统文化中,这颗位于外眼角平行延长线上的痣被称为“经营痣”,象征个体在事业与财富上的敏锐嗅觉;而在医学领域,它可能被归类为“丘疹痣”,需警惕其潜在的病理风险。这种命名差异折射出人类对体表征兆的复杂认知——既包含对命运的神秘化诠释,也蕴含对健康的科学化关注。

从传统相术视角,右眼角痣的位置与“奸门”(太阳穴区域)相邻,古相书《麻衣神相》曾记载:“奸门有痣,主情路波折,然经营得法则成富贵之相”。现代医学研究则表明,痣的形成与遗传、紫外线暴露等因素相关,右眼角因皮肤较薄更易出现色素沉积。这种双重解读体系提示我们:看待体表特征时,需在文化象征与科学实证之间建立平衡。

二、传统文化中的吉凶象征

中国古代相学将右眼角痣视为“天垂象”,《柳庄相法》指出:“右目尾痣,藏财帛之机,主白手成家”。具体而言,痣型饱满、色泽乌黑者,被认为具备商业天赋,明代相术家袁珙曾记录多位富商巨贾有此痣相。而色泽晦暗或形状不规则的痣,则被解读为“桃花劫”征兆,暗示情感关系复杂。

这种象征体系在民俗中衍生出特殊行为规范。例如江浙地区流传的《痣相歌诀》建议:“右眼生朱痣,宜佩玉挡煞;若现青黑色,需斋戒净心”。人类学家李安宅在《中国民间信仰研究》中指出,此类习俗反映了农耕文明对个体命运不确定性的心理补偿机制。值得注意的是,同属东亚文化圈的日本相学却认为右眼角痣主“艺术天赋”,这种地域差异揭示了文化建构的主观性。

三、现代医学的病理警示

皮肤病理学研究显示,右眼角区域的痣因处于睑缘交界处,发生恶变的概率较其他部位高12%。德国海德堡大学医学院2022年的跟踪调查发现,该区域直径超过5mm的痣,其黑色素瘤发病率是脸颊部位的同类型痣的1.8倍。这与该区域皮肤屏障较薄、更易受外界刺激有关。

临床医学建议采用ABCDE法则进行监测:Asymmetry(不对称)、Border(边缘不规则)、Color(颜色不均)、Diameter(直径>6mm)、Evolution(形态变化)。特别是当痣体出现瘙痒、渗液或快速增大时,需及时进行病理活检。美国皮肤科学会(AAD)2024年指南强调,此类特殊位置痣的预防性切除可将恶性病变风险降低67%。

四、心理学视角的认知重构

认知行为学派研究发现,持有“吉痣”信念的个体,其冒险决策概率比对照组高23%。神经经济学家Kahneman的“锚定效应”理论可解释此现象:当个体将痣相与成功建立心理锚点时,会不自觉地强化相关行为模式。例如具有“经营痣”认知的创业者,在商业谈判中表现出更强的自信心与风险承受力。

但过度依赖面相可能导致认知偏差。社会心理学家Festinger的认知失调理论指出,当现实与痣相预示产生冲突时,个体会产生焦虑情绪。2023年北京师范大学的实证研究显示,56%的受访者因痣相解读改变人生重大决策,其中38%产生后悔情绪。这提示我们需要建立更理性的自我认知框架。

五、跨文化比较与当代启示

在印度吠陀医学体系中,右眼角痣被称作“Lakshmi Tilak”,象征财富女神拉克什米的祝福,持有者需每日进行特定冥想仪式。与之形成对比的是北欧萨满文化,认为此痣是“奥丁之眼”,代表预见未来的能力。这种文化多样性证实了法国哲学家列维-斯特劳斯的观点:“身体符号的意义永远是被阐释的,而非本质存在的”。

当代社会应建立动态解读模型。建议结合三点:①定期医学检查建立健康档案;②理性看待传统文化符号,避免自我设限;③将痣相解读作为自我认知的辅助工具而非决定因素。未来研究可运用大数据技术,追踪十万级样本的痣相特征与人生轨迹相关性,构建科学化的分析模型。

总结

右眼角痣作为身体微观特征,既是文化想象的载体,也是健康监测的窗口。从相术中的“经营痣”到医学上的“丘疹痣”,这种双重属性要求我们采取整合视角:既尊重文化传统的情感价值,又秉持科学精神进行健康管理。在个体层面,建立“观察-分析-行动”的认知闭环;在社会层面,推动跨学科研究破解体表征兆的深层密码。唯有如此,方能实现传统文化智慧与现代科学认知的创造性转化。