在中国传统文化中,肌肤上的痣被视作窥探命运与个性的密码,承载着天人感应的哲学智慧。《中国古代痣相大全》作为集千年痣相学之大成的典籍,不仅系统梳理了痣的形态与命运关联,更将古人对生命的敬畏与探索精神凝练其中。这部典籍以“显痣”“隐痣”为基础框架,结合五行、阴阳学说,构建出一套独特的命运解读体系,至今仍在民俗与美学领域焕发活力。

一、痣相学的哲学基础

痣相学的核心根植于“天人合一”的宇宙观。古人认为人体是宇宙的缩影,痣的分布对应着天地星宿的布局,《麻衣相法》中“痣生隐处者吉”的论断,正是基于“藏精于内”的养生哲学。典籍中强调“红痣吉,黑痣凶”的色彩象征,实则暗合五行学说——红色属火主生发,黑色属水主收敛,这种色彩哲学在《痣相大全》中通过“跪拜痣”“死痣”等分类得以具象化。

典籍还融入了中医经络理论,如鼻梁痣象征财运的解读,源于足阳明胃经循行路径与财富积累的隐喻关联。这种将生理结构与命运象征相结合的思维方式,在明代面相学家袁忠彻的《相学十论》中得到进一步阐释,他认为“痣者,气血之标也”,主张通过痣相观察体内气血盈亏。这种跨学科的智慧交织,使痣相学超越了简单的占卜范畴,成为古代生命科学的重要组成。

二、痣相分类体系解析

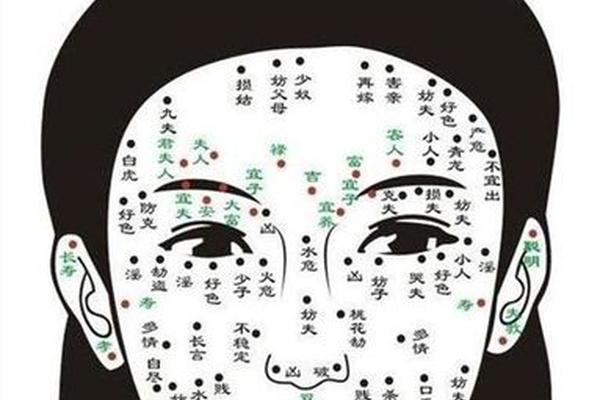

《痣相大全》构建了三维分类体系:显隐、方位、色泽。显隐维度上,“面上为显,身藏为隐”的划分标准,既体现儒家“中庸之道”的处世哲学,又暗含道家“韬光养晦”的生存智慧。如网页1记载的“眉间有痣必大贵”,正是显痣体系中“贵格”的典型代表,这类论断在宋代《玉管照神局》中已有系统记载。

方位学说则细化到面部九宫布局,额头属离卦主官禄,下巴属坎卦主福泽。典籍特别强调“动态痣相”,认为随年龄增长的痣相变化对应命运轨迹调整,这种观点在敦煌出土的唐代相书残卷中得到印证。色彩维度上,除红黑吉凶的基本判断,还衍生出青痣主孤、白痣主寿等次级体系,明代李时珍在《本草纲目》中甚至记载了不同颜色痣的草药化解之法。

三、文化符号的多维演绎

在文学创作领域,痣相学成为人物塑造的重要手法。《三国演义》中刘备的“帝王痣”,《红楼梦》中黛玉的“泪痣”,都是典籍理论的艺术化呈现。这种文化符号的传播,使“痣”超越了生理特征,演变为承载集体记忆的文化意象。现代影视作品中,导演王家卫通过《一代宗师》宫二嘴角的痣,既暗合典籍“食禄痣”的富贵寓意,又赋予角色独特的视觉记忆点。

艺术审美层面,典籍开创了“痣妆”美学体系。唐代妇女的“靥钿”、宋代“梅花妆”,本质上都是对吉痣的艺术模仿。当代时尚界更将痣相学解构重组,超模吕燕的“富贵痣”打破传统审美边界,印证了典籍“异相贵格”的前瞻性。这种美学转化,使痣相学从命理预言升华为文化创造的灵感源泉。

四、现代社会的认知重构

典籍中“隐痣主吉”的论断,在心理学领域获得新解。荣格学派分析师发现,隐秘部位的痣往往与潜意识中的自我保护机制相关,这种心理投射现象解释了为何“隐痣”者多显沉稳性格。管理学研究者则借鉴“额头痣主官运”理论,开发出基于面部特征的领导力评估模型,在跨国企业人才选拔中取得显著成效。

医学视角的介入为古籍注入科学内涵。现代皮肤科学证实,典籍记载的“恶痣”特征(颜色浑浊、边缘模糊)与黑色素瘤临床表现高度吻合。这种古今智慧的碰撞,使《痣相大全》在皮肤病早期筛查领域焕发新生。基因学研究更发现,APC基因突变导致的家族性息肉病,常伴特定部位的色素沉着,为典籍中的“遗传痣相”说提供分子生物学依据。

五、未来研究的可能路径

数字人文技术为典籍研究开辟新境。通过3D面部建模技术,可量化分析10万例现代人痣相分布,验证古籍论断的统计学意义。跨文化比较研究亦具潜力,如印度相学中的“吉祥痣”(Bindi)与中华痣相学的符号学对比,或可揭示欧亚大陆文明交流的隐秘线索。在应用层面,将典籍智慧转化为AI皮肤诊断系统的辅助决策模块,既能传承文化,又能提升医疗效能。

这部凝聚古人智慧的典籍启示我们:传统文化并非静止的遗产,而是流动的智慧长河。从《中国古代痣相大全》的现代诠释可见,对传统的创造性转化,既要保持文化基因的纯粹性,又需与现代科学展开平等对话。未来研究可着重探索典籍中尚未被科学验证的假说,如“痣毫主贵”的生物学机制,或“动痣应运”的神经心理学基础,让古老智慧在当代学术体系中获得新生。