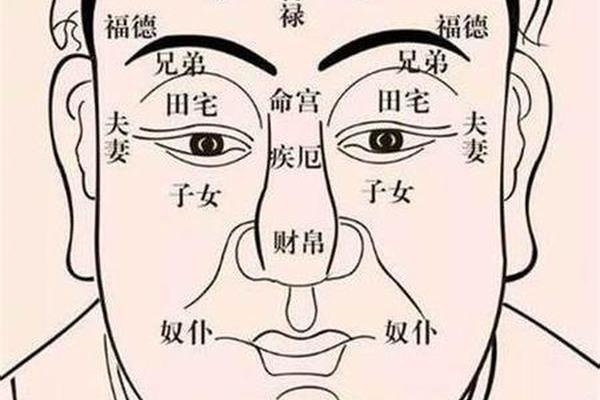

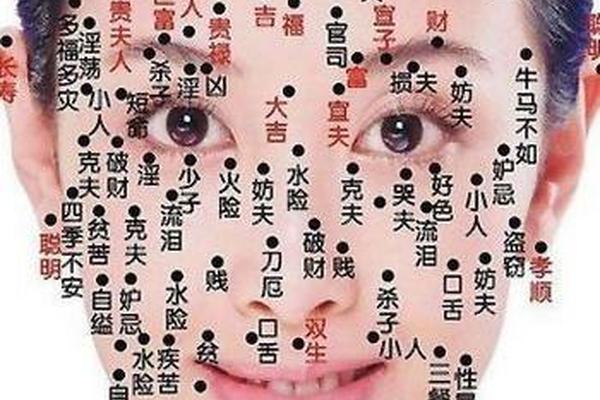

在中国传统相学中,面部痣相被视为解读个体命运与性格的密码,尤其对于儿童而言,痣的位置与形态更被赋予特殊意义。古代典籍《麻衣相法》将面部划分为十二宫位,认为每个区域的痣都对应着不同的生命轨迹。而“虎狗”在民间文化中常被隐喻为守护与福运,儿童面部若在特定区域出现形态饱满、色泽光润的痣,往往被认为暗藏吉祥寓意。现代医学虽以科学视角看待皮肤特征,但痣相文化仍为家庭教育提供独特的观察维度。

以额头为例,传统相学视其为“官禄宫”,此处若有圆润黑痣,常被解读为智慧与贵人运的象征。如《痣相图解大全》指出,额中痣预示孩子学业顺遂,尤其靠近发际线的位置更关联未来事业格局。而现代研究则发现,先天性色素痣多分布于头颈部,其形成与胚胎发育期黑色素细胞迁移异常相关,这种生理现象与传统“天赐福相”的解释形成有趣对照。

二、面部核心区域的痣相解读

1. 眉眼区域:智慧与情感的窗口

眉毛内藏痣在相学中被称为“草里藏珠”,认为此类儿童心智早熟且具艺术天赋。如网页65所述,眉中痣男孩多显领导潜质,女孩则具旺夫特质,这种性别差异解读折射出传统社会角色期待。眼尾痣在古籍中常与“桃花劫”关联,但儿童期的此类痣相更倾向解读为情感丰沛,需家长注重情商培育。

2. 鼻唇三角区:健康与社交的映射

鼻梁痣被相书归为“财帛宫”吉兆,认为主聚财能力,而现代医学提醒该区域色素痣需警惕紫外线刺激。唇周痣相则呈现矛盾性:上唇痣象征口才出众,但唇角痣又被视为易惹口舌之争,这种双重性提示需结合具体形态判断。临床数据显示,约15%儿童唇部痣属复合痣,存在潜在病变风险,因此科学监测尤为重要。

三、特殊痣相的医学与社会学意义

1. 先天性巨痣的双重属性

头顶或背部的大面积先天性痣,在相学中被赋予“天降祥瑞”的象征,如网页66提及头顶痣儿童“佛缘深厚”。但医学研究揭示,直径超过20cm的巨痣恶变率可达5%-10%,这类“福痣”实际需要定期皮肤镜监测。这种传统认知与现代医学的冲突,恰恰体现文化观念与科学实证的辩证关系。

2. 动态痣相的发展观察

儿童成长过程中痣的形态变化具有特殊意义。相学强调“痣随运转”,认为色泽变亮预示气运上升,而医学则关注ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)。例如颧骨区痣在青春期若出现体积增大,传统解读为“掌权之兆”,但实际可能属Spitz痣变异,需专业鉴别。

四、理性对待痣相的文化启示

当代家长面临传统玄学与科学育儿的观念碰撞。一方面,古籍记载的“耳后痣主孝悌”“下巴痣显坚韧”等说法,可作为性格培养的隐喻式引导;美国皮肤科学会数据显示,儿童黑色素瘤发病率虽低却呈上升趋势,科学监测不可或缺。建议建立“文化符号-医学观察”双轨认知:既保留“眉间痣启智”等积极心理暗示,又定期进行皮肤科检查。

教育实践中,可借鉴香港中文大学儿童发展研究的“符号互动理论”,将吉痣解读转化为自信心培育工具。例如引导额中有痣儿童强化逻辑思维训练,将传统“贵人相助”转化为建立社会支持网络的意识,实现文化资源与现代教育的创造性融合。

儿童面部痣相作为传统文化载体,既蕴含先民的生命观察智慧,也需接受现代医学的理性审视。在痣相解读中,应摒弃绝对化的吉凶判断,转而构建“文化象征-生理特征-心理发展”的三维认知体系。未来研究可深入探索特定痣相区域与神经发育的关联性,或进行跨文化比较研究,例如对比中医“经络痣相说”与西方dermatome理论的异同,为儿童成长研究开辟新视角。家长宜以开放而不盲从的态度,让传统痣相文化在现代育儿中焕发新的生机。