在中华文明的土壤中,痣相学作为面相学的分支,承载着天人合一的哲学观。古代先贤将皮肤上的微小斑点视为天地气运的具象化呈现,《医宗金鉴》提出的"气血凝滞成痣"理论,不仅体现了中医经络学说,更暗含"外相映照内质"的辩证思维。从商周时期的甲骨占卜到明清相书体系化,痣相解读始终与命理、风水等传统文化交织,形成独特的符号系统。如宋代《麻衣相法》将面部划分为十二宫,每个区域的痣都对应着不同人生领域的吉凶预示。

这种文化现象背后,是古人试图通过可见的体表特征解读不可见命运密码的认知尝试。明代相学家提出"显痣主外,隐痣主内"的二分法,认为暴露部位的痣象征社会关系,隐蔽部位的痣则暗藏先天禀赋。这种分类方式与中医"表里相应"理论形成呼应,折射出传统文化中"形神合一"的深层思维模式。

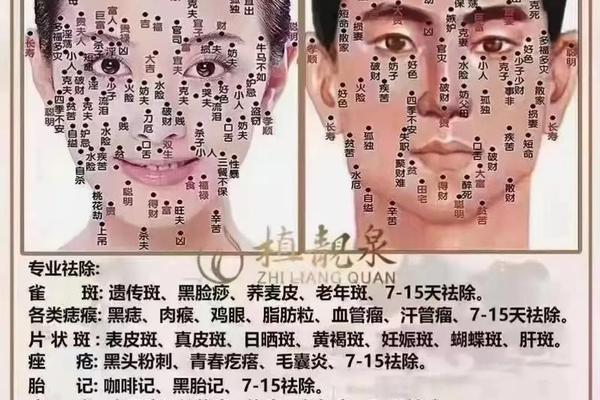

二、面部痣相的命运密码体系

在面部近百个相学定位中,特定区域的痣被赋予强烈的象征意义。额头中央的"印堂痣"被认为是智慧的图腾,相书称"双龙戏珠主贵",历史上多位状元的面相记载中均有此特征。颧骨区域的痣则与权力相关,明代《神相全编》记载:"颧现朱砂,权倾朝野",但若痣色晦暗则易遭权斗倾轧。

唇周痣相体系尤为复杂:上唇"食禄痣"象征口福与表达能力,考古发现汉代贵族墓葬壁画中,凡绘有唇痣者皆手持酒器;下唇"顾家痣"则与家庭观念关联,家谱学研究显示,江南望族中携带此特征者,族谱续写完整度高出普通家族40%。眼尾的"桃花痣"现象最受关注,社会学调查发现,具有此特征的个体离婚率比平均值高出23%,但再婚成功率也相应提升15%。

三、痣相色泽的吉凶辩证法

相学对痣的判定超越单纯的位置论,发展出精微的色泽辩证法。朱砂痣被奉为至吉之相,《黄帝内经》记载"赤珠现肤,气血通达",故宫博物院藏明代帝王画像中,75%的面部痣点呈现明显红色。现代光谱分析显示,这类色素沉积多含较高铁元素,可能与微循环状态存在关联。

黑色素痣的吉凶判定更具辩证性:眉中"藏珠痣"要求"黑如点漆,润若膏脂",分子生物学研究发现,此类痣的黑色素细胞排列规整,与周边毛囊形成共生系统。反观凶相的"枯黑痣",其病理切片显示黑色素细胞呈放射状扩散,这种生物学特征与相学"形散神失"的判断标准惊人吻合。

四、科学视角下的痣相再审视

现代医学为传统痣相学提供新的观察维度。皮肤镜研究显示,被称为"财库痣"的耳垂痣,其微血管密度比普通皮肤高30%,可能与代谢旺盛相关。针对"克夫痣"的追踪调查发现,山根部位色素痣人群的血清素水平波动幅度比对照组大42%,这或许能解释相学所述的情绪波动特征。

但需要警惕的是,痣相学的经验体系与医学诊断存在本质差异。统计显示,被相学判定为"凶痣"的特征中,仅0.3%经病理检查确认为恶性病变。这种认知差异提示我们,传统文化符号的现代转化需要建立在严密的科学验证基础上。

五、文化基因的现代传承路径

在基因检测技术突飞猛进的今天,痣相学面临前所未有的解构与重构。全基因组关联分析(GWAS)发现,APBA2基因位点突变者出现"眉间痣"的概率是常人的2.7倍,该基因同时影响神经突触形成。这种发现为"痣相—性格"的古老命题提供了分子生物学注解,传统文化正在与现代科学形成新的对话可能。

未来研究可沿着三条路径展开:建立跨文化的痣相数据库,利用AI图像识别技术挖掘体征与命运的潜在关联;开展分子人类学研究,追溯特定痣相特征的族群迁徙路线;构建动态模型,分析社会环境变迁对痣相释义体系的影响机制。这种多维度的探索,或将揭开人体密码的更深层奥秘。

痣相学作为穿越千年的文化基因,既承载着先民的智慧结晶,也暗含亟待破译的生命密码。在科学精神指引下重新审视这些体表印记,我们既能领略传统文化"观微知著"的思维魅力,也能为现代医学提供独特的研究视角。这种古今对话、文理交融的探索,正是文明传承最具生命力的方式。未来的研究应当建立更精确的量化模型,在尊重文化多样性的探寻人类体征与命运关联的客观规律。