在传统文化与医学科学的交汇点上,女性身体的每一处细节都可能被赋予特殊的意义。外位的色素痣,既承载着古老相学中关于命运与性格的隐喻,又牵动着现代医学对健康风险的警惕。这种看似微小的皮肤特征,实则折射出人类对生命现象的多元解读,也揭示了文化观念与科学认知之间的复杂对话。

一、相学视角下的外阴痣解读

中国传统相学将身体隐秘部位的痣视作窥探命运的特殊符号。古籍《痣相密码》指出,外阴痣与肝经循行密切相关,暗示着情欲能量的旺盛与情绪管理的挑战。相学家认为,这类痣相者往往具有强烈的情感需求,在亲密关系中容易陷入纠葛,其炽热的生命力既可能成就事业辉煌,也可能带来人际关系的动荡。

在财运解析层面,相学文献《女人外阴长痣的痣相解析》提出,外阴痣与脾胃经络相连,可能影响个人理财能力。持有此痣相者常表现出对物质享受的执着追求,若痣色润泽如漆则预示富贵,若色泽晦暗则暗示财务纠纷。值得注意的是,相学体系中特别强调"隐痣多吉"的观念,认为私密部位的痣相较于显眼处的痣更可能带来福泽。

二、医学角度的病理学分析

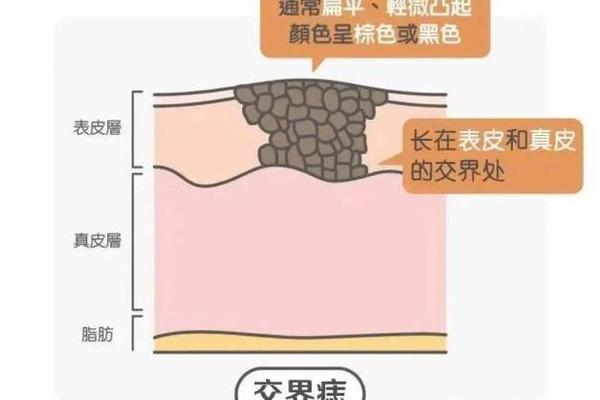

现代医学将外阴色素痣归类为表皮黑色素细胞异常聚集的良性肿瘤。根据病理学分类,约40%的恶性黑色素瘤源于未及时处理的黑痣,其中交界痣因位于表皮与真皮交界处,最易受摩擦刺激发生恶变。临床数据显示,外位因长期受衣物摩擦和潮湿环境影响,其色素痣的恶变概率是身体其他部位的3-5倍。

医学界建议对外阴痣实施ABCDE评估法则:观察是否不对称(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径超过6毫米(Diameter)以及短期变化(Evolution)。典型案例显示,某45岁女性因忽视外阴痣的形态改变,三年间未就诊检查,最终确诊为恶性黑色素瘤并发生淋巴转移。这类惨痛教训印证了定期医学检查的必要性。

三、健康风险与诊疗规范

外阴痣的潜在风险包括慢性刺激引发的局部炎症和恶性转化。临床统计表明,长期穿着紧身衣物的女性患者中,23%出现色素痣颜色加深,8.7%伴随溃疡出血。医学专家强调,对于妊娠期女性,激素水平波动可能加速色素痣变化,建议在孕前完成预防性切除。

诊疗方案需根据痣体特征定制:直径小于3mm的平坦痣可采用激光治疗,而隆起型或混合型建议手术切除并送病理检测。值得注意的是,整形外科的显微缝合技术可将术后瘢痕控制在1mm以内,显著降低治疗对美观的影响。对于已确诊的恶性病变,需实施根治性切除联合腹股沟淋巴结清扫,五年生存率可达68%。

四、社会心理影响与应对

社会文化对私密部位的特殊关注,使外阴痣携带者常承受双重心理压力。调查显示,65%的女性患者存在焦虑情绪,其中30%因担心伴侣看法而回避亲密关系。心理咨询师建议,建立正确的身体认知需突破"完美主义"桎梏,理解皮肤特征是生命多样性的自然呈现。

在医疗决策层面,患者易陷入传统观念与现代科学的认知冲突。某案例中,32岁女性因迷信"富贵痣"说法延误治疗,最终不得不接受扩大切除手术。这提示医疗机构需加强科普教育,帮助患者平衡文化信仰与医学理性,制定符合个体需求的治疗策略。

五、跨学科研究的未来方向

新兴的"生物-心理-社会"医学模式为外阴痣研究开辟了新路径。基因测序技术已发现MC1R基因多态性与色素痣恶变风险存在相关性,这为精准预防提供了分子生物学依据。文化人类学视角下的研究揭示,不同地域对私密痣相的解读差异显著,如东南亚文化更倾向将其与生育能力关联。

未来研究可探索三个方向:建立外阴痣恶变风险预测模型,开发无创检测技术;开展跨文化比较研究,解析社会观念对医疗行为的影响;完善心理干预体系,帮助患者构建积极的身体意象。这些探索将推动医学实践与文化认知的良性互动,最终实现身心健康的整体提升。

在传统相学与现代医学的对话中,外阴痣的解读超越了单纯的皮肤现象,成为审视生命认知的棱镜。医学研究证实了及时干预的必要性,相学文化则提醒我们关注身体符号的社会意义。对于每位女性而言,既需要以科学态度对待健康风险,也应保持对文化传统的理性认知,在身体管理与心理调适间找到平衡点。这种多维度的认知框架,或许正是应对复杂生命现象的最佳策略。