在传统相学文化中,痣的位置与形态被认为与人的命运密切相关,其中“丧妻痣”这一概念尤为特殊。它通常指男性面部或身体某些特定部位的痣,被认为可能对配偶的健康、寿命或婚姻关系产生负面影响。这类痣相常被解读为“克妻”或“妨妻”的象征,反映了古代社会对婚姻与命运的宿命论认知。

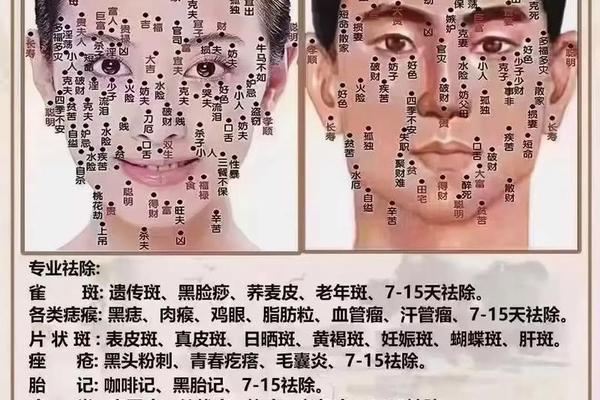

从命理角度而言,痣相中的丧妻痣并非单纯生理特征,而是与五行、气运等玄学理论交织。例如,山根(鼻梁根部)处的黑痣被描述为“何知此人杀头妻,但看山根年寿低”,认为此处痣相会导致妻子多病或意外早逝。这类观念根植于传统面相学对夫妻宫位的划分,如山根代表夫妻情分,奸门(太阳穴附近)象征婚姻稳定性。

二、丧妻痣的典型位置与象征意义

根据传统相学文献,丧妻痣的分布位置具有特定指向性。眼尾痣被认为是最典型的丧妻痣之一,位于眼尾(鱼尾纹附近)的痣象征婚姻波折,可能导致配偶身体虚弱或精神抑郁。而山根痣(两眼之间的鼻梁处)则与配偶健康直接关联,古籍记载此处痣相者“妻多消瘦无福气,劳累成疾”。

眉中痣与眼下痣也被视为克妻标志。眉中痣主感情混乱,可能导致夫妻矛盾频发;眼下痣(泪堂附近)则被认为象征配偶运势低迷,易因生活压力或健康问题早逝。值得注意的是,这些痣相的凶吉判断常与其颜色、形态相关,如“黑如漆、红如朱”的痣更可能被解读为恶痣。

三、丧妻男性的社会称谓与历史演变

在中国传统文化中,丧妻的男性被称为“鳏夫”,这一称谓最早可追溯至《礼记》中的“老而无妻者谓之鳏”。不同于“寡妇”隐含的悲彩,“鳏夫”更强调男性丧偶后的身份状态,且在古代礼制中,男性为妻服丧的期限(通常一年)远短于女性为夫服丧的三年,折射出封建社会对性别角色的差异化规范。

方言与民俗中,鳏夫亦有“寡汉”“光棍”等别称,但语义存在细微差别。例如“光棍”多指终身未婚者,而“鳏夫”特指丧偶未再婚的男性。随着现代社会对婚姻观念的变迁,此类称谓的使用逐渐减少,但其文化符号意义仍存在于命理、文学等领域。

四、科学视角下的痣相与命运关联

从现代医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变,与遗传、紫外线暴露等因素相关。传统痣相的吉凶之说缺乏生物学依据,但心理学研究指出,对痣相的迷信可能通过心理暗示影响个体行为。例如,认为自身有“克妻痣”的男性可能在婚姻中过度焦虑,反而加剧矛盾。

部分学者尝试从社会学角度解读丧妻痣的成因。传统农业社会中,男性主导家庭经济,妻子健康问题常被归因于丈夫“命格”,痣相学说成为解释不幸事件的工具。这种观念在现代逐渐式微,但仍作为民俗文化的一部分被保留。

五、传统命理的现代反思与启示

尽管痣相学说承载着古人对命运的探索,但其本质是经验归纳与象征隐喻的结合。例如,山根痣“克妻”的描述,可能源于鼻梁痣影响面部整体观感,进而影响人际交往;而“鳏夫”称谓的淡化,则反映了社会对丧偶者身份标签的弱化。

对于当代人而言,理性看待痣相文化尤为重要。一方面,可将其视为文化遗产研究;需警惕宿命论对现实生活的消极影响。若因痣相产生心理负担,建议通过医学检查或心理咨询干预,而非盲目依赖命理解读。

总结

痣相中的丧妻观念与“鳏夫”称谓,既是传统命理对婚姻悲剧的象征性解释,也是封建社会性别文化的缩影。从眼尾痣到山根痣的凶吉判定,体现了古人通过身体符号构建命运叙事的努力;而“鳏夫”一词的演变,则映射出社会的变迁。当代研究需以科学态度辨析其文化价值与局限性,未来可结合人类学、医学等多学科视角,深入探讨身体符号与社会心理的互动机制。