在数字时代,照片不仅是生活的记录,更成为承载文化记忆与身份认同的载体。以痣相照片为例,这类影像既可能包含个人对传统相术的信仰,也可能被用作健康监测或美学分析的依据。当这些照片被误删后,用户往往陷入对"最近删除的照片在哪里"的焦虑中。数据存储的物理风险与平台政策的不确定性,使得数字记忆的保存充满挑战。例如,谷歌在2024年因存储成本压力删除了两年未登录账户的所有数据,包括照片和文档,这揭示了云端存储并非绝对可靠。

从技术角度看,手机相册的"最近删除"文件夹虽提供30天缓冲期,但其本质仍是临时存储空间。一旦超过期限或手动清空,数据便进入"逻辑删除"状态——文件索引被移除,但物理存储区域尚未覆盖。专业数据恢复工具或服务成为关键。普通用户常误认为删除即永久消失,导致错过最佳恢复时机。这种认知偏差与数字存储的抽象性密切相关,人们容易忽视数据在硬盘中的实际存在形式。

二、痣相照片的文化意义与数据价值

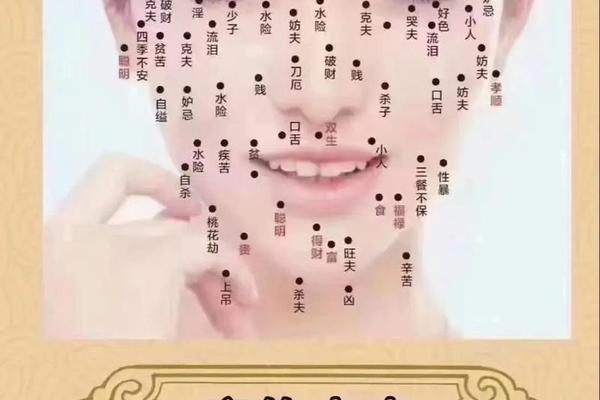

痣相学作为中国传统文化的一部分,赋予面部特定位置痣以命运象征。例如,左眉尾的痣被认为预示晚年幸福,而鼻梁山根的痣则关联婚姻波折。当用户拍摄痣相照片进行相术分析时,这些图像便成为连接传统智慧与现代生活的桥梁。一旦删除,不仅丢失个人健康记录,也可能切断文化传承的微观纽带。

从医学视角看,痣的形态变化是皮肤健康的重要指标。美国皮肤病学会研究表明,直径超过6毫米或颜色不均的痣需定期监测。痣相照片的连续性存储具有医学价值。而误删这类照片可能导致患者无法向医生提供完整病史,影响诊疗判断。这种双重价值——文化符号与医学证据——使得痣相照片的恢复需求超越普通影像。

三、数据恢复的技术路径与边界

专业数据恢复通常经历三阶段:通过磁头读取硬盘物理扇区、重建文件系统逻辑结构、修复损坏文件。以iPhone为例,即使开启iCloud同步,本地删除的照片仍可能残留在设备存储芯片中。2023年剑桥大学实验表明,采用电子显微镜可提取被覆盖37次的数据痕迹,但这需要纳米级操作环境,成本高达数万美元。

技术可行性背后隐藏争议。当恢复服务商获取用户删除的痣相照片时,可能涉及敏感生物信息泄露。苹果"记忆"功能通过机器学习聚类照片时,已引发对隐私算法边界的讨论。选择具备ISO27001信息安全认证的恢复机构至关重要。用户需权衡数据价值与隐私风险,避免为恢复照片而暴露更广泛数字足迹。

四、存储习惯的重构与数字遗产规划

预防性存储策略比事后恢复更具可持续性。采用"3-2-1原则"(3份备份、2种介质、1份异地)可最大限度降低数据丢失风险。例如,将痣相照片同步至NAS私有云、加密外部硬盘和冷存储磁带,既能防止平台政策突变(如谷歌删账户),又可规避勒索软件攻击。

对于数字遗产,需建立明确的授权继承机制。Facebook在2025年推出的"纪念账户"功能允许用户预设遗产联系人,但该模式尚未普及到本地相册管理。未来研究方向可探索区块链时间戳与去中心化存储结合,使痣相照片等文化医疗数据既能永久保存,又可通过智能合约控制访问权限。

删除键的轻易点击背后,牵扯着技术局限、文化断层与困境的交织。从痣相照片的恢复需求可见,数字记忆管理需建立三重认知:理解存储介质的物理本质(如硬盘磁道结构),尊重数据的文化医学价值(如相术传统),以及审视技术应用的边界(如算法隐私侵犯)。

建议用户实施动态备份策略,并推动行业建立数字遗产标准。未来研究可深入探索冷存储技术的民用化路径,以及人工智能在照片价值自动分级中的应用——例如通过图像识别标记痣相照片的医学风险等级,实现存储资源优化配置。唯有将技术理性与人文关怀结合,才能真正守护那些承载命运密码的面部影像。