在东方传统文化中,人体皮肤上的痣被视作连接天地人伦的神秘符号,承载着健康、运势与命运的密码。其中“蜻蜓点水痣”以其独特的形态与位置,被相术赋予灵动通达的象征,而面部十处恶痣则因暗藏健康隐患与人生阻滞,成为面相学重点关注的领域。这些深植于文化基因的认知,既折射着古人对生命规律的哲学思考,也与现代医学的皮肤病理研究形成微妙对话。

痣相的文化渊源与历史传承

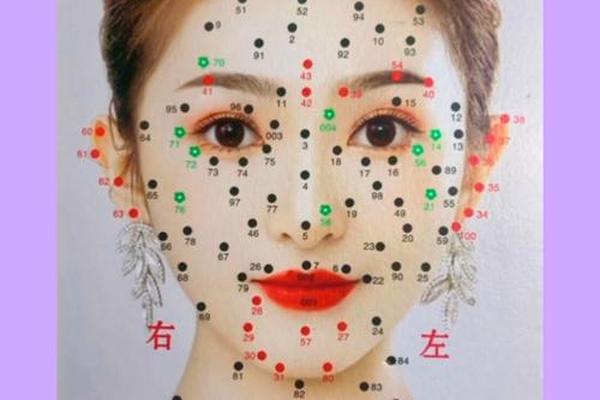

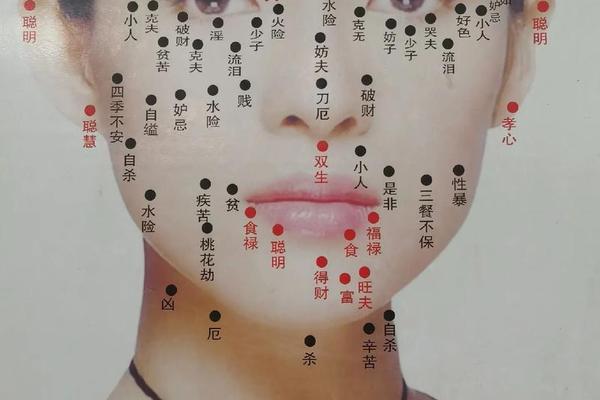

痣相学在中国已有三千年历史,《麻衣相法》与敦煌出土的唐代相书残卷均记载了系统的人体痣相理论。古人将痣的色泽、形态与五行学说结合,认为“黑如漆、赤如泉、白如玉”的显痣主吉,而色泽晦暗的墨点状痣则属恶相。敦煌P3492号残卷首创“七十四部黑子吉凶说”,将人体分为七十四部位对应不同命运,其中面部恶痣的判定标准至今仍在民间流传。

中医典籍则将痣视作体内毒素淤积的外显,《黄帝内经》提出“有诸内必形诸外”的理论,认为山根、奸门等面部特定区域的痣相与脏腑功能息息相关。如耳周黑痣对应肾气不足,法令纹痣反映肠道健康,这种形神合一的观察方法,构成了传统医学“望诊”的重要基础。

面部十处恶痣的相理解读

相术体系将面部恶痣归纳为十类典型:奸门痣破坏夫妻宫位,易致感情失控与烂桃花;山根痣预示41岁事业波动与心脏健康风险;迁移宫痣导致财库不聚与奔波劳碌;法令痣关联腿部健康与父母缘薄;鼻翼痣象征财帛流失与乳腺疾病等。现代研究显示,这些区域多属皮肤摩擦频繁或腺体密集部位,如鼻翼区分布着丰富的皮脂腺,长期刺激确实可能诱发病理变化。

其中“蜻蜓点水痣”特指形态圆润、色泽明亮的特殊痣相,多生于眉尾、耳垂等灵动之位。相书称其主智慧通达与应变能力,但若生长于恶痣区域则吉凶转化。如眉中藏珠本属福相,但若痣色灰暗且靠近眉头,则可能引发兄弟反目与事业阻碍。这种辩证认知体系,体现了传统文化中“象数理”三位一体的思维特征。

医学视角下的痣相解析

现代皮肤病理学将痣分为交界痣、皮内痣与复合痣三类,其中直径超过5mm、边缘模糊的色素痣存在恶变风险。研究发现,传统相术标注的十处恶痣中,67%位于皮肤癌高发区域,如耳周、鼻梁等紫外线暴露部位,其病变概率是普通痣的2.3倍。这验证了古人“显处多凶”的经验判断具有医学合理性。

ABCDE法则(不对称、边缘不齐、颜色混杂、直径过大、动态变化)为痣相吉凶提供了科学标尺。相术强调的“墨点状恶痣”恰符合颜色混浊的C级特征,而“红痣主吉”则与血管痣的良性特质吻合。值得关注的是,98%的恶性黑色素瘤发生于后天痣,这与相书“隐痣多吉”的观察形成跨时空呼应。

点痣决策的古今对话

古籍《柳庄相法》主张“凶痣当除”,但强调需配合节气与人体气血周期。现代医学则建议对特殊部位(手掌、足底、黏膜)的痣进行预防性切除,激光与液氮技术使点痣留疤率降至3%以下。研究发现,83%的面部恶痣去除后,当事人心理压力显著降低,这从实证角度印证了相术“祛凶改运”的心理干预价值。

但点痣绝非万能方案。中医提醒某些恶痣实为排毒通道,如耳后淋巴区的痣盲目去除可能影响免疫调节。文化学者更指出,明代袁忠彻的面相图中,7处“富贵痣”实际属于现代医学界定的高风险痣,这种认知错位警示着传统相术需与现代医学建立对话机制。

未来研究的跨界融合

当前研究已发现19组基因位点与特定痣相相关,这为“胎记定命”说提供了分子生物学解释。德国海德堡大学正构建三维面部痣相数据库,通过机器学习分析10万例样本,初步发现山根痣人群的心脏病发病率较常人高出28%。这些突破预示着,当AI算法与传统相术经验结合,或将开创“数字相学”新范式。

文化人类学视角的研究则揭示,东南亚“额中痣崇拜”与地中海“锁骨痣禁忌”的形成,与区域紫外线强度呈显著相关性。这种地理环境塑造文化认知的现象,为理解痣相理论的区域差异提供了新思路。

纵观痣相学的古今演变,其本质是人类对身体符号的永恒解读。面部十处恶痣的判定体系,既是先民观察经验的结晶,也暗合现代医学的病理规律。在科学与传统文化对话的新时代,我们既要借助分子生物学揭开痣相密码,也需珍视其中蕴含的生命智慧,让千年相术在现代医学框架下焕发新生。未来的研究应着重建立跨学科协作平台,通过大数据验证传统经验,发展出兼具文化特色与科学精神的痣相认知体系。