皮肤损伤后是否留疤,本质上取决于创伤深度。医学研究表明,当损伤仅涉及表皮层或真皮浅层时,皮肤可通过自我修复实现无痕愈合;但若破坏真皮深层或皮下组织(如祛痣操作),胶原纤维异常增生将形成肉眼可见的疤痕。针对祛痣后的疤痕,目前医学界主要通过两类手段干预:一是通过精准的祛痣技术减少初始创伤;二是利用修复技术逆转或淡化已形成的疤痕。

激光与手术切除是主流的祛痣方式。直径小于3mm的浅表痣可选用二氧化碳激光,其通过光热效应精准气化黑色素细胞,创面直径仅0.2-0.3mm,愈合后仅留微小凹陷。而直径超过3mm或凸起的深部痣需手术切除,术后缝合采用减张技术可将疤痕控制在细线状。值得注意的是,反复激光刺激可能增加恶变风险,因此复发痣应优先选择手术。

二、疤痕修复的多元化方案

对于已形成的疤痕,医学干预可分为药物、物理和手术三类。硅酮凝胶与积雪苷霜是国际公认的一线外用药物,前者通过封闭作用抑制胶原过度沉积,后者促进成纤维细胞正常分化,联合使用可减少红斑和增生。若疤痕超过半年未改善,脉冲染料激光可选择性破坏异常血管,铒激光则通过剥脱重塑表皮结构,临床数据显示联合治疗可使疤痕体积缩小60%以上。

微针射频是近年兴起的技术,通过微创穿刺导入射频能量,刺激真皮层胶原重塑。2024年《皮肤修复学刊》案例显示,针对凹陷性疤痕,3次微针治疗可使皮肤平整度提升70%。对于顽固性疤痕,手术切除联合术后放疗可降低50%复发率,但需严格评估适应症。

三、术后护理的黄金法则

创面管理是预防疤痕的关键阶段。激光祛痣后需保持48小时绝对干燥,之后采用“湿性愈合”法:每日用生理盐水清洁后,交替涂抹生长因子凝胶与抗生素软膏,水胶体敷料可维持湿润环境并减少摩擦。手术切口在拆线后需持续使用减张器3个月,配合硅胶片可降低30%的增生风险。

防晒是贯穿全程的核心措施。紫外线会激活酪氨酸酶,导致疤痕色素沉着。建议术后3个月内使用SPF50+物理防晒霜,并配合硬防晒(如宽檐帽、UV400墨镜)。2025年上海九院研究证实,严格防晒组比对照组色沉发生率降低82%。饮食方面,维生素C(柑橘类)与锌(贝类)可促进胶原合成,而辛辣食物可能加重炎症反应。

四、风险规避与认知纠偏

市场流行的“无痕祛痣”存在概念误导。所谓“无痕”实指肉眼难辨的微小痕迹,任何涉及真皮层的操作都无法完全避免疤痕。更危险的是网购点痣药水,其多含强酸强碱成分,临床统计显示使用后感染率高达37%,且可能诱发原位癌。2023年国家药监局抽检发现,83%的点痣膏为非法添加化学腐蚀剂的“消字号”产品。

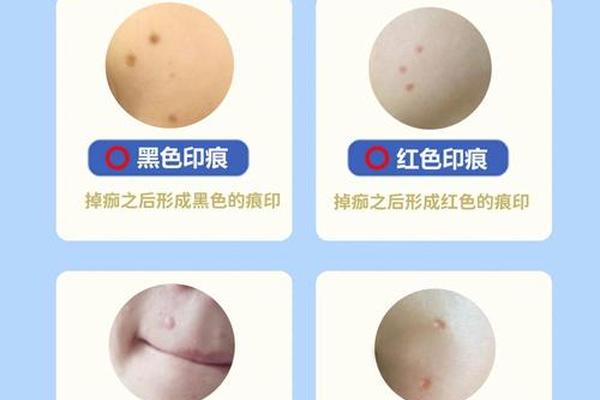

消费者常陷入“大小误区”:直径2mm的痣若呈半球状隆起,实际深度可能达3mm,盲目激光会导致火山口样凹陷。专业医生建议,祛痣前需进行皮肤镜与病理检查,特别关注掌跖、腰部等摩擦部位的痣,这些区域恶变风险是常人的4.2倍。

祛痣留疤的本质是创伤修复失衡,通过精准医疗、科学护理和风险防控的三维策略,可将疤痕最小化。当前研究显示,干细胞疗法与3D生物打印皮肤已在动物实验取得突破,未来或实现真皮层无损修复。建议求美者建立理性认知:祛痣是医疗行为,必须选择正规机构,术后坚持6-12个月随访,让专业医生动态评估修复进程。美丽不应以健康为代价,科学祛疤之路,终究需要医患携手同行。