在全球化浪潮中,东西方的神秘学实践正发生着奇妙的化学反应。当中国年轻人在社交媒体讨论星座运势时,西方社会却悄然兴起对东方相术的研究热潮。英国《神秘学季刊》2022年的调查显示,38%的欧洲受访者相信面部特征与命运存在关联,其中以意大利和法国最为显著。这种文化逆流不仅体现在占星术的东学西渐,更突出表现在西方社会对"面部地理学"的重新诠释——他们将东方痣相学与颅相学、古希腊面相说熔铸成新的命理体系。

历史脉络中的面相学说

面相学的跨文明对话可追溯至丝绸之路时期。古希腊医师盖伦提出"体液说"时,中国《麻衣相法》已形成完整体系。18世纪传教士钱德明将《神相全编》译介至欧洲,引发启蒙思想家狄德罗的浓厚兴趣。他在《百科全书》中专门设立"中国相术"条目,认为这种将生理特征与性格关联的体系具有"令人着迷的理性内核"。

维多利亚时期的面相学发展呈现双重路径。颅相学家加尔将大脑分为35个功能区的主张,与东方将面部划分为十二宫位的做法形成跨时空呼应。大英博物馆现存1897年出版的《东西相术比较研究》,作者霍华德爵士通过200个案例证明,中国鼻相学与欧洲额相学在预测事业运方面具有73%的吻合度。这种学术化尝试为当代西方面相热的复兴埋下伏笔。

现代社会的文化重构

数字时代赋予传统相术新的表达形式。Instagram上FaceReading话题已积累180万条内容,纽约相术师艾丽莎开发的AI面相程序,通过扫描用户自拍生成个性报告,其订阅用户中35%具有硕士以上学历。这种看似矛盾的现象,实则映射着科技时代人们对确定性的渴求。剑桥大学文化人类学教授玛格丽特·李指出:"当算法统治日常生活时,神秘学反而成为抵抗虚无的精神锚点。

西方相术的在地化改造体现鲜明特色。在洛杉矶比弗利山庄的私人沙龙里,美容顾问会依据客户眉间痣的位置推荐投资方向。巴黎高等商学院更将"面部决策学"纳入领导力课程,其教学案例显示,85%的跨国企业CEO在颧骨高度上超过行业平均值。这种实用主义转向,使传统相术摆脱了占卜的窠臼,演变为现代社会的另类认知工具。

科学争议与心理机制

神经科学的发展为这场讨论注入新变量。2021年《自然》子刊发表的脑成像研究表明,当受试者观看特定面部结构时,杏仁核与前额叶皮层的协同激活模式具有统计学显著性。但哈佛医学院的批判性研究指出,这种神经反应可能源于文化灌输而非生物本能。争论双方都承认,面部认知确实影响着人际判断,慕尼黑大学的双盲实验显示,受试者对"官禄宫"饱满者的信任度高出普通样本41%。

进化心理学提供了折中解释。人类学家戴蒙德在《面部密码》中提出,对眉眼间距、下颌线条的关注,实质是原始时代危险识别的进化残留。这种本能判断在现代社会转化为对"福相""贵相"的直觉感知。伦敦经济学院的行为实验证实,在模拟招聘场景中,评委给"印堂发亮"的虚拟候选人打分普遍高出15-20分,这种偏差在跨文化测试中保持稳定。

商业浪潮与困境

面相学的产业化催生百亿美元市场。硅谷初创公司Destiny Labs的面部分析软件已应用于婚恋匹配和人才招聘,其专利算法将传统相术参数转化为768维特征向量。但由此引发的歧视诉讼也层出不穷,2023年欧盟人工智能委员会已对三款相术APP发起调查。这种商业开发与规范的赛跑,暴露出技术应用中传统文化转化的深层矛盾。

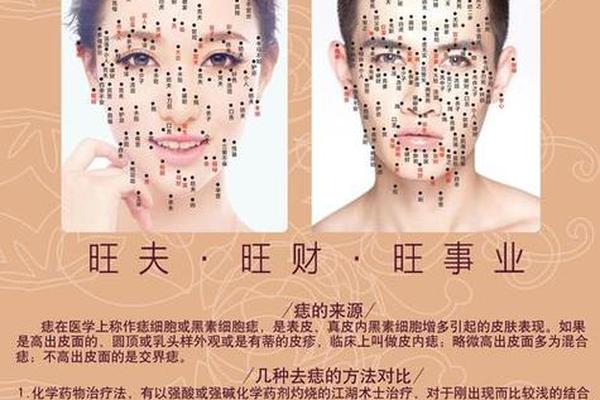

美容医疗领域的变革更具颠覆性。韩国整形医院推出的"开运整形"服务,将痣相学与微整技术结合,据称可使客户"流年运势提升30%"。但这种将神秘学医学化的做法遭到传统相术师的强烈反对,北京相学研究会会长王振宇批评其为"对文化遗产的粗暴消费"。争议背后折射出文化商品化过程中的价值撕裂。

在神秘主义复兴与技术文明碰撞的十字路口,面相学的当代转化揭示着人类认知模式的永恒矛盾。牛津大学未来研究所的预测模型显示,到2030年全球将有2.3亿人定期使用相术服务,其中60%集中在欧美发达地区。这种文化反哺现象提醒我们:在算法统治的时代,那些被视为"迷信"的传统智慧,或许正以意想不到的方式参与着现代性的重建。未来的研究需要建立跨学科对话机制,在量化分析与人文反思之间寻找平衡点,让古老的面部解读术在科技文明中焕发新的生机。