在皮肤这片生命的画布上,痣如同自然点缀的墨迹,承载着个体独特的印记。但当这些“墨迹”悄然变色时,有人视其为命运的隐喻,有人则担忧其暗藏健康危机。医学研究发现,痣的颜色变化既是生命历程的生理见证,也可能是机体发出的健康预警。从黑色素细胞的自然代谢到恶性病变的无声侵袭,这颗微小色斑的蜕变往往牵动着医学与人文的双重叙事。

生理代谢与环境的双重作用

皮肤作为人体最大的器官,其色素系统的动态平衡受到多重因素调控。随着年龄增长,表皮基底层的黑色素细胞逐渐活跃,导致原有色素痣颜色加深,这种现象在40岁后尤为明显。紫外线作为关键环境变量,可穿透表皮直接刺激黑色素细胞合成黑色素颗粒,使暴露部位的痣颜色显著加深。研究表明,持续日晒可使痣的黑色素含量增加30%以上。

激素波动对色素代谢的影响同样不可忽视。孕期女性体内雌激素水平上升,导致约20%的孕妇出现原有痣颜色加深或新生色素痣的现象。这种变化多属暂时性生理反应,但若伴随形态改变则需警惕。某些内分泌疾病如肾上腺皮质功能减退,也可能通过影响促黑素细胞激素(MSH)分泌,造成全身性色素沉着。

病理性改变的预警信号

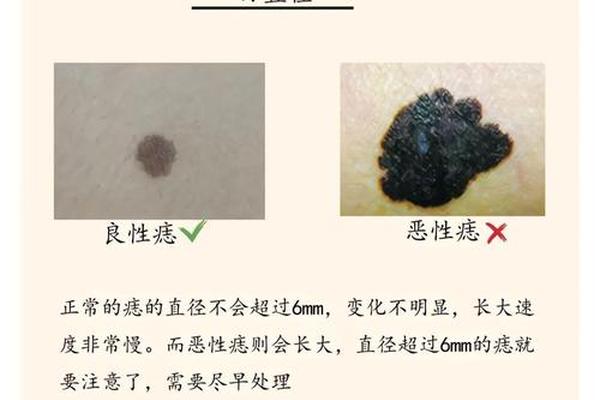

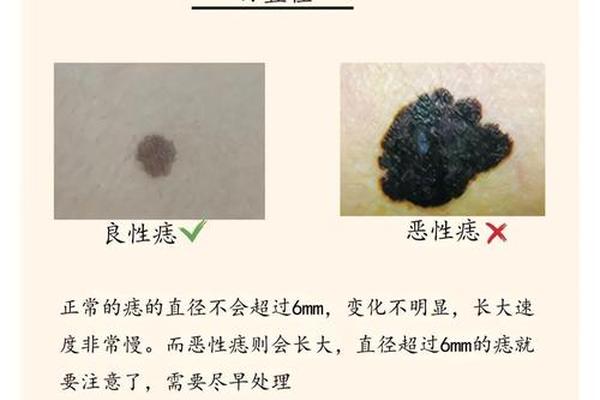

当色素痣出现不对称生长、边界模糊、颜色驳杂等特征时,可能预示着恶性转化的开始。临床数据显示,直径超过6毫米的痣发生恶变风险增加5倍,若短期内快速增大更需高度警惕。浙江大学医学院的研究显示,足底、手掌等摩擦部位的痣因持续机械刺激,其恶变概率是其他部位的3.2倍。

黑色素瘤作为最凶险的皮肤恶性肿瘤,常以痣颜色改变为首发症状。典型的恶性转化表现为原有棕色痣中出现黑色、红色或蓝色斑块,这种多色混杂现象源于肿瘤细胞的异质性增殖。北京大学肿瘤医院研究发现,约60%的黑色素瘤患者曾忽视痣的颜色变化,延误诊断导致5年生存率下降至15%。

个体差异与医学干预策略

色素痣的生物学特性存在显著个体差异。先天性的交界痣因位于表皮真皮交界处,其恶变风险较后天形成的皮内痣高出8倍。临床建议对存在ABCDE特征(不对称、边界不清、颜色混杂、直径>6mm、进展变化)的痣实施预防性切除,病理检查准确率可达98%。

在治疗方式选择上,激光祛除仅适用于表皮层色素痣,而真皮层病变需手术切除以避免残留。值得关注的是,我国黑色素瘤患者中,23%曾有不当点痣史,化学腐蚀或物理烧灼可能激活休眠的痣细胞。美国皮肤科学会强调,任何可疑色素病变均应完整切除送检,而非局部破坏性处理。

从进化视角看,人类皮肤上的色素系统既是阳光防护的天然屏障,也可能成为恶性转化的温床。现代医学通过皮肤镜、反射式共聚焦显微镜等技术,已将早期黑色素瘤检出率提升至92%。对于普通民众而言,建立每月皮肤自检习惯,关注特殊部位(如甲周、生殖区)的色素变化,或将成为守护健康的第一道防线。毕竟,那些静默的色斑变化,或许正是生命向我们传递的重要讯息。