在中医典籍与相术文献交织的华夏文明中,痣相学作为“体相”的重要分支,承载着古人观察自然、解析命运的独特智慧。从《太清神鉴》到《相理衡真》,历代典籍通过痣的位置、色泽、形态构建起一套完整的吉凶判读体系。如今,《中国古代痣相大全》PDF及其图解版本的数字化整理,不仅让《痣斑纲提》《黑痣总论》等珍贵文献重焕生机,更使现代人得以系统回溯这门古老学问的哲学根基与实践脉络。

痣相学的理论基础可追溯至“天人合一”思想。如《相理衡真》所言:“痣如山川之林木,显天地之禀赋”,将人体视为自然缩影,痣的分布则对应阴阳五行之气。宋代《麻衣神相》进一步提出“痣隐为吉,露则多凶”的核心原则,强调痣的隐蔽性与命运关联性。例如眉间痣主财帛,足底痣兆显贵,这些观念在黄山居士《痣相大全》等文献中形成标准化图谱。

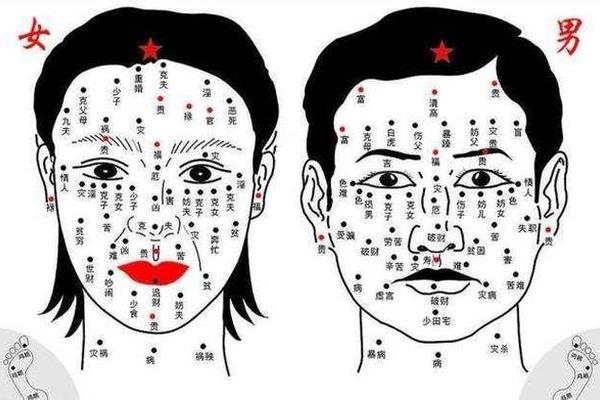

典籍的整理与传承是痣相学体系化的关键。现存《中国古代痣相大全》PDF合集收录了《神相铁关刀》《解梦灵书》等50余部珍本,其中《公笃相法》对痣相的“部位对应”学说影响深远。该理论将面部划分为十三宫位,如颧骨痣关联权势,耳垂痣象征福寿,而《痣相图解大全》则通过66页双页排版,将抽象文字转化为直观的视觉符号。

二、痣相的吉凶判定体系

古代痣相学构建了“形色质”三位一体的判断标准。色泽方面,《黑痣总论》将痣分为五色:漆黑如漆主富贵,赤红如朱兆祥瑞,而焦黄灰白则为凶相。形态学则强调“圆润饱满”为佳,如《痣诗》所述“珠圆玉润不寻常”,反观边缘模糊、凸凹不平者多主灾厄。现代整理版PDF通过高清扫描技术,清晰呈现古籍中“七星聚顶”“双龙戏珠”等典型痣相特征。

部位判读体系展现出严密的逻辑结构。面部区域中,额心痣象征智慧,鼻梁痣关乎财运,而隐蔽部位如腋下、腰际的痣相则暗藏玄机。《男女身痣图说》特别指出:“结喉痣主横死,腰肾痣兆淫佚”,足见古人对不同部位的能量属性划分。数字化图解通过色块标注与箭头指引,直观展示“上应下口诀”中额头应膝、唇应阴囊的对应关系。

三、痣相学的文献传承与数字化

从刻本到PDF的载体演变,折射出知识传播方式的革命性转变。明代《麻衣相法》的活字印刷本,受制于雕版工艺,图谱线条常有失真。而当代《痣相大全》PDF采用600dpi高清扫描,完整保留古籍中的朱批眉注与套色插图。如黄山居士《痣相大全》66页电子版,既呈现原书双页对照的版式美学,又新增书签导航功能,实现传统文献的现代转化。

数字化整理催生出多维度的研究范式。对比《中国古代痣相大全》不同版本可见:清代抄本侧重文字考据,民国石印本强化图像精度,而现代PDF合集则整合OC字识别与矢量图分层技术。学者可通过关键词检索,瞬间提取《痣诗五首》在12部典籍中的互文关系,这种跨文本分析在手工时代需耗费数月。

四、当代价值与科学反思

作为非物质文化遗产,痣相学的文化基因依然活跃。民间择吉、命名等习俗中,眉间“凌云痣”仍是祥瑞象征,而影视剧人物造型也常借鉴《痣相图解》的视觉符号。更值得注意的是,现代心理学研究发现,对“吉痣”的积极心理暗示可提升个体社交自信,这与《痣相学》强调“心相转换”的理念形成奇妙呼应。

科学视角的介入为传统学说注入新活力。医学研究证实,某些特殊痣相与基因表达相关,如《渊海子平》所述“腰肾痣”区域,恰与肾上腺素分泌区重叠。而大数据分析显示,古籍中“足底显贵”的描述,可能与赤足劳作导致的足部角质增生存在统计偏差。这种跨学科对话,为重构痣相学的现代阐释框架开辟了新路径。

从竹简刻录到云端共享,《中国古代痣相大全》的传承史,本质是文明记忆的数字化重生。典籍中蕴含的观察智慧与符号系统,既需通过PDF技术永久保存,更亟待运用基因学、行为统计学进行科学验证。建议未来研究可建立跨朝代痣相数据库,结合现代医学影像分析,在守护文化根脉的探索人体表征与生命规律的真实关联。如此,这门古老的体相学问方能在科学与人文的对话中,续写新的文明篇章。