在中国传统文化中,人体上的痣被赋予了远超生理特征的象征意义。无论是“面无善痣”的警示,还是“有痣者事竟成”的隐喻,这些说法背后既蕴含着古人对命运规律的朴素观察,也折射出玄学与科学之间的持久拉锯。从相术典籍到现代医学,从民间信仰到心理学解读,痣相学的演变过程如同一面棱镜,映照出人类对自我认知的多维度探索。

一、痣相学的历史溯源

痣相学的起源可追溯至先秦时期的相术体系。在《周礼》记载的“保章氏”职责中,已有通过观察人体特征占卜吉凶的记录。至汉代,《淮南子》明确提出“形神相副”理论,认为体表特征与内在命运存在对应关系,这为痣相学奠定了哲学基础。南朝范晔在《后汉书》中记载耿弇“有志者事竟成”的典故时,虽未直接关联痣相,但后世民间通过谐音转化,将“志”与“痣”进行概念嫁接,形成了“痣位定贵贱”的通俗认知。

唐宋时期,痣相学与中医理论深度融合。《黄帝内经》提出的“有诸内必形诸外”观点被相术家引申,认为痣的位置对应脏腑功能,如鼻梁痣象征脾胃失调,眉间痣反映肝胆问题。明代相学著作《神相全编》系统归纳了“痣相吉凶图谱”,将人体划分为108个命理区域,确立了“额主官禄”“颧主权势”等具体规则,这种分类法至今仍在民间相术中流传。

二、痣相学的理论建构

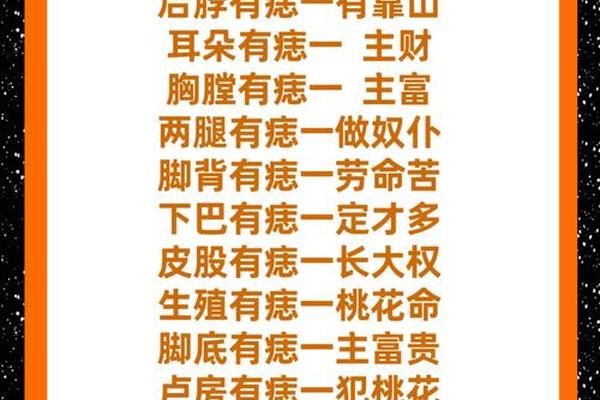

传统痣相学的核心逻辑建立在三个维度:空间方位、形态特征与动态变化。空间维度上,面部被划分为十二宫位,例如奸门(眼尾)主夫妻关系,此处的痣相被认为会引发婚姻危机。身体部位则对应不同命理,如脚底七痣被神化为“脚踏七星”的帝王相,肩部痣相象征责任担当。形态学方面,相术家提出“五色辨运”说,认为红痣主吉、黑痣主凶,凸痣应验快、平痣影响缓。

动态观察构成痣相学的特殊维度。《相学精义》记载“痣点明亮主事未来,蓝暗者事已过”,强调痣的色泽变化预示运势转折。更玄妙的是“修德改痣”理论,认为行善积德可使凶痣淡化,这种观点将道德纳入命理体系,为痣相学注入了能动性色彩。但现代皮肤学研究显示,痣的颜色变化多与紫外线照射或黑色素代谢有关,与道德行为无必然联系。

三、科学视角下的痣相争议

现代医学彻底解构了痣相学的生理基础。研究表明,痣的本质是黑素细胞聚集,其形成受遗传基因与紫外线照射影响,与命运无关。皮肤科专家指出,某些“凶痣”特征如边缘不规则、直径超6毫米,实为黑色素瘤的预警信号,传统相术的吉凶判断可能延误治疗时机。南京鼓楼医院数据显示,2023年接诊的黑色素瘤患者中,23%曾误信痣相吉凶而延误就医。

心理学研究则揭示了痣相信仰的作用机制。“自我实现预言”理论可以解释部分痣相效应:深信眉间痣代表智慧的人,可能因心理暗示更积极应对挑战。但反向案例同样存在,某女演员去除嘴角痣后事业上升的现象,实则是审美偏好改变带来的机遇,而非痣相本身的命运作用。这些研究表明,痣相的影响力更多来自社会建构,而非神秘力量。

四、文化符号的双重面相

作为文化符号,痣相学在文艺领域展现出独特魅力。古典文学常用痣相刻画人物,《三国演义》中刘备的“七痣聚足”暗示真龙天子的身份。当代影视作品中,张嘉倪的泪痣、曹颖的鼻侧痣成为角色辨识度的美学要素,这种“缺陷美”的塑造手法,使痣相从命理符号升华为艺术语言。

在民俗层面,痣相学承担着社会调节功能。云南某些少数民族保留着“点痣改运”的,通过仪式性行为帮助青少年建立人生自信。商业领域则出现“痣相营销”,某美容院推出的“财位点痣”服务,三个月内业绩增长300%,反映出当代人对命运可控性的强烈渴望。这些现象证明,即便在科学时代,痣相学仍作为文化基因持续发挥作用。

五、未来研究的可能路径

跨学科研究为痣相学开辟了新方向。文化人类学者正在建立“痣相数据库”,通过统计分析数万例痣相记载,试图揭示相术规律与社会变迁的关联。行为经济学家发现,相信特定痣相的人群在风险决策中呈现显著差异,这为研究认知偏见提供了新视角。在医学领域,AI痣相识别系统的诊断准确率已达92%,但如何平衡传统文化与科学警示,仍是亟待解决的问题。

站在文明演进的高度审视,痣相学既是古人认识世界的智慧结晶,也是现代人理解传统文化的解码器。当我们剥离其迷信外壳,可见其中蕴含着对人体符号的系统观察、对命运规律的大胆探索。未来的研究或许能在神秘主义与科学理性间找到平衡点,让这颗穿越千年的文化痣相,焕发出新的认知价值。