在民间传说与网络文化中,痣的位置、形状和颜色常被赋予神秘的命运预示意义,有人相信嘴角的痣象征“口福”,眉心的痣代表“智慧”,甚至将痣的吉凶与事业、婚姻直接挂钩。这种观念根植于传统相术,却在当代披上了“文化符号”的外衣。现代科学对痣的本质早有清晰界定:它不过是皮肤黑色素细胞的局部聚集,与命运毫无关联。科学与迷信的碰撞背后,折射出人类认知从神秘主义向理性主义的演变轨迹。

一、历史传统与迷信根源

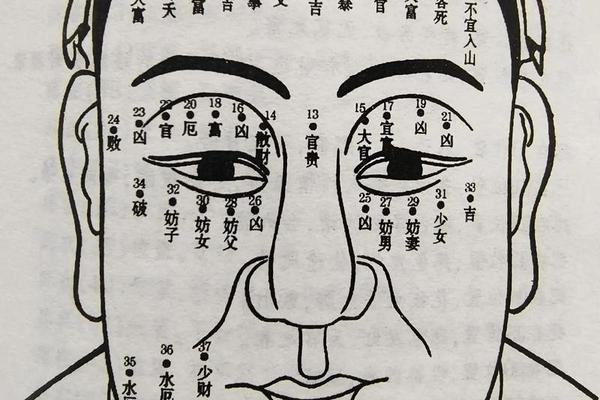

痣相学在中国可追溯至先秦时期,《汉书·艺文志》记载的《相人》二十四卷已包含体相分析体系。古代相术将人体视为“小宇宙”,认为痣的分布对应天象,如《麻衣相法》提出“天庭饱满、地阁方圆”的吉相标准,痣的位置则被赋予“福禄寿”等象征意义。这种观念与中医“望诊”理论结合,形成“以形补形”的朴素逻辑,例如认为耳垂痣象征“肾气充盈”,鼻梁痣暗示“脾胃失调”。

西方相面术同样源远流长。亚里士多德曾试图通过面部特征推断性格,18世纪瑞士学者拉瓦特尔出版的《相面术》风靡欧洲,甚至达尔文乘坐“小猎犬号”考察时,船长因他“不够坚挺的鼻梁”质疑其毅力。这类将生理特征与命运强关联的思维,本质是将复杂人生简化为单一符号的认知偏差。当代网络占卜将传统痣相学碎片化传播,通过“情感”“财运”等关键词吸引受众,实则延续了“符号化归因”的思维惯性。

二、现代医学的客观解读

医学研究表明,痣的本质是黑素细胞良性增生,其形成受遗传、紫外线、激素等多因素影响。根据病理特征,痣分为皮内痣、交界痣和混合痣三类:皮内痣稳定性高,交界痣存在恶变风险,而直径超过6毫米、边缘不规则或颜色不均的痣需警惕黑色素瘤。美国梅奥诊所数据显示,痣癌变概率不足1%,但早期识别可提升治愈率至90%以上。医学界通过“ABCDE法则”(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径过大、快速变化)评估风险,完全摒弃“吉凶”等主观判断。

针对痣相学的“部位决定论”,遗传学实验揭示了其荒谬性。中科院研究表明,双胞胎痣分布高度相似,证实痣的位置由基因主导,而非“命运安排”。心理学实验进一步发现,当受试者被告知“某部位痣代表好运”时,其自信度提升带来的行为改变可能间接影响际遇,但这属于“自我实现预言”效应,与痣本身无关。

三、心理学视角的自我暗示效应

痣相学的流行与心理学中的“确认偏差”密切相关。人们倾向于记住“应验”案例而忽视反例,例如将事业成功归因于“贵人痣”,却忽略其他努力因素。英国曼彻斯特大学实验显示,当志愿者被虚构“成功痣”标签后,其社交主动性显著提升,证明心理暗示可改变行为模式。这种效应在占卜营销中被刻意放大,部分机构通过“改运点痣”服务牟利,实则利用焦虑心理制造消费需求。

另一种心理机制是“控制幻觉”。面对不确定性时,人们倾向于寻找具象符号来获得掌控感。哈佛大学研究指出,经济动荡期痣相咨询量增加23%,反映个体通过“解读命运符号”缓解焦虑。将人生际遇简化为皮肤标记的解读,本质是对复杂系统的过度简化,可能阻碍理性决策。

四、社会文化中的双重价值

作为传统文化载体,痣相学在文艺创作中展现独特美学价值。《红楼梦》中贾宝玉的“通灵宝玉痣”象征宿命,《水浒传》鲁智深的“面生恶痣”强化人物豪侠形象。这类符号化运用赋予叙事神秘色彩,但需与现实判断区分。当代影视剧也常使用“泪痣”“帝王痣”等元素塑造角色,这种艺术加工不应等同于现实指导。

从公共卫生视角看,过度渲染痣相吉凶可能延误医学干预。浙江省皮肤病医院数据显示,23%的黑色素瘤患者曾因“吉痣”观念延误就诊。科普工作者需采用“双轨策略”:既尊重文化符号的情感价值,又强调科学识别的必要性。例如将“ABCDE法则”改编为短视频,通过“命运掌握在自己手中”等口号实现知识转化。

痣相学是农耕文明试图解释世界的主观尝试,在科学认知框架下已丧失预言功能。现代人应建立双重认知:欣赏其文化隐喻价值,但拒绝将生理特征与命运捆绑。未来研究可探索跨学科路径,例如分析不同文化中体相符号的演变规律,或开发AI皮肤检测工具与传统文化数据库的联动系统。正如《荀子·非相》所言:“形相虽恶而心术善,无害为君子也。”真正决定命运的,从来不是皮肤上的印记,而是对理性的坚守与对生命的主动掌控。