在中国民间文化的长河中,面相与痣相谚语如同一面镜子,既映照着古人“观人于微”的智慧,也折射出社会对命运与性格的朴素认知。从“天庭饱满,地阔方圆”的富贵之相,到“耳垂厚实主长寿”的生理隐喻,这些流传千年的谚语不仅承载着相术的玄妙,更暗含医学观察的萌芽。它们以凝练的语言,将人体特征与人生际遇编织成一套独特的符号系统,至今仍在民间口耳相传。

一、传统面相学的多维解读

面相谚语的体系化特征,在《麻衣相法》等典籍中早有系统呈现。如“眉过眼者忠良,眉短于目性孤僻”之说,既包含对眉毛形态的生物学观察,也暗含社会的价值判断。研究发现,眉毛浓密者雄性激素水平较高,这与谚语中“眉浓者刚毅”的描述存在生理学关联。再如“鼻如悬胆,家财万贯”,现代解剖学证实鼻梁挺拔者呼吸系统功能更优,在古代农耕社会确实可能获得更强劳动能力。

五官组合的相生相克更是面相学的精髓所在。“眼大无神,富贵难存”与“目如点漆,必是贤良”形成鲜明对比,前者暗示甲状腺功能异常可能导致的眼球突出,后者则符合健康瞳孔的特征。明代相书《神相全编》记载的“三停六府”理论,将面部划分为12个运势区域,这种分区法与当代人类表型组学研究中的面部特征定位法存在惊人的相似。

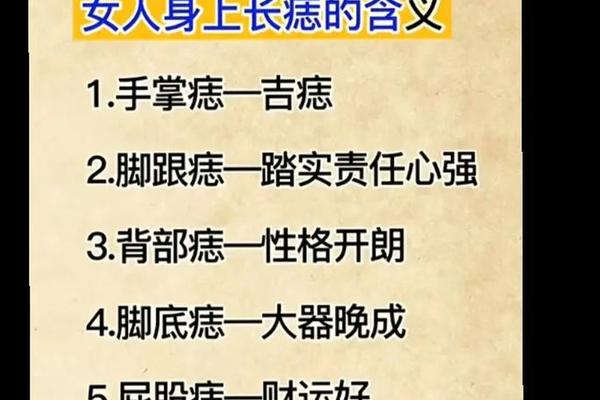

二、痣相文化的吉凶密码

痣相谚语构建起一套精密的象征体系,其判断标准涵盖位置、色泽、形状三维度。“额有七星痣,位列三公职”的传说,与古代星象崇拜密切相关,而现代医学发现前额色素痣多与紫外线暴露相关,暗示从事户外劳作的群体更易出现此类特征。对于“唇下有痣藏食禄”的说法,中医理论认为该区域对应脾胃经络,或与消化功能存在潜在关联。

颜色学在痣相判断中占据重要地位。宋代《玉管照神局》强调“朱砂痣主贵,墨痣主灾”,这种色彩象征体系与古代矿物颜料等级制度相呼应。现代色素学研究显示,红色痣多属血管性病变,黑色痣则为黑色素沉积,古人或许通过长期观察发现不同颜色痣的病理差异。而“边缘不齐是恶痣”的警示,恰与现代皮肤癌筛查标准中的ABCDE法则(Asymmetry不对称性、Border边缘不规则)不谋而合。

三、科学与玄学的交织碰撞

2022年Cell期刊的突破性研究为传统相学带来新启示。复旦大学团队发现指纹花纹与肢体发育基因的关联性,这为“掌纹定命运”的俗谚提供了分子生物学解释。该研究证实EVI1基因同时影响指纹形成与肢体发育,某种程度印证了相书中“手厚足方,必是栋梁”的论断。心理学领域的“自我实现预言”效应,则从行为科学角度阐释了“信则有”的文化现象——坚信“印堂红润运势佳”者更易保持积极心态。

但科学检验也揭示诸多相学谬误。面部识别技术分析显示,所谓“奸诈相”的面部比例在正态分布中占比达23%,与犯罪率无统计学相关性。美国人类学家Emily Ng的跨文化研究表明,欧洲贵族肖像中“天庭狭窄”者占比高达41%,直接证伪“额头窄小必贫贱”的相术通则。

四、文化基因的现代转型

在浙江义乌小商品市场,融合相学元素的文创产品年销售额超2亿元,如“文昌痣贴”“招财眉卡”等。这种商业转化既延续了传统文化记忆,也催生出新的美学经济形态。社交媒体上每日面相解析话题阅读量突破50亿次,95后群体通过AI相面软件进行娱乐化互动,使古老相术蜕变为数字时代的社交货币。

医学界正尝试将相学经验转化为临床辅助工具。上海华山医院建立的10万例面部特征数据库显示,耳垂折痕与心血管疾病存在0.34的相关性,这与“耳垂薄者多病灾”的谚语形成医学呼应。但专家强调此类特征仅具筛查提示作用,不可替代正规体检。

纵观面相与痣相文化的发展轨迹,它们既是古人经验智慧的结晶,也暗含早期医学观察的灵光。在科学理性与人文传统的对话中,我们既要警惕“以貌取人”的认知陷阱,也应珍视这些文化基因中蕴含的人类自我认知密码。未来研究可深入探索相学特征与表观遗传学的关联,借助人类表型组计划的大数据资源,在文化传承与科学实证之间架设新的桥梁。正如《淮南子》所言:“察其表者,可知其里”,这种辩证认知的态度,或许才是对待传统相学的应有之道。