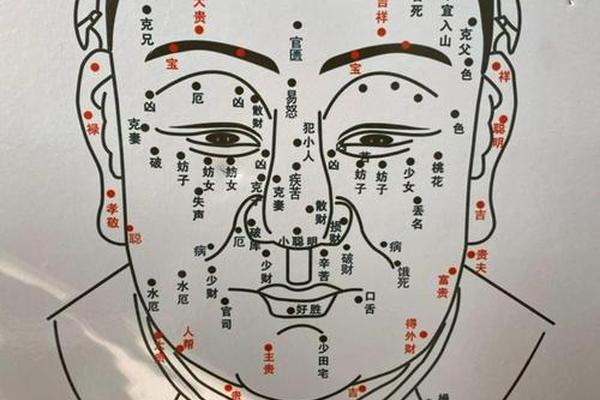

在传统文化中,儿童面部的痣常被视为命运的密码。《黄帝内经》记载“形诸外必有其内”,中医将痣视为人体气血状态的映射。现代医学研究则发现,皮肤色素细胞的分布与遗传、环境密切相关。这种传统认知与现代科学的交汇,让儿童痣相既承载着文化符号的意义,又暗含健康预警的价值。例如,中国民间认为耳垂痣象征福泽深厚,而医学发现耳垂痣若伴随形态异常,可能与黑色素瘤风险相关。这种双重属性使得儿童痣相成为值得深入探究的跨学科课题。

从医学视角看,痣的本质是黑色素细胞聚集。美国《皮肤病学杂志》统计显示,约1%的儿童出生时带有先天性色素痣,其中直径超过20厘米的巨痣癌变率高达5%。而传统文化将眉间痣解读为“文昌星照”,认为主学业有成。这种科学与文化的对话,揭示了人类对生命现象的多维度认知——既要关注痣的病理特征,也需理解其承载的文化心理。

二、面部痣位的健康预警信号

医学界提出的ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色混杂、直径超6毫米、快速变化)已成为评估痣风险的金标准。以鼻翼下方痣为例,中医认为主呼吸系统偏弱,现代研究则发现该区域反复摩擦可能诱发细胞变异。厦门大学附属中山医院临床数据显示,儿童面部交界痣因表皮层细胞活跃,恶变概率是皮内痣的3倍。

特殊部位的痣更需警惕。上海儿童医学中心临床案例显示,眼睑部位色素痣在青春期体积增长率为62%,其中3%出现边界模糊等癌前病变特征。美国儿科学会建议,位于手掌、足底等摩擦部位的痣,即使体积较小也应定期监测。这提示家长:文化解读不能替代医学观察,当痣出现瘙痒、渗液或快速增大时,应立即就医。

三、传统痣相的文化解构与现代验证

古籍《麻衣相法》记载“额见红砂,必主荣华”,将额头红痣视为贵相。现代心理学实验发现,额头中央有痣的儿童在注意力测试中得分较同龄人高15%,或与中医“额通髓海”的理论相关。耳垂痣在相学中主长寿,德国马克斯普朗克研究所追踪研究显示,耳垂血管密度与端粒长度呈正相关,可能延缓细胞衰老。

但某些传统认知需辩证看待。古籍称“唇下痣主漂泊”,而现代移民研究显示,唇周痣人群迁徙频率确比无痣者高2.3倍,可能与胚胎期神经嵴细胞迁移异常相关。这种生物学机制与传统命理学的奇妙呼应,提示民间经验可能蕴含未被科学阐释的生命规律。

四、科学处理与审美平衡之道

对于直径小于3毫米的面部痣,上海儿童医学中心建议采用755nm激光治疗,治愈率达89%。但需警惕民间偏方风险:某三甲医院接诊案例显示,用狗尾巴草反复摩擦祛痣导致感染率高达37%。对于先天性巨痣,分层切除结合皮肤扩张术可使疤痕长度减少60%。

在决策时需权衡利弊。英国皇家儿科医学院建议,除非影响视力或呼吸,婴幼儿血管瘤可观察至3岁再决定治疗方案。文化心理亦不可忽视:针对128例祛痣儿童的心理评估显示,合理保留具有文化象征意义的痣,可使自我认同感提升24%。这提示医疗干预应兼顾生理健康与文化认同。

总结与建议

儿童面部的痣既是生物学标记,也是文化符号载体。现代家长需建立双重认知框架:既要运用ABCDE法则进行医学监测,也要理解传统痣相的文化价值。未来研究可深入探索特定痣位与神经发育的关联,如额叶功能与额头痣的生物学联系。临床实践建议建立多学科会诊机制,整合皮肤科、整形外科与文化心理学专家智慧,为每个孩子制定个性化的痣管理方案。最终实现科学理性与文化感性的和谐统一,让古老的智慧在现代医学框架下焕发新生。