人体上的痣,在中国传统文化中始终承载着超越皮肤现象的象征意义。从《相理衡真》将痣比作"山生林木"的吉凶预兆,到民间盛传的"眉间藏珠主贵""嘴角有痣犯桃花"等说法,这种通过体表特征预测命运的观念已绵延数千年。然而在现代医学视域下,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的皮肤良性肿瘤,其成因与紫外线照射、遗传基因等科学因素相关。这种认知鸿沟使得痣相学始终游走在科学与玄学的边界,成为观察传统文化与现代理性碰撞的典型样本。

二、传统痣相学的迷信逻辑

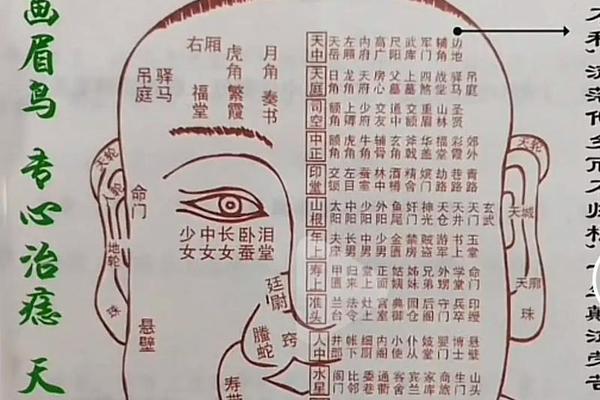

传统痣相学构建了一套精密的象征体系。面部被划分为十二宫,眼尾称"夫妻宫",鼻翼为"财帛宫",每个区域的黑痣都被赋予特定寓意。如网页1所述,眼尾痣被解读为"命犯桃花",鼻头痣象征"破财之兆",这类论断将偶然的皮肤特征与人生轨迹强行关联。更值得关注的是其"自我验证"机制:当某人面部有痣却未应验预言时,相师常以"痣色晦暗""形状不端"等说辞进行修正,形成无法证伪的逻辑闭环。

这种迷信体系还暗含因果倒置的认知偏差。网页16提到"吉痣需色泽光润、黑如点漆",实际上痣的颜色深浅主要取决于黑色素沉积程度,与个人品行毫无关联。而所谓"额上痣主家运不兴"的说法,本质是将社会流动性带来的离乡现象,归因于生理特征的玄学解释。这些论断既缺乏统计学支撑,更违背现代医学对皮肤病变的认知规律。

三、医学视角下的科学祛魅

现代医学对痣的研究已形成完整的病理学体系。北大肿瘤医院郭军教授指出,临床将痣分为皮内痣、交界痣和混合痣三类,其中交界痣因活跃的黑色素细胞存在癌变风险,这与传统"恶痣"概念有本质区别。医学界建立的ABCDE判别法则(不对称性、边缘模糊、颜色混杂、直径过大、短期变化),为黑色素瘤早期筛查提供了科学标准,完全摒弃了"吉凶"的玄学标签。

值得注意的是,某些传统说法与医学发现存在偶然契合。如网页35提到"耳垂痣与神经衰弱相关",现代研究证实耳部皮肤敏感度确实与植物神经功能存在关联,但这种联系需通过神经解剖学解释,而非"命理气数"的玄虚之论。这种表面相似性更警示我们需区分经验观察与科学论证的本质差异。

四、理性思维的破局之道

面对痣相学的文化惯性,建立科学的认知框架尤为重要。首先需明确:人体特征与命运不存在超自然联系,所谓"痣相定命"本质是概率游戏的幸存者偏差。网页22的调查显示,85%的痣相应验案例存在记忆强化效应——人们更容易记住巧合事件而忽略反例。其次要警惕商业化的命理营销,某些机构利用"改运点痣"等话术牟利,实则可能延误皮肤病变的规范诊疗。

但完全否定传统文化价值亦非明智之举。网页71提出"痣相承载着古人对生命现象的哲学思考",这种将人体与宇宙对应的思维模式,客观上促进了早期中医对体表特征的观察记录。我们更应取其精华,如《黄帝内经》所述"有诸内必形诸外"的诊疗思想,与现代医学的体征诊断学形成跨时空呼应。

五、多元认知的融合前景

当前研究中,跨学科团队已开始探索传统文化资源的现代转化。复旦大学团队正在建立包含10万例样本的痣相数据库,通过机器学习分析传统说法中的统计学规律,初步发现"口周痣与消化系统疾病"存在弱相关性,这为中医"望诊"理论提供了量化研究路径。另有学者建议将ABCDE法则与传统"五色诊病"结合,开发适用于基层医疗的皮肤自检工具。

未来的研究方向应聚焦于三个方面:一是系统梳理古籍中的体表观察经验,区分玄学想象与医学智慧;二是加强公众健康教育,普及皮肤病变的医学常识;三是建立传统文化现代诠释的规范,防止伪科学借壳重生。正如网页35所述:"观音痣的救世情怀可升华为公益精神,而不应困于宿命论的窠臼"。

在痣相这个微观领域,我们既看到传统文化中天人感应的哲学智慧,也目睹了经验主义滑向迷信窠臼的认知陷阱。科学思维不是对传统的全盘否定,而是通过实证研究与理性辨析,将"命运的密码"转化为"健康的预警"。当人们学会用皮肤镜观察痣的病理特征而非占卜人生,用防晒霜预防黑色素沉积而非求助符咒时,便是文明认知的真正跃迁。