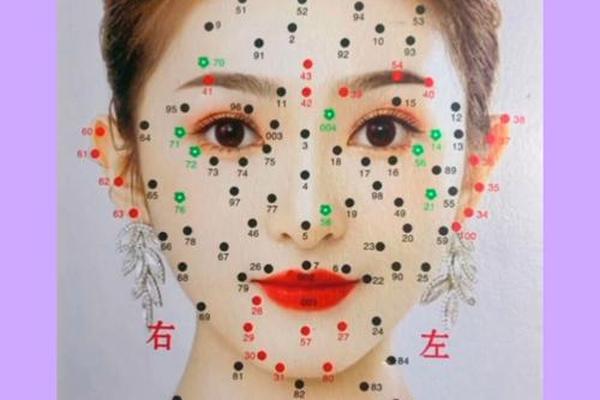

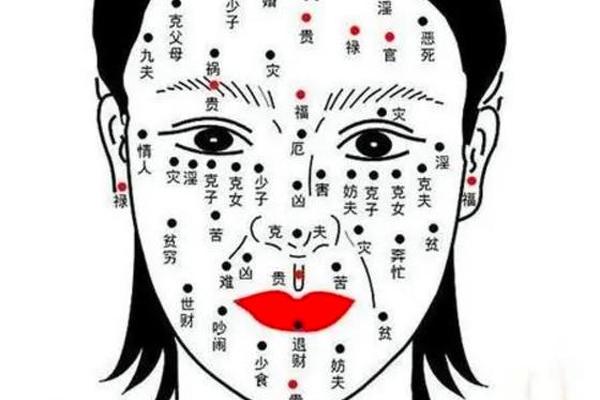

传统面相学中,“克夫痣”常被认为会通过特定位置的痣相影响婚姻与家庭关系。根据古籍《相理衡真》记载,“克夫痣”多分布于面部与丈夫运势密切相关的宫位,如印堂、奸门、福德宫等区域。例如,印堂痣位于两眉之间,古称“双龙抢珠”,此痣若颜色晦暗,则预示女性性格强势、婚姻易生变故,可能因过度掌控欲导致夫妻矛盾。而奸门痣(眼尾至太阳穴处)则与情感稳定性相关,此处有痣者常被解读为易陷入多角关系或婚变,尤其左奸门痣更被认为会直接影响丈夫的事业与健康。

另一关键位置是山根痣(鼻梁根部),此处痣相被称为“苦情痣”,暗示女性在婚姻中需经历波折,甚至可能因健康问题间接影响配偶运势。值得注意的是,现代面相学进一步区分了痣的形态:若山根痣颜色红润或凸起有光泽,则可能仅象征感情细腻,未必构成“克夫”。这种差异体现了痣相判断需结合整体面相及痣本身的吉凶属性。

二、痣相与婚姻的复杂关联

克夫痣的解读常与女性婚姻中的具体表现交织。以子女宫痣(下眼睑处)为例,此处痣相被认为暗示女性需为家庭付出更多,甚至可能因过度操劳而影响夫妻关系。例如,网页13指出,子女宫有痣者易嫁“无能之夫”,需独自承担家庭责任,长期压力或导致婚姻失衡。而福德宫痣(额头两侧)则被归为克夫相的典型,左痣主丈夫事业受阻,右痣则预示婚姻多变,需多次再婚方可稳定。

这种关联并非绝对。网页2提到,鼻翼痣虽被传统视为“不聚财”,但若痣型圆润且色泽黑亮,则可能转化为“金柜守财痣”,象征女性善于持家,反能助夫兴业。这揭示了痣相的双重性:同一位置的不同形态可能导向截然相反的命运轨迹。正如网页11所述,“善痣需大而润泽,恶痣则晦暗无光”,动态判断方能避免误读。

三、痣的善恶与动态平衡

痣相的吉凶并非一成不变,其影响可通过形态与外部干预调整。例如,嘴唇痣在传统中被视为“重物欲”的象征,但若位于上唇正中且颜色朱红,则可能转化为“食禄痣”,预示生活富足且善解人意。类似地,眉中痣(眉内藏珠)通常主财运与长寿,但若痣型破碎或色泽灰暗,则可能引发兄弟失和或健康隐患。

现代观点进一步强调主观能动性的作用。网页19提到,克夫痣可通过专业祛除弱化负面影响,但需注意术后疤痕可能残留。网页13提出的“心主气色”理论认为,心态调整可改变痣周围的气场,从而扭转运势。例如,山根有痣者若修心养性、增强包容力,可化解婚姻冲突,甚至将“苦情痣”转化为坚韧品格的标志。

四、现代视角下的痣相再审视

从科学角度,痣仅是皮肤色素沉积现象,但其文化象征意义仍深刻影响社会认知。研究显示,约60%的亚洲女性对面部痣存在焦虑,其中30%因“克夫”标签选择点痣。这种心理暗示可能通过自我实现效应影响婚姻质量,例如,自认“克夫”的女性可能在亲密关系中表现消极,加剧矛盾。

未来研究可结合大数据分析痣相与婚姻质量的关联。例如,对比不同文化背景下相同痣相的解读差异,或追踪点痣者的长期婚姻状态变化。传统面相学中“克夫”概念的性别偏见亦需批判性反思——是否应将婚姻问题单一归因于女性面相?这提示我们需以更理性的态度看待痣相,既尊重文化传统,又避免陷入宿命论桎梏。

总结

痣相学中的“克夫痣”反映了古代社会对女性命运的规训,其核心位置如印堂、奸门、山根等,均与婚姻稳定性密切相关。痣的吉凶需综合形态、色泽及个体行为动态判断,不可一概而论。现代人应以辩证视角看待传统理论:既承认其文化价值,又警惕标签化对女性心理的潜在伤害。未来可通过跨学科研究,探索痣相与心理、社会因素的交互作用,为传统文化注入科学内涵。