一、痣相解说差异的成因

1. 文化传承与流派分化

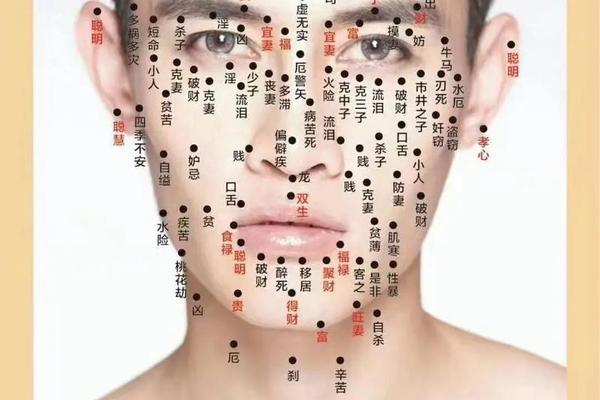

痣相学起源于古代中国,融合了阴阳五行、天人感应等哲学思想。不同历史时期、地域文化对痣的吉凶解读存在差异。例如,《痣相大全》中将痣分为“头面痣”“身体痣”等类别,各部位吉凶标准不一。民间口耳相传过程中,不同相术流派对同一位置痣的解读可能截然相反(如眉中痣既有“兄弟和睦”也有“克亲”之说)。

2. 多重判断维度叠加

痣的吉凶并非仅由位置决定,还需综合颜色(红为吉、黑为凶)、形状(圆润为佳、不规则为凶)、是否长毛等特征。例如,鼻翼痣若为红色且凸起可能象征财运,但若为黑色且边缘模糊则可能暗示健康风险。这种多因素组合导致解读结果复杂化。

3. 主观心理投射机制

心理学中的“巴纳姆效应”和“确认偏误”使人们容易接受模糊的痣相描述,并选择性强化符合自身经历的部分。例如“眼尾痣主桃花”的说法,可能被解读为异性缘佳或感情动荡,不同个体会根据自身体验赋予不同含义。

二、科学与迷信的争议焦点

1. 医学视角的否定

现代医学明确痣是皮肤黑色素细胞聚集的良性增生,与遗传、紫外线暴露相关,并无证据表明其与性格或命运存在关联。医学界更关注痣的病理变化(如边缘不规则、颜色不均可能是黑色素瘤征兆),而非传统吉凶解读。

2. 心理学与社会学解释

3. 实用主义的中间立场

部分观点认为,痣相学虽无科学依据,但可作为辅助性参考。例如,通过观察他人痣相推测性格倾向(如嘴角痣象征社交能力),用于人际交往中的初步判断。但这种应用需避免绝对化,需结合现实行为验证。

三、为何不同解说仍广泛存在?

1. 历史惯性:痣相学与中医理论、风水学等传统文化交织,形成根深蒂固的民间信仰。

2. 商业推动:部分命理从业者通过差异化解读吸引客户,甚至结合现代营销手段(如“AI痣相分析”)强化其“科学性”。

3. 心理需求:在不确定性高的现代社会中,痣相学为部分人提供简化认知框架和情感慰藉。

痣相学的解说差异源于文化多样性、判断标准复杂性及主观心理机制;其本质属于民俗文化范畴,缺乏科学实证支持。对待痣相学,可将其视为传统文化现象或心理工具,但需警惕过度迷信可能导致的健康误判(如忽视病理痣检查)或决策偏差(如因“克夫痣”产生婚姻焦虑)。理性态度应是:尊重文化传统,但不替代科学认知与自主行动。