一、历史渊源与文化属性

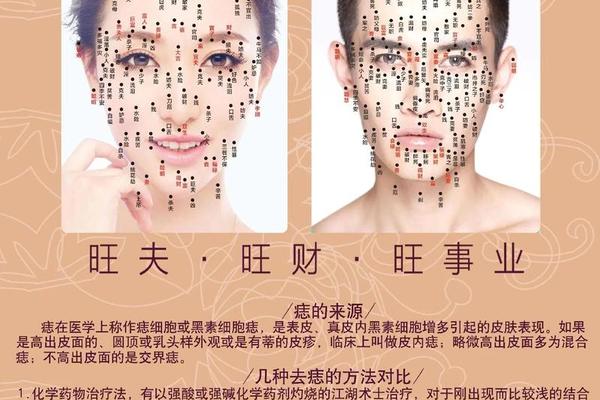

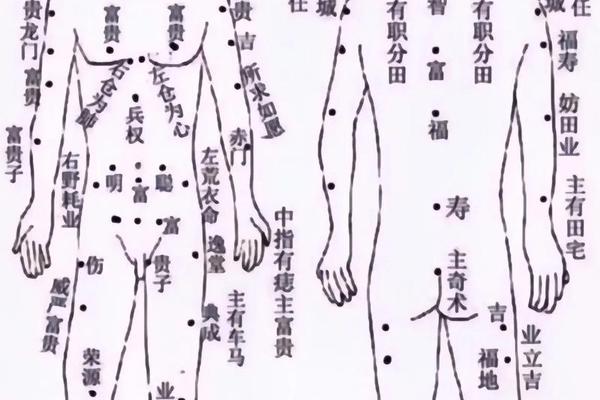

痣相学起源于古代中国,最早可追溯至《黄帝内经》等典籍,认为痣是命运的标记,如额头痣象征智慧、面颊痣关联情感等。其核心逻辑基于“天人感应”,将人体特征与宇宙规律相联系,形成了一套符号化的解读体系。类似理论在印度占星术、欧洲面相学中也有体现,属于全球性的民俗文化现象。

二、科学角度的质疑

1. 医学解释:现代医学证实,痣是皮肤黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,与基因、紫外线暴露等生理因素相关,而非命运或性格的体现。医学关注的重点在于痣的病理变化(如黑色素瘤风险),而非其象征意义。

2. 缺乏因果证据:科学无法证明痣的位置、颜色与个人命运存在直接关联。例如,所谓“掌心痣代表大起大落”等说法,属于文化传承的惯例,缺乏统计学或生物学依据。

3. 健康警示意义:医学界强调通过“ABCDE法则”(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径>6mm、快速变化)判断痣的恶性风险,而非吉凶寓意。

三、心理学与社会功能

1. 巴纳姆效应:人们倾向于接受模糊的性格描述(如“额头痣者聪明”),并将其与自身经历匹配,形成心理认同。

2. 自我实现预言:痣相的“吉凶解读”可能通过心理暗示影响行为。例如,被告知某痣象征富贵者可能更积极追求成功,间接改变人生轨迹。

3. 文化心理安慰:在不确定性高的现代社会中,痣相学为部分群体提供精神寄托,帮助缓解焦虑。

四、现代社会的定位

1. 医学与迷信的边界:科学承认痣的数量可能与某些健康指标相关(如痣多者端粒较长或与长寿相关),但明确反对以痣预测命运。

2. 商业化的噱头:部分商家利用痣相学进行营销(如改运咨询),这类行为被普遍视为缺乏科学依据的牟利手段。

3. 文化遗产的延续:尽管科学性存疑,痣相学作为传统文化的一部分,仍在民俗、艺术等领域保留研究价值。

五、理性建议

1. 健康优先:关注痣的形态变化,定期皮肤检查,尤其是易摩擦部位(手掌、脚底等)的痣。

2. 辩证看待文化符号:可将其视为文化现象或心理工具,但避免盲目依赖。性格与命运由遗传、环境、教育等多因素共同塑造。

结论:痣相学本质是文化传统与心理暗示的结合体,不具备科学依据,但承载了历史与社会的复杂意义。理性态度应是尊重文化多样性,同时以科学知识指导健康管理。