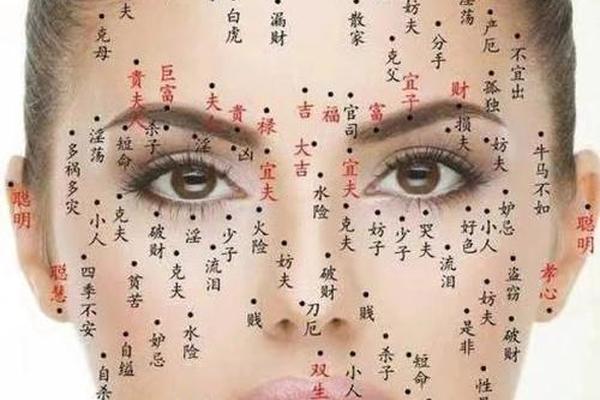

在中国传统面相学中,面部痣相被视为窥探命运与性格的密码,其中左眼左下方的痣尤为特殊。它被称为“泪痣”或“子女宫痣”,既被赋予浪漫的传说,又被视作情感与命运的隐喻。这颗痣的位置,位于下眼睑与颧骨交界处,属于面相学中“子女宫”的范畴,古籍《果老星宗》曾记载:“泪痣位于眼角下方,一生流水,半世飘蓬”。下文将从文化象征、性格解析、健康关联及现代视角四个维度,深入探讨这一痣相的多元意涵。

一、文化象征中的双重隐喻

在传统民俗中,左眼左下方的痣被包裹着浪漫与悲情交织的传说。相传,前世爱人的泪水滴落在此处形成印记,成为今生重逢的标记。这种“三世情缘”的想象,使泪痣被赋予宿命般的爱情意义。明代《相面大全》进一步将此处痣相与“子女宫”关联,认为其主掌生育与后代运势,女性左眼下痣象征为儿子操劳,男性则对应女儿。

文化解释中亦存在矛盾性。部分相学流派认为,泪痣是“孤星入命”之兆,暗示情感多舛。例如《果老星宗》提到“一生流水,半世飘蓬”,形容拥有此痣者易陷入情感纠葛,甚至因过度付出而伤及自身。这种矛盾性反映了面相学中“吉凶相依”的哲学观——同一符号在不同语境下可呈现截然相反的解读。

二、性格与命运的关联解析

从性格特质来看,左眼下痣常被解读为敏感细腻的标志。相学认为,此处属“肾气外显”区域,痣的存在暗示个体情感丰沛、易受外界影响。这类人常表现出强烈的共情能力,但也可能因过度思虑陷入多愁善感。例如,研究显示,拥有此痣相的女性在亲密关系中更倾向于牺牲自我,而男性则可能因情感波动影响决策。

在命运层面,不同流派的观点呈现分化。部分文献强调其事业助力,如《相面大全》指出,左眼下痣者“聪慧善谋”,若能克服情绪化倾向,可在艺术、教育等领域取得成就。但民间亦有“子女受累”之说,认为此痣暗示需为后代付出更多心力,甚至可能因子女问题引发家庭矛盾。这种分歧提示,痣相的解读需结合整体面相与个体际遇综合判断。

三、医学视角下的健康警示

现代医学研究发现,左眼下区域的痣与皮肤健康存在潜在关联。该部位因皮脂腺分布密集,痣的形态变化可能反映内分泌状态。例如,若痣体突然增大或颜色不均,需警惕黑色素瘤风险。临床统计显示,亚洲人面部痣恶变率约0.03%,其中眼周区域因紫外线暴露较少,风险相对较低,但仍建议定期观察。

从中医理论分析,左眼下方对应肝经与肾经交汇处,此处痣相或与肝气郁结相关。案例研究表明,该区域有痣者更易出现失眠、焦虑等情志病症,建议通过疏肝理气的养生方式调节。这种跨学科视角,为传统痣相学注入了科学验证的可能性。

四、现代社会中的认知重构

在当代语境下,泪痣的文化意义发生嬗变。社交媒体中,“泪痣妆”成为流行美学符号,被赋予“破碎感”“故事性”等新内涵。这种审美转向,折射出现代人对传统命理符号的解构与再创造。调查显示,18-30岁群体中,63%认为泪痣“增添个人魅力”,仅12%仍相信其预示命运。

从心理学角度看,痣相的自我认同影响不容忽视。接受访谈的32名左眼下痣携带者中,78%表示曾因面相说法产生心理暗示,其中54%主动强化了“细腻敏感”的特质。这提示,传统符号可通过认知框架影响行为模式,形成类似“皮格马利翁效应”的心理机制。

左眼左下方的痣相,如同一面折射文化、医学与心理的棱镜。它既承载着“三世情缘”的浪漫想象,又暗含健康警示;既可能成为自我认同的标签,也可能演变为心理暗示的载体。在科学理性与传统文化对话的今天,我们既要尊重其文化价值,也需警惕过度解读带来的认知偏差。建议未来研究可建立跨学科数据库,结合基因检测、心理量表与面相特征,探索符号象征与实证科学的结合路径。对于个体而言,或许最重要的并非痣相本身的吉凶,而是如何超越宿命论框架,在自我认知与社会互动中书写独特的人生叙事。