在中国传统面相学中,痣不仅是皮肤的印记,更被视为命运的符号。面部不同位置的痣被认为与人的运势、健康、婚姻等息息相关,其中“恶痣”因其对人生的潜在负面影响而备受关注。从《周易》的阴阳平衡到《麻衣相法》的痣相解析,古人通过观察痣的形态与位置,总结出一套关于“吉痣”与“恶痣”的判断体系。本文将以面相学中的“面部10处恶痣”为核心,结合传统理论与现代医学视角,探讨其文化内涵、科学依据及现实意义。

一、恶痣的定义与分类标准

传统面相学将“恶痣”定义为阻碍运势、引发灾祸的痣相。其判断标准主要从五个维度展开:颜色、形状、光泽、位置及是否长毛。吉痣通常颜色乌黑发亮、形状规则且边缘清晰,如网页1指出“吉痣的标准是不带杂色,形态规则且平而不凸”;而恶痣则呈现灰蓝、淡红等杂色,形状不规则或凹陷,如鼻梁上的痣若色泽暗淡,则象征事业受阻与婚姻矛盾。

现代医学研究发现,痣的形态特征与黑色素细胞分布密切相关。例如,颜色混杂的痣可能与黑色素细胞异常增生有关,而边缘模糊的痣在医学上也被视为癌变风险信号。这种传统分类与医学观察的契合,揭示了痣相学中蕴含的早期病理观察智慧。

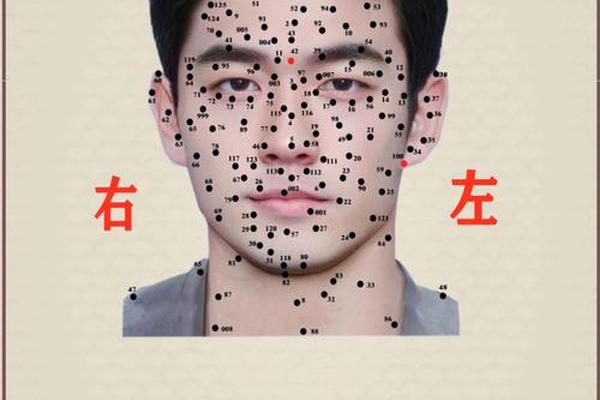

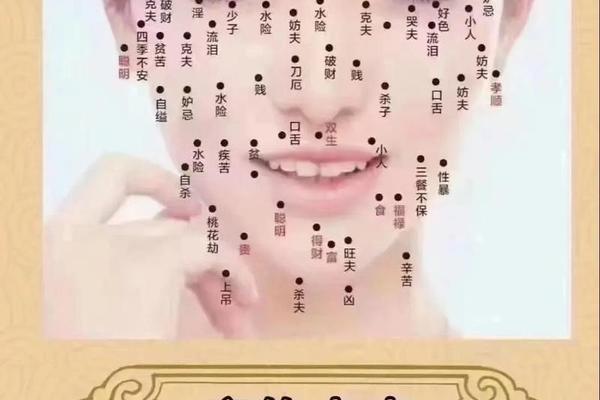

二、面部恶痣的具体位置解析

根据多篇面相文献,面部十大恶痣主要集中在额头、眉眼、鼻唇及耳部四大区域:

1. 额头区域:天中、天庭等位置的痣被认为影响事业与贵人运。网页1提到,此处恶痣者“工作不稳定,易与上级冲突”,而网页56进一步指出,额角痣可能引发“目标偏离与婚姻危机”。

2. 眉眼区域:眉内痣(眉里藏珠)若为恶痣,易招小人陷害;夫妻宫(太阳穴)痣则与感情破裂相关。研究显示,此类位置因靠近神经与血管,长期情绪压力可能加剧健康问题。

3. 鼻唇区域:鼻梁痣象征破财与脾胃虚弱,唇部痣则关联口舌是非与消化系统疾病。医学上,频繁摩擦的鼻翼部位痣确有较高癌变风险。

4. 耳部区域:耳根痣被称为“害病痣”,传统认为其削弱健康运,现代解剖学则发现此处靠近淋巴系统,炎症易扩散。

三、恶痣的跨学科解读

从人类学视角看,痣相学是古代“天人感应”思想的产物。如迁移宫(额头侧)恶痣对应现代人的频繁出差,古人将其解释为“易遇烂桃花”,实则为长期奔波导致的社交关系不稳定。

医学研究则为部分传统观点提供佐证:

部分说法如“耳根痣致短寿”缺乏直接证据,可能源于古人对早逝者面相的归因偏差。

四、处理恶痣的现代建议

对于传统认为需点掉的恶痣,需综合考量医学风险与文化心理:

1. 医学评估优先:符合ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色混杂、直径>6mm、隆起变化)的痣应优先切除。例如网页82建议,3mm以上痣采用手术切除并送病理检测。

2. 传统文化调适:对无健康风险的恶痣,可通过心理疏导缓解焦虑。如夫妻宫痣者加强沟通,迁移宫痣者减少异地投资等。

3. 技术选择:激光祛痣适用于小型表浅痣,而高频电灼可能刺激细胞增生,需谨慎选择。

五、研究局限与未来方向

当前研究存在两大局限:一是面相数据多基于经验归纳,缺乏统计学验证;二是医学研究侧重病理,未系统对接传统文化。未来可开展以下工作:

1. 建立跨学科数据库:收集不同位置痣的医学数据与人生轨迹,进行相关性分析。

2. 开发风险评估模型:整合ABCDE法则与传统痣相特征,如将“颜色混杂”纳入机器学习变量。

3. 文化心理学研究:探讨“点痣改运”的心理暗示效应对个体行为的影响机制。

面部恶痣的相学体系,是古人通过长期观察构建的命运解释模型。在当代社会,我们既要警惕其可能导致的非理性焦虑,也应承认其中蕴含的早期医学智慧。未来研究需在科学实证与文化传承之间寻求平衡,让千年痣相学在医学与心理学的框架下焕发新生。正如《黄帝内经》所言:“有诸内者,必形诸外”,面部痣相的研究,或将成为连接传统智慧与现代科学的一座独特桥梁。