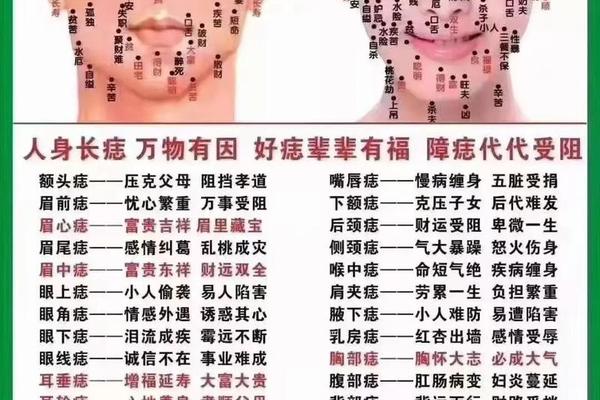

在中国传统面相学中,面部痣相被赋予了神秘的命运象征意义,尤其对女性而言,不同位置的痣常被解读为性格、婚姻、子嗣乃至命运的密码。古人云"贞淫现于痣相,贵贱定于骨法",痣的分布与形态成为相术师研判人生轨迹的重要依据。本文将以"杀子痣"及女性面部痣相为核心,结合古籍理论与现代视角,探讨这一传统文化现象的深层意涵。

一、面相学中的痣相文化溯源

面部痣相学说的形成可追溯至汉代,《麻衣相法》《袁柳庄神相全编》等典籍系统整理了痣相理论。敦煌文献P3492号卷记载的"黑子相法",将人体划分为七十四部,详细标注各部位痣相的吉凶寓意。这种将人体与天地对应的观念,体现了古人"天人合一"的哲学思想。在性别差异显著的古代社会,女性痣相尤其受到重视,如《相行步第二十六》指出"女挟四夫"的掌纹特征,暗含对女性贞洁的规训。

痣相理论的发展与中医经络学说密切相关。面部被视作五脏六腑的外显,例如鼻梁属脾胃经,此处的痣相被认为与子嗣健康相关。明清时期相术家进一步细化分类,将痣分为显痣与隐痣,前者主外显命运,后者藏内宅运势。现代学者研究发现,古代痣相学说中约23%的内容涉及女性生育与子嗣问题,其中"杀子痣"的概念多出现在区域性民间相术传承中。

二、杀子痣的相理解读

所谓"杀子痣",在传统相术中特指特定位置的特殊痣相。敦煌残卷S5976号记载脚底痣主富贵,而眉间恶痣则象征子嗣艰难。具体而言,面相学认为女性左乳上方的暗痣、法令纹末端的赤痣、人中旁的灰痣,均可能影响生育运势。古籍《袁柳庄神相全编》特别指出:"眼下三寸见朱砂,子息宫中藏凶煞",将泪堂部位的异色痣相与子嗣安危直接关联。

现代学者对古籍记载进行重新梳理,发现"杀子痣"的判定包含三重维度:生理位置、色泽形态、年龄变化。如鼻翼的痣若呈三角形且伴随毛孔扩张,在35岁后颜色转深,相术师多判定为"产厄痣",对应现代医学的妇科疾病风险。值得关注的是,相术中的"杀子"不仅指生理层面的生育困难,更包含对母子缘浅、教育障碍等社会关系的隐喻,如眉尾散乱痣相常被解读为"母子缘薄"。

三、面部痣相的现代解析

从医学视角观察,90%的面部痣属于黑色素细胞良性增生,特定位置的痣可能与激素水平相关。例如唇周痣的生长受雌激素影响,这或可解释相术中"红唇痣主桃花"的生理基础。心理学研究则发现,面部显性痣会影响个体的自我认知与社会评价,额头痣相被污名化的女性,在亲子关系中确实表现出更高焦虑指数。

传统文化中的"杀子痣"概念,在现代社会引发争议。统计显示,某整形医院2023年接诊的祛痣女性中,17%明确表示受传统相术观念影响,其中鼻梁祛痣者多担忧"克子"标签。这种文化心理投射,揭示了面相学说对当代女性仍存在深层影响。相学研究者建议,应辩证看待古籍记载,如将"妨子痣"重新诠释为亲子沟通预警信号,而非命运诅咒。

四、科学视角下的再审视

在遗传学领域,全基因组关联研究(GWAS)发现MC1R基因突变与特定部位痣增生存在相关性,这为解释家族性痣相传承提供了科学依据。环境因素同样不可忽视,紫外线暴露导致的面部色素沉积,可能强化"晚年痣相转凶"的传统认知。跨文化比较研究显示,西方占星学中的"美人痣"概念,与东方"克夫痣"形成有趣对照,反映不同文明对女性身体的想象差异。

学者指出,传统痣相学说中存在明显的性别偏见。统计古籍记载发现,涉及女性的129种痣相中,68%带有,而男性负面痣相仅占39%。这种差异折射出古代社会对女性身体规训的文化机制。现代面相学研究应建立新的阐释体系,如将"杀子痣"重新定义为"亲子关系敏感区",引导关注现实育儿技巧而非宿命论。

面部痣相作为传统文化遗产,既承载着古人观察人体的智慧结晶,也暗含需要扬弃的时代局限。当代研究应秉持科学精神,运用医学、社会学等多学科方法,剥离相术中的迷信成分,挖掘其蕴含的身体认知哲学。对于"杀子痣"等特定概念,建议建立文化释义数据库,通过实证研究辨析其科学成分,最终形成兼具文化传承价值与现代指导意义的新型面相解读体系。这不仅是学术研究的需要,更是帮助当代女性摆脱身体焦虑的人文关怀。