北京京剧的诞生,是中国戏曲史上一次文化融合的奇迹。1790年,为庆贺乾隆帝八旬寿辰,三庆徽班首次进京演出,开启了徽、汉、秦腔等地方戏曲与昆曲在京师交融的新纪元。据《日藏中国戏曲文献综录》记载,这种跨地域的艺术交流不仅催生了新的声腔体系,更形成了“皮黄合流”的艺术格局。至1840年前后,湖广音与中州韵的结合,使京剧念白呈现出独特的京腔韵味,标志着这一剧种从地方戏曲升华为承载帝都气象的国粹艺术。

这种文化融合的深度,在京剧音乐体系中得到充分体现。徽班带来的二黄腔调与汉调西皮在京城的碰撞,形成了“西皮如长江奔涌,二黄似黄河婉转”的声腔对比。正如音乐学家刘富琳在琉球戏曲研究中指出的,这种音乐结构的互补性不仅构建了戏剧张力,更暗合了中国传统哲学阴阳调和的审美理想。而宫廷演剧制度的形成,则为京剧注入了严谨规范的艺术基因,程长庚、谭鑫培等名家通过宫廷演出,将民间艺术的鲜活与宫廷艺术的典雅熔铸一炉。

二、艺术特征与美学体系

京剧艺术的高度程式化,使其成为东方戏剧美学的集大成者。唱、念、做、打四功五法的体系化建构,将戏曲表演提升至“无动不舞,无声不歌”的境界。梅兰芳创立的“梅派”艺术,通过《贵妃醉酒》中“卧鱼衔杯”的身段设计,将舞蹈语汇与人物心理完美融合,验证了齐如山“无声不歌,无动不舞”的艺术主张。这种程式并非僵化教条,而是如戏曲理论家焦菊隐所言:“程式是历代艺人提炼的生活结晶,需要演员用生命去激活”。

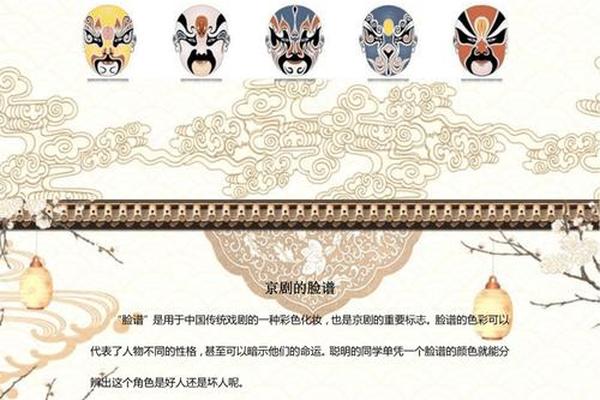

脸谱艺术作为京剧的视觉符号系统,蕴含着深邃的文化密码。红色忠勇、黑色刚直、白色奸诈的色彩象征,既是道德评判的直观表达,也暗合《易经》“观物取象”的思维传统。当代学者黄仕忠在考察日本双红堂文库藏戏曲文献时发现,清代宫廷演剧的脸谱谱式已形成严格的等级规制,这种视觉编码系统正是封建礼制在戏曲中的美学投射。而武戏中“趟马”“走边”等虚拟化表演,通过马鞭的挥动与台步的变化,在方寸舞台间构建出万里疆场的时空想象,彰显了中国艺术“得意忘形”的美学特质。

三、文化传承与当代转型

面对现代社会的文化变迁,京剧保护面临着双重挑战。据统计,1949年常演剧目达千余出,至21世纪初仅存三百余出,武戏传承人断层现象尤为严重。国家非遗保护工程通过“名家传戏”等项目,使杨小楼的武生技艺、荀慧生的花旦表演得以系统传承。2015年《关于支持戏曲传承发展的若干政策》的出台,标志着保护工作从个体技艺传承转向整体生态修复,北京京剧院推出的“京剧像音像”工程,运用数字技术留存了116位艺术家的427出经典剧目。

在创新传播领域,北京西城区打造的“京剧文化季”提供了转型范本。2024年举办的“脸谱知识普及讲座”,将传统勾脸技艺转化为参与式文化体验;而“京剧VR剧场”项目通过虚拟现实技术,让观众穿越至同光年间的广和楼戏园。这种创新并未背离艺术本质,正如程砚秋所言:“移步而不换形”,现代光影技术放大了京剧写意美学的感染力,使《三岔口》的夜斗场景获得全新的时空表达。

四、国际传播与文化对话

作为最早走向世界的中国戏曲形式,京剧承担着文明对话的特殊使命。1930年梅兰芳访美演出,通过《刺虎》等剧目向西方展示东方戏剧美学,与斯坦尼斯拉夫斯基体系形成艺术对话。新世纪以来,“京剧交响音乐会”的创新形式,将《霸王别姬》的悲怆旋律与西方管弦乐交融,在维也纳金色大厅奏响文化共鸣。这种跨文化实践印证了费孝通“各美其美,美美与共”的文明观,使京剧成为讲好中国故事的生动载体。

守正创新的未来图景

北京京剧的文化生命力,源于对传统的敬畏与对创新的包容。在数字化时代,需要建立“四位一体”的保护体系:通过文献数字化工程留存艺术基因,借助元宇宙技术拓展观演模式,依托研学旅行培育青年受众,加强国际传播构建话语体系。正如故宫博物院单霁翔院长在京剧论坛所言:“传统文化不是故纸堆里的标本,而是流动在当代人血脉中的文化基因。”唯有在守正中创新,在创新中传承,这门古老艺术才能在世界艺术之林永葆生机。