中国茶文化的起源与发展研究内容极为丰富,其发展史跨越数千年,融合了物质生产、精神追求与社会变迁。以下从起源考证、发展阶段、文化内涵及影响等方面进行综合阐述:

一、起源考证与早期形态

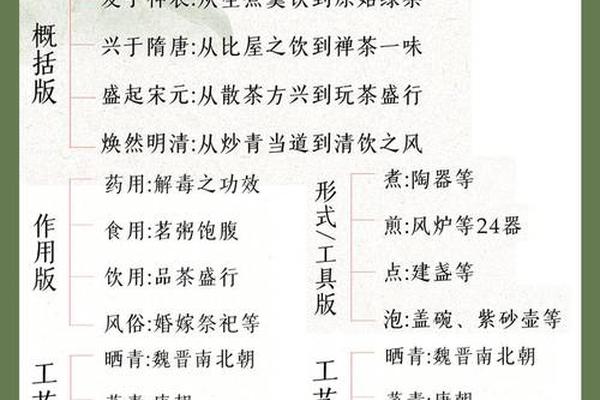

1. 神农传说与药用起源

茶文化的起源可追溯至上古神农氏时期。《茶经》记载“茶之为饮,发乎神农氏”,传说神农尝百草时发现茶叶的解毒功效,将其作为药用。考古证据显示,陕西汉阳陵出土的2100年前芽茶和西藏阿里1800年前的茶叶残体,证实汉代以前茶叶已被利用。

2. 人工栽培的争议

关于人工栽培的起源,学界存在“巴蜀说”“江浙说”等争议。西周至战国时期,巴蜀地区已有茶树种植记载,如《华阳国志》提到周武王时期巴国以茶纳贡。河姆渡遗址的山茶属树根(距今6000年)虽无法确定是否为人工栽培,但为早期茶树利用提供了线索。

3. 从药用到饮用的转变

西汉时期,茶叶从药用逐渐转为饮品。王褒《僮约》记载“烹荼尽具”,表明巴蜀地区已有茶叶买卖和烹饮习俗。三国时期《广雅》记载茶叶与米膏混合制成茶饼,作为药膳食用。

二、发展阶段的演变与特征

1. 唐代:茶文化的轴心时代

唐代是茶文化全面形成的时期。陆羽《茶经》系统总结制茶、品饮技艺,提出“精行俭德”的茶道思想,奠定茶文化理论基础。煎茶法盛行,茶具以“南青北白”瓷器为主,茶诗、茶画等艺术形式兴起,如卢仝《七碗茶诗》将饮茶提升至精神境界。

2. 宋代:艺术化的巅峰

宋代以点茶法为核心,衍生出斗茶、茶百戏等技艺。宋徽宗《大观茶论》详述制茶工艺,建盏黑釉茶具因衬托茶沫白色而流行。茶文化渗透至社会各阶层,刘松年《撵茶图》等画作描绘了市井斗茶盛况。

3. 明代:自然与平民化转向

朱元璋罢造龙团改散茶,推动炒青散茶和撮泡法普及,饮茶更趋简便。紫砂壶兴起,文人雅士追求自然意境,茶会与山水结合,如文徵明《惠山茶会图》展现文人茶趣。

4. 清代至民国:世俗化与转型

茶馆文化兴盛,饮茶深入民间,六大茶类基本形成。蒙古奶茶、闽粤工夫茶等地域特色凸显,茶具材质多样化。近代因战乱茶业衰退,但茶文化仍融入民众生活。

5. 现代复兴与全球化

新中国成立后,茶产业科学化发展,茶艺表演、茶道研究兴起。茶文化融合健康理念,成为国际交流的文化符号,如日本茶道、英国下午茶均受中国影响。

三、文化内涵与社会功能

1. 哲学与精神追求

茶文化蕴含“天人合一”思想,唐代皎然提出“茶道”概念,宋代禅茶一味,明代文人以茶寄情山水,体现自然与道德的统一。

2. 经济与政治影响

茶马贸易推动边疆治理,宋代“以茶制边”,明清茶税成为财政支柱。茶叶出口通过丝绸之路影响全球,甚至引发波士顿倾茶事件等历史转折。

3. 艺术与生活美学

茶具(如唐代邢窑白瓷、宋代建盏、明代紫砂)不仅是实用器,更是艺术载体。茶诗、茶画、茶书(如《茶经》《大观茶论》)构成独特的文化体系。

四、研究意义与当代价值

1. 历史维度

茶文化是中华文明演进的缩影,反映了不同时期的生产技术、审美趣味和社会结构。

2. 文化认同与国际传播

茶文化促进民族融合,如游牧民族发展奶茶,并通过陆海丝绸之路影响日本、欧洲等地,成为中华文化输出的重要载体。

3. 现代教育与健康理念

高校将茶艺纳入劳动教育,弘扬传统文化的同时培养审美与修养。茶叶的保健功能与慢生活理念契合当代健康需求。

中国茶文化的发展史是一部从物质到精神、从本土到全球的文明史诗。其起源的多元性、演变的阶段性及内涵的丰富性,不仅塑造了中华民族的文化性格,更成为世界共享的精神遗产。未来,茶文化需在传承中创新,以适应当代社会的多元需求,继续发挥其文化纽带作用。