1. 程式化的叙事结构

传统戏曲的情节常遵循固定的程式化框架,如元杂剧的“四折一楔子”结构(四折对应起承转合,楔子为序幕),明清传奇则以数十出的长篇幅铺展复杂故事。这种结构既便于观众理解,又通过重复的叙事模式强化戏剧冲突的典型性。例如,《窦娥冤》通过四折的递进式矛盾展开,突出善恶对立与道德救赎的主题。

2. 虚实结合的表现手法

戏曲情节常通过虚拟性表演展现时空转换和事件发展,如以“一桌二椅”象征不同场景(如高山、公堂),或通过演员的肢体动作(如扬鞭代马、划桨代船)暗示情节推进。这种“写意”手法使情节跳脱物理限制,更注重情感表达。

3. 教化与传奇性并重

传统戏曲多取材历史故事、民间传说或神话,情节设计强调忠孝节义等传统道德观,如《琵琶记》的孝道主题。通过离奇巧合(如《牡丹亭》的生死之恋)增强戏剧张力,吸引观众情感共鸣。

4. 行当分工推动情节发展

生、旦、净、丑的行当体系决定了角色类型化的情节功能。例如,“生”常为正面主角,推动主线;“丑”以插科打诨调节节奏;“净”则以夸张表演强化冲突,形成情节的对比与平衡。

二、戏曲表演的四种艺术手段(唱、念、做、打)

1. 唱(声乐表达)

唱是戏曲的核心手段,通过声乐技巧(如咬字、归韵、润腔)塑造人物性格与情感。不同剧种的唱腔风格各异,如京剧的“西皮二黄”、秦腔的高亢激越。唱功需结合“气、声、字、情”四要素,如《牡丹亭》中杜丽娘的婉转唱段展现其内心幽怨。

2. 念(音乐性念白)

念白分为韵白(如昆曲的诗词化语言)和散白(如地方戏的方言对白),兼具节奏感与叙事性。例如,《西厢记》中张生的韵白彰显文人气质,而丑角的散白则诙谐通俗。念白需与唱腔衔接,形成“歌”与“说”的韵律统一。

3. 做(舞蹈化动作)

“做”涵盖手、眼、身、法、步的程式化动作,如“兰花指”“云手”等,通过夸张的肢体语言传达情绪。例如,《三岔口》中摸黑打斗的虚拟动作,配合身段展现紧张氛围。做功强调“形神兼备”,如《贵妃醉酒》中杨玉环的醉态身段兼具美感与叙事。

4. 打(武技与翻跌)

打分为“把子功”(兵器对打,如枪、剑)和“毯子功”(翻滚跌扑,如“抢背”“吊毛”),需兼具武术力度与舞蹈美感。例如,《长坂坡》中赵云的枪法展现武将英姿,而武丑的翻腾动作则突出喜剧效果。打戏常以节奏化的程式编排强化戏剧冲突。

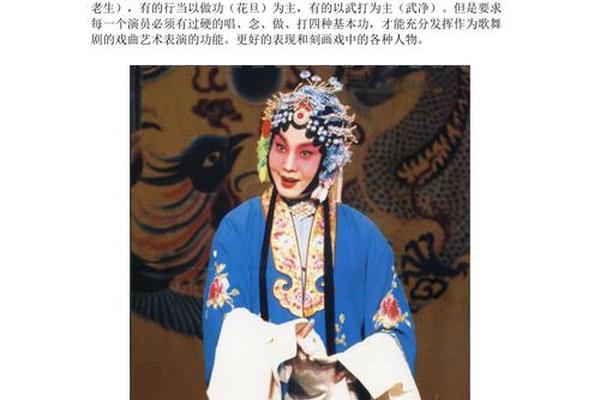

传统戏曲通过程式化与虚拟织的情节设计,结合“四功”的艺术手段,构建了独特的戏剧美学。唱念做打不仅是技术性表演,更是情感与叙事的载体,体现了戏曲“以歌舞演故事”的本质。这一体系既传承了民族文化基因,也为现代戏剧创新提供了丰富资源。