中国礼乐文化的萌芽可追溯至上古时期的祭祀活动。考古发现显示,距今五千年前的良渚文化中已出现以玉琮、玉璧为核心的祭祀礼仪体系,体现了原始社会“事神致福”的宗教需求。至夏商时期,礼制逐渐脱离原始巫术形态,《尚书》记载夏禹“声为律,身为度”,商汤“肇修人纪”,表明礼乐开始承载社会治理功能。殷墟出土的甲骨文与青铜礼器证实,商代已形成以“尊神”为核心的礼仪系统,但此时的礼制仍带有浓厚的神权政治色彩。

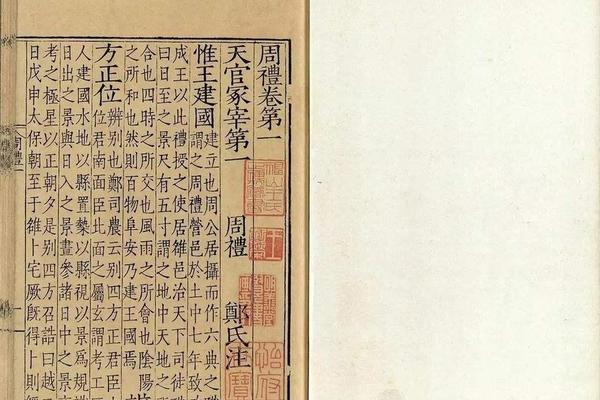

周代是礼乐文明体系化的重要转折点。周公旦在平定三监之乱后,于洛阳成周城“制礼作乐”,将夏商礼仪提炼为“郁郁乎文哉”的典章制度。《周礼》记载的“吉凶军宾嘉”五礼体系,覆盖祭祀、丧葬、军事、外交、庆典等社会活动,通过“礼辨异,乐统同”的辩证关系,构建起“尊尊亲亲”的宗法秩序。例如乡饮酒礼中,通过座次安排与音乐演奏的差异,直观展现“贵贱有等,长幼有差”的规范,使等级制度获得情感认同。

二、礼乐制度的体系化构建

在制度层面,周公创建的礼乐体系包含三个核心维度:其一是以血缘为纽带的宗法制,通过“大宗百世不迁,小宗五世则迁”的继承规则,确立周天子“天下共主”地位;其二是完备的职官系统,大司徒掌邦教,大司乐统乐政,形成“礼乐刑政”四位一体的治理模式;其三是贯穿生活的行为规范,《仪礼》十七篇详细规定了冠婚丧祭等礼仪流程,甚至对行礼时的视线角度、步伐节奏都有严格限定。

乐教系统的发展同样具有深刻政治意涵。周代设立的“大司乐”机构不仅负责保存六代乐舞,更将音乐教育纳入贵族培养体系。《诗经》中的《雅》《颂》篇章配合特定礼制演奏,如《清庙》用于祭祀文王,《鹿鸣》用于宴飨诸侯。这种“诗乐合一”的传统,使得“乐”成为灌输观念的情感载体。正如《乐记》所言:“乐者,通者也”,音乐通过旋律的“和同”作用,消解礼制差异带来的心理隔阂。

三、儒家对礼乐文化的哲学升华

春秋时期礼崩乐坏的社会现实,促使孔子对周礼进行创造性转化。他提出“克己复礼为仁”的命题,将外在礼仪内化为道德自觉,强调“人而不仁,如礼何”的价值根基。通过对《诗》《书》的整理诠释,儒家构建起“礼—仁—天道”的三重理论架构,使礼乐从制度规范升华为贯通天人的宇宙秩序。孟子进一步将“乐”与人性本善相连,认为“仁言不如仁声之入人深也”,凸显音乐陶冶心性的教化功能。

荀子则从社会学视角深化了礼乐理论。他在《礼论》中揭示“人生而有欲,欲而不得则争”的人性困境,指出礼乐通过“养人之欲,给人之求”实现社会资源的合理分配。这种“明分使群”的思想,为秦汉以后礼法合流的治理模式提供了理论准备。值得注意的是,儒家虽重视礼乐的情感基础,但始终强调“玉帛钟鼓”需服务于“成人伦,美教化”的终极目标,反对形式主义的异化。

四、礼乐文明的传承与当代价值

秦汉以降,礼乐文化经历了多次转型重构。董仲舒将阴阳五行学说注入礼制,创建“天人感应”的帝国礼仪;唐宋时期科举制度推动礼学下移,朱熹《家礼》使士庶通用礼仪成为可能;明清之际西方传教士将《周礼》译为拉丁文,引发欧洲启蒙思想家对“理性帝国”的想象。这些历史嬗变表明,礼乐文明始终保持着“常”与“变”的动态平衡。

在当代社会,礼乐文化的现代转化显现出多重可能性。考古学家通过复原曾侯乙编钟的铸造工艺与声学结构,为古代乐律研究提供实证支撑;人类学家在闽南“做醮”、晋南“社火”等民俗活动中,发现传统礼乐仪式对社区凝聚力的建构作用;教育学界则将《礼记·学记》的“不学操缦,不能安弦”理念融入通识教育,探索艺术修养与人格培育的互动关系。

总结与展望

纵观三千年发展历程,中国礼乐文化始终承担着“成人成己,通贯天人”的文化使命。从周公“土圭测景”确立时空秩序,到孔子“立于礼,成于乐”的人格理想,礼乐文明通过制度建构、哲学诠释与实践创新,塑造了中华民族特有的精神气质。当前研究需突破制度史与思想史的传统范式,更多关注礼乐实践者的身体经验与情感互动,如仪式中的感官调动、神圣空间的氛围营造等维度。未来可结合数字人文技术,构建礼乐文献数据库与虚拟仪式场景,使传统文化资源在数字时代焕发新生,为人类命运共同体构建提供东方智慧。