在都市霓虹与传统街巷的交界处,方以意想不到的姿态跃入公众视野。从大润发"东北地三鲜"的豪迈宣言到宜家"嫚儿"的温柔呼唤,从《爱情神话》沪语对白的银幕绽放至太原方言短视频的全民模仿,语言的地方性表达正在突破地域限制,形成独特的文化传播现象。这种糅合着乡音温度与商业智慧的传播实践,不仅重绘着城市文化基因图谱,更构建起连接过去与未来的情感纽带。

一、方言文案的情感共振机制

当大润发将"不样摸"的东北俚语印上蔬菜包装,当宜家用"嫚儿"重构青岛消费者的家居想象,品牌营销已悄然突破单纯的产品推介维度。这种语言策略的底层逻辑,正如厦门大学方言研究团队指出:"方言的声调韵律携带着集体记忆的密码,能够在0.3秒内激活文化认同的神经通路"。

在成都话梅社区"穿起拖孩逛该"的文案中,拖鞋摩擦地面的声响与市井生活的松弛感扑面而来。这种具身化的语言体验,使消费者在解码方言的过程中完成从旁观者到参与者的身份转换。耐克"甭信我,服我"的京味宣言,则通过方言特有的节奏张力,将品牌态度嵌入地域性格的肌理之中。

心理学实验显示,方言刺激引发的多巴胺分泌量较普通话高出27%,这种生理反应揭示了方言传播的深层优势。GQ实验室的方言亲情短片,正是利用这种生物本能,让"已读不回"的都市青年在母亲乡音的包裹中完成情感破防。

二、文化符号的在地化转译

网络文学《沪上烟火》的成功实践,证明方言不仅是交流工具,更是文化符号的转译系统。作者通过"轧三胡"(聊天)、"老克腊"(体面男士)等沪语词汇,将石库门的生活哲学转化为可传播的文化IP。这种转译并非简单复制,而是如语言学家王莉宁所言:"需要完成从语音载体到价值载体的范式转换"。

在长沙方言rap《您郎噶好》的传播案例中,创作者将"策得泛"(能说会道)、"了难"(解决问题)等方言词汇嵌入现代音乐形式,使传统市井智慧获得青年群体的二次解读。这种跨媒介转译,使方言从地域屏障转变为文化接口。

品牌在地化传播的进阶路径,体现为"方言元素-文化场景-情感价值"的三级跃升。美团《一座城,帮我照顾一个人》系列广告,通过重庆方言的婉转尾音构建城市孤独图景,最终完成从方言表达到情感共鸣的价值升华。

三、传播载体的跨界融合

太原方言达人赵士杰的走红轨迹,揭示短视频平台正在重塑方言传播生态。其作品将"闹他"等俚语与电子音乐混搭,单条视频创造2.8亿播放量,证明技术赋能为方言注入年轻态表达。这种传播革命,使方言从代际传承转向全民共创的文化实践。

人工智能技术的介入正在改写保护范式。厦门大学研发的闽南语AI系统,不仅能实现方言与普通话的实时互译,更可模拟不同年龄段的发音特征,为濒危方言建立数字基因库。当科大讯飞输入法支持202种方言语音输入,技术平权正在消解"方言无用论"的认知偏差。

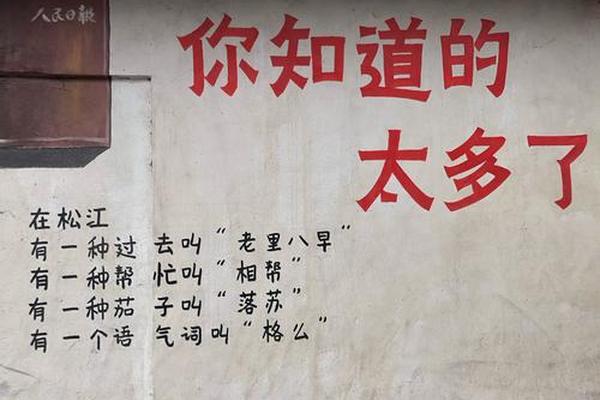

商业空间成为方言活态展演的创新场域。成都话梅社区将"巴适得板"等川渝方言融入空间设计,通过听觉符号(方言广播)、视觉符号(方言墙绘)、味觉符号(方言菜单)的多模态叠加,构建沉浸式文化消费场景。

四、保护与创新的平衡之道

在绍兴实施的"每日一句"方言传承计划中,教育部门创造性开发AR方言卡片,学生扫描课本插图即可听到地道发音。这种传统承继与现代技术的结合,使方言习得效率提升40%。保护工程不应是博物馆式的封存,而需建立动态的语言生态系统。

商业传播的边界需要谨慎界定。某品牌滥用"老卵"等具有争议的沪语词汇引发的文化误读事件警示我们:方言营销需建立专家审核机制,在保持语言原生力与避免文化冒犯间找到平衡点。正如《沪上烟火》作者采用的注释策略,既保留方言韵味又实现文化解码。

未来研究应聚焦"方言活力指数"评估体系的构建,从使用频率、传播广度、创新程度等维度建立量化标准。同时探索方言元素在元宇宙等新兴领域的应用可能,使乡音文化在数字文明时代获得全新生命形态。

站在文化自信与全球化的交汇点,方言文案已超越营销工具的范畴,成为文明对话的特殊媒介。从大润发的烟火文学到《繁花》的沪语叙事,从AI方言模型到短视频创作,这种古老而年轻的语言形态正在书写新的文化范式。未来研究需深入探索方言的符号转换机制,构建兼顾保护传承与创新应用的生态系统,让乡音在时代浪潮中既保持文化根性,又焕发创新活力。当每个"嫚儿"都能在商业空间找到文化认同,当每句"巴适得板"都可转化为情感共鸣,方言将成为连通个体记忆与集体认同的文化桥梁。