河南方言作为中原文化的重要载体,承载着深厚的历史记忆和文化基因,其文化内涵体现在以下几个方面:

1. 历史地位与语言传承

河南方言在历史上长期作为“官话”存在,先秦时期的“雅言”即以洛阳方言为基础,北宋定都开封后,“中原雅音”成为通用语。这种语言地位使其成为中华文化传播的重要工具,例如客家话的形成与中原移民南迁密切相关。河南方言中的古音保留较多,如郑州“祭城”的“祭”仍读作“炸”,体现了古汉语的语音特征。

2. 文学艺术与民俗表达

河南方言是地方戏曲、曲艺的核心载体。豫剧、曲剧、越调等剧种依赖方言的韵律和词汇塑造独特艺术风格,例如豫剧的“铿锵大气”与方言的乡土气息密不可分。民俗方面,婚俗中的“送好”(定亲)、“枣花馍”等词汇和习俗,既保留了古汉语的语义,又体现了中原农耕文化的特色。

3. 地名与生活智慧

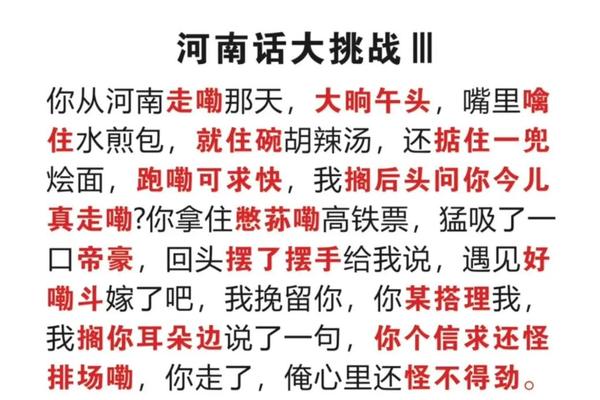

河南地名常反映地理特征和行业历史,如开封的“马市街”“书店街”源自古代商业分布,郑州的“祭城”源于商代封国,这些名称是语言与历史的活化石。方言中的生活智慧也融入日常,例如“噫”“中”“弄啥嘞”等口头禅,既简洁生动,又蕴含中原人直爽豁达的性格。

4. 移民与语言扩散

历史上的移民运动(如永嘉之乱、靖康之难)推动河南方言向南方传播,形成客家话、赣方言等分支。客家人的“宁卖祖宗田,不丢祖宗言”体现了对方言的坚守,也印证了河南方言的文化辐射力。

河南方言的传承策略

面对普通话普及和城市化对方言的冲击,需从政策、科技、教育、文化研究等多维度推动传承:

1. 政策支持与法律保障

2. 科技手段与资源留存

3. 教育与代际传承

4. 文化研究与产业结合

5. 社会参与与媒体传播

河南方言的传承需平衡“保护”与“发展”的关系:既要通过科技手段留存语言本体,也要激活其文化生命力。例如,通过豫剧的现代化改编(如融合流行音乐)扩大受众,或利用短视频传播方言段子,让古老语言在当代焕发新活力。正如语言学家王蒙所言,“方言是生活的韵味”,唯有多维度的活态保护,才能让河南方言真正成为中原文明的“有声基因库”。