在中国戏曲艺术的璀璨星河中,京剧如同明珠般闪耀着独特光芒。作为徽汉合流、昆秦交融的结晶,京剧自1790年徽班进京肇始,历经二百余年发展,形成了集唱念做打、服饰妆容、程式美学于一体的综合艺术体系。其舞台上的简笔画般符号——从脸谱的浓墨重彩到行当的形神兼备,不仅是视觉化的文化密码,更是中华文明精神内核的浓缩表达。

徽剧与汉调的融合构成了京剧的基因根基。据史料记载,安庆石牌镇作为"无石不成班"的发源地,曾涌现程长庚等开宗立派的大师,此地800余处戏台遗址印证着戏曲血脉的沸腾。1790年三庆班为乾隆祝寿的进京演出,开启了"四大徽班"(三庆、四喜、和春、春台)称雄京华的序幕,彼时扬州苏唱街梨园总局成为艺人切磋技艺的圣地,高朗亭以十六岁之龄塑造的旦角形象,已然展现出"雌软神情化境"的艺术高度。这种南北声腔的融汇创新,使得京剧在嘉庆年间便占据京城戏曲主导地位,《梦华琐簿》记载"戏庄演剧必徽班",昭示着新兴剧种的强势崛起。

二、程式化表演与视觉符号体系

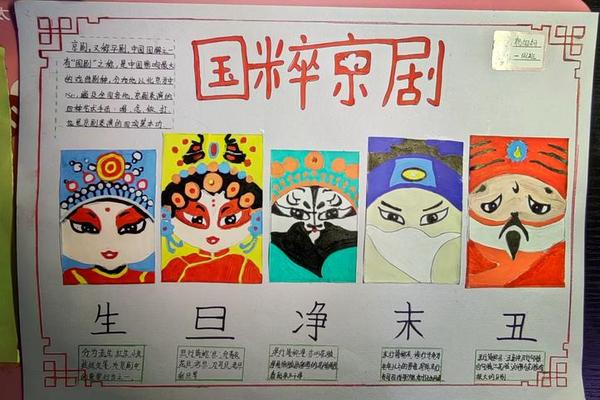

京剧艺术最显著的特征在于其高度程式化的表达方式。舞台上"逢动必舞,有声必歌"的表演范式,将生活动作提炼为写意化的艺术语言,如《四进士》中宋士杰的髯口功、《长坂坡》赵云的靠旗舞,皆是通过肢体韵律传递人物心绪。这种程式美学在简笔画般的视觉符号中达到巅峰:净行的脸谱以色彩构图直指灵魂,丑行的豆腐块脸暗藏机锋,生旦的俊扮则凸显气韵风流。

脸谱作为最具识别度的文化符号,其发展脉络可追溯至唐代驱傩仪式的"墨涂其面",宋代杂剧的"抹土搽灰"。元代壁画中粉红整脸与白眼圈丑角的并存,印证了早期脸谱的雏形,至明清时期形成"揉、勾、抹、破"四大技法体系。现代京剧脸谱通过红忠、黑刚、白奸、蓝勇的色彩密码,构建起跨越语言的角色识别系统,如关羽的丹凤赤面、曹操的冷白奸相,成为观众解读剧情的视觉辞典。

三、行当体制与角色塑造哲学

生旦净丑"四大行当的划分,体现着中国传统哲学"分门别类、各司其职"的思维智慧。老生沉郁顿挫的韵白、花脸雷霆万钧的炸音、花旦灵巧俏皮的京白,共同织就声腔艺术的经纬。这种专业分工不仅提升表演精度,更形成类型化创作范式——马连良在《空城计》中塑造的诸葛亮,将老生的庄重端方与军事家的睿智从容完美统一,恰是行当程式与个性塑造辩证统一的典范。

行当体系的动态发展见证着艺术生命的延续。梅兰芳突破青衣"抱肚子唱"的传统,创造载歌载舞的"梅派"新程式;裘盛戎革新铜锤花脸唱腔,使《姚期》等剧的人物塑造更具心理深度。这种"戴着镣铐跳舞"的创新,证明程式体系既是规范也是创造力的催化剂。

四、文化传承与现代转化路径

当代京剧面临传统与现代的双重挑战。非遗手工DIY脸谱活动的兴起,通过让青少年体验勾画窦尔墩蓝脸、关公红脸的过程,使静态符号转化为动态文化记忆。数字技术赋能下的全息《霸王别姬》、动漫版《三岔口》,则探索着古老艺术与现代审美的对话可能。北京京剧院"老带新"的传承模式,通过《杨门女将》等新编剧目,既保持"一棵菜"精神,又注入时代审美。

学术研究为传承提供理论支撑。王国维考证"涂面与面具并存"的起源说,任半塘强调"剧情需求决定化妆形式"的观点,为脸谱研究奠定基础。当前学界正从戏剧人类学角度,分析脸谱色彩与五行观念的关联,揭示其作为"民族文化DNA"的深层结构。

五、永恒的文化图腾

京剧文化简笔画般的符号体系,实为中华文明精神图谱的微缩呈现。从石牌古镇的戏台灯火到数字时代的创新演绎,这门艺术始终保持着"移步不换形"的生命力。未来的传承之路,需在坚守本体特征的前提下,通过教育普及、跨界融合、学术研究三维发力。建议建立"京剧基因库"数字化脸谱数据库,开发沉浸式戏曲体验项目,使勾栏瓦舍的艺术瑰宝,在新时代继续讲述属于东方的美学故事。正如程长庚纪念馆中陈列的戏服髯口,静默中仍可听见历史的回响,见证着传统文化的生生不息。