闽江穿城而过,在咸淡水交汇处孕育出一座千年古城。作为海上丝绸之路的重要起点,福州以兼容并蓄的姿态,将中原文明、海洋文化与本土传统熔铸成独特的闽都文化体系。这座城市的每一块石板都镌刻着历史的年轮,每一处坊巷都回响着文明的跫音。在全球化浪潮冲击地域文化的今天,深入解读闽都文化的基因图谱,不仅是对历史记忆的唤醒,更是为当代文化传承提供镜鉴。

历史长河中的文化坐标

福州建城史可追溯至公元前202年,闽越王无诸筑冶城为始。作为历代东南重镇,这里既是中原移民南迁的终点站,又是海洋文明向外辐射的出发点。宋元时期,福州港"百货随潮船入市"的盛况,在《马可·波罗游记》中留下鲜活见证。这种独特的地理位置,使闽都文化形成了"山魂海魄"的双重特质。

明清两代,三坊七巷走出林则徐、严复等影响中国近代史的关键人物,印证了德国汉学家卫礼贤的观察:"福州文脉如闽江暗流,表面平静却蕴含变革力量"。从船政学堂开启的近代化探索,到严复译介《天演论》的思想启蒙,闽都文化始终站在时代变革的潮头。

建筑空间的人文叙事

三坊七巷的"鱼骨状"街巷格局,完美演绎了《周礼·考工记》"前朝后市"的营城理念。马鞍墙的曲线隐喻海浪起伏,封火山墙的造型暗合太师椅轮廓,这些建筑语汇构成独特的空间诗学。台湾建筑学者李乾朗指出:"福州古厝是凝固的儒学教科书,天井对应'四水归堂'的秩序,厢房布局体现长幼尊卑的礼制观念。

在烟台山历史建筑群中,哥特式钟楼与闽式大宅比邻而立,罗马柱与马头墙相映成趣。这种建筑上的文化叠合,印证了英国建筑史家弗莱彻的"建筑之树"理论——不同文明在接触中既保持个性又相互滋养。当代建筑大师王澍在考察福州古建后感叹:"这些建筑不是死的历史标本,而是活的文化基因库。

非遗活态传承的现代转型

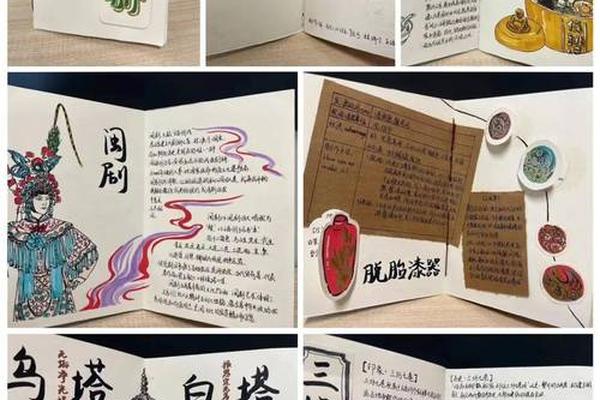

脱胎漆器"轻敲如磬、触手生温"的质感,记录着海上丝路的贸易传奇。这项肇始于南宋的技艺,在当代设计师手中焕发新生。清华美院教授林乐成团队将大漆艺术应用于现代家居,成功登陆米兰设计周,验证了日本民艺学家柳宗悦"传统工艺现代化"的理论构想。

闽剧的当代传承更具启示意义。福州闽剧院通过"戏曲进校园"工程培养年轻观众,运用全息技术重现《贻顺哥烛蒂》经典场景。这种创新实践暗合法国社会学家布尔迪厄的"文化再生产"理论,证明传统艺术可以通过符号转换获得新的生存空间。

海洋文明的当代回响

福州人的海洋基因深植文化肌理。郑和船队七下西洋的壮举,在长乐显应宫出土的船政文物中得到实证。这种开拓精神在数字经济时代转化为"数字福建"的建设动能,印证了美国人类学家玛格丽特·米德"后喻文化"的前瞻性判断——传统文化可以为现代创新提供灵感源泉。

在闽商群体中,"下南洋"的冒险精神与"爱拼敢赢"的创业理念深度融合。新加坡国立大学郑永年教授研究发现:福州籍侨商建立的跨国商业网络,完美复现了古代海上丝绸之路的贸易模式,证明文化基因具有超越时空的生命力。

站在闽江入海口回望,这座城市的文明密码既镌刻在镇海楼的砖石之间,也流淌在年轻创业者的代码里。当古厝的燕尾脊与CBD的玻璃幕墙构成天际线,我们看到的不是传统与现代的对立,而是文明传承的创造性转化。这种转化启示我们:文化自信的建立,需要从历史纵深中寻找智慧,在时代浪潮里重构价值。未来的文化研究,或许应该更多关注"数字人文"等跨学科方法,在虚拟与现实交织的新维度中,继续书写闽都文化的当代篇章。