中华诗词作为中华文化的精髓,承载着千年的智慧与情感,其解析不仅是对语言艺术的品鉴,更是对民族精神与哲学思想的深度挖掘。以下从哲学、美学、历史与现代传承等维度,结合经典诗词案例,解析其文化意蕴:

一、诗词中的哲学思想与人生智慧

1. 儒家入世与道家超脱的交融

李白《将进酒》以“天生我材必有用”彰显儒家积极进取的入世精神,又以“钟鼓馔玉何足贵”表达对功名的超然态度,体现了儒道互补的哲学观。苏轼《水调歌头》则通过“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”揭示自然与人生的辩证统一,既承认现实的缺憾,又以“千里共婵娟”寄托豁达情怀,暗合道家顺应天命的智慧。

2. 生命哲理的凝练表达

白居易《池上二绝》中“不解藏踪迹,浮萍一道开”以自然意象隐喻处世之道,强调隐逸与自省的智慧;辛弃疾“春风不染白髭须”则借物抒怀,道出时光流逝与生命本质的永恒追问。

二、诗词的美学价值与文化意象

1. 含蓄与显隐的审美范式

中国诗词推崇“言有尽而意无穷”,如李商隐《无题》以朦胧意象传递复杂情感,而李清照“寻寻觅觅,冷冷清清”通过叠字营造意境,展现婉约派的含蓄之美。与之相对的“显豁”风格,如白居易《长恨歌》以叙事直陈历史悲剧,形成史诗般的感染力。

2. 自然意象的文化象征

梅、竹、月等意象被赋予人格化寓意。吴文英“冰骨清寒瘦一枝”以梅喻高洁,柳永“杨柳岸晓风残月”借景抒离愁,均体现“天人合一”的审美传统。毛泽东《沁园春·雪》更将“山舞银蛇,原驰蜡象”的自然景观升华为革命豪情的象征。

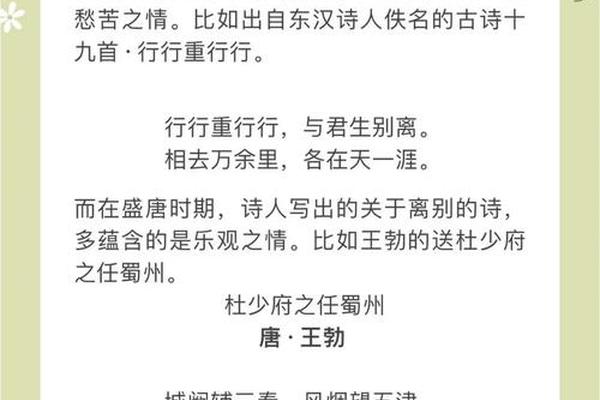

三、诗词的历史承载与时代精神

1. 时代变迁的镜像记录

《诗经·国风》反映先秦民间疾苦,杜甫“朱门酒肉臭,路有冻死骨”直击盛唐危机,陆游“王师北定中原日”寄托家国忧思,诗词成为历史叙事的另类载体。近现代毛泽东诗词如“数风流人物,还看今朝”,则以磅礴气势重构历史评价标准,彰显革命理想。

2. 民族精神的凝聚与传承

边塞诗(如王昌龄“不破楼兰终不还”)展现尚武精神,田园诗(如陶渊明“采菊东篱下”)传递隐逸文化,而文天祥“人生自古谁无死”则塑造了士大夫的气节典范。这些作品共同构建了中华文化的价值内核。

四、现代传承与文化创新

1. 学术研究与教育普及

叶嘉莹以“书生志意托讴吟”为志,通过比较文学视角阐释古典诗词,推动其国际化传播;康震则将古诗词融入现代生活,通过《中国诗词大会》等媒介激活传统。

2. 创作与传播形式的革新

当代诗词与音乐、影视跨界融合,如流行歌曲化用《水调歌头》旋律,短视频平台发起“唐诗三百首”挑战,使古典诗词以更年轻化的姿态进入大众视野。

中华诗词不仅是语言艺术的巅峰,更是民族精神的基因库。从“诗言志”到“词抒情”,从“含蓄蕴藉”到“显豁直陈”,诗词解析需穿透文字表象,挖掘其背后的哲学思辨、美学追求与历史使命。正如叶嘉莹所言:“诗词是活在时间深度里的精神火光”,唯有深入解读、创新传承,方能令其在当代继续焕发光彩。