中华文化将修身视为立世之本,《周易》开篇即言“天行健,君子以自强不息”,将天道运行与人格完善相贯通。这种思想在《孟子》中得到进一步阐释:“仰不愧于天,俯不怍于人”,强调内外兼修的道德境界。北宋大儒朱熹曾言:“格物致知,诚意正心”,将修身过程分解为认知提升与心性淬炼的双重维度。

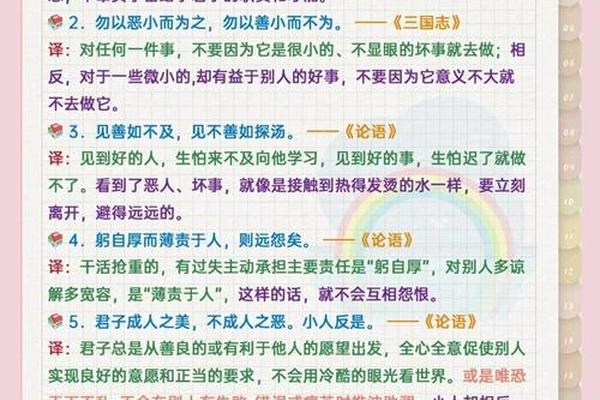

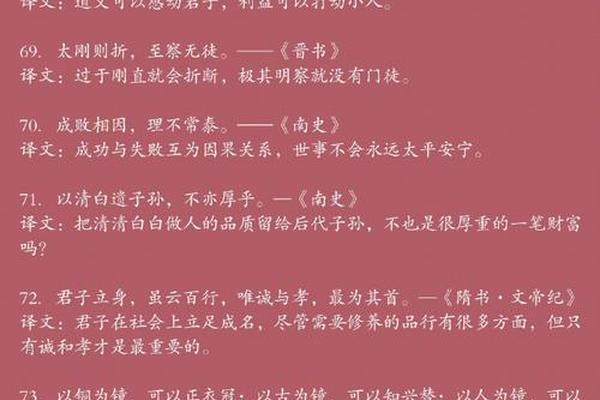

孔子的“君子务本,本立而道生”揭示了修身与治世的递进关系。明代王阳明在此基础上提出“知行合一”理论,认为心性修养必须与实践结合。这种道德哲学在当代仍具启示价值,如现代管理学中的“领导力本质即品格力”观点,恰与“君子藏器于身,待时而动”的古训形成跨时空呼应。

二、处世智慧:中庸之道的辩证平衡

《论语》中“己所不欲,勿施于人”的黄金法则,构建了中华的普世价值基础。这种推己及人的处世观,在《庄子》“君子之交淡若水”的论述中得到美学升华。清代思想家戴震曾评析:“儒家之仁,道家之真,皆在人际交往中见真章”,点明了不同学派在处世哲学上的殊途同归。

《周易》的“穷则变,变则通,通则久”展现了动态平衡的智慧。宋代苏洵在《权书》中将其发展为“知进退存亡而不失其正”的实践策略。这种智慧在现代危机管理中表现为“居安思危”的预警机制,恰如《左传》“居安思危,思则有备”的千年警示。

三、治学精神:知行合一的求知传统

荀子“不积跬步,无以至千里”的治学观,构建了中华文化的渐进认知体系。朱熹将这种精神具象化为“读书三到法”,强调心、眼、口的协同作用。清据学派代表戴震提出“由字通词,由词通道”的考证方法,与“玉不琢,不成器”的古训形成方法论层面的对话。

《论语》“学而不思则罔”与王夫之“学思相资以为功”的辩证关系,在当代教育领域衍生出批判性思维培养理论。钱钟书在《管锥编》中运用“人一能之,己百之”的研读方法,创造了跨文化阐释的学术范式,印证了传统治学精神的现代转化。

四、治国理念:民本思想的传承演变

孟子“民为贵,社稷次之”的民本思想,奠定了中国政治哲学的基础脉络。这种思想在唐代柳宗元《封建论》中发展为“吏为民役”的行政理念,与“水能载舟,亦能覆舟”的治国警句形成思想共振。黄宗羲在《明夷待访录》中提出的“天下为主,君为客”论说,更是将民本思想推向新的理论高度。

《尚书》“天听自我民听”的天人感应观,在当代社会治理中转化为“以人民为中心”的发展理念。费孝通在《乡土中国》中分析的“差序格局”,与“老吾老以及人之老”的传统形成社会学层面的对话,揭示了传统治国智慧在现代社会结构中的延续。

五、自然之道:天人合一的生态哲学

《周易》“与天地合其德”的命题,构建了中华文明独特的生态观。董仲舒在《春秋繁露》中提出“天人感应”学说,虽带有神秘色彩,却暗含生态平衡的朴素认知。这种思想在张载“民胞物与”的论述中得到升华,形成“仁者与天地万物为一体”的生态。

庄子的“天地与我并生”命题,在当代生态哲学中焕发新机。英国学者李约瑟将其视为“有机自然观”的东方典范,与深层生态学的“生态自我”理论形成跨文明对话。这种智慧对应对气候变化具有启示价值,正如《道德经》“人法地,地法天”的循环论提示的可持续发展路径。

国学精髓的现代性转化

从“自强不息”的个人修养到“天人合一”的生态智慧,国学名句构筑了中华文明的价值坐标系。钱穆指出这些经典“如同时空隧道,连接着过去与未来”。在全球化语境下,我们既要警惕文化复古主义的陷阱,也要避免简单化的文化割裂。建议未来研究可着重于:国学核心概念的多语种转译机制、传统智慧与人工智能的对话可能、经典文本的数字化阐释新范式。让千年智慧在当代焕发新机,正是文化传承与创新的应有之义。