中国大地上流传着千百种传统手工艺,从苏绣的细腻针脚到景德镇陶瓷的温润釉色,从皮影戏的灵动剪影到壮锦织造的繁复经纬,这些技艺不仅是匠人智慧的结晶,更是中华文明绵延五千年的活态见证。在工业化浪潮席卷全球的今天,如何让这些承载民族记忆的非遗手艺焕发新生,已成为关乎文化传承的重要命题。本文将从多维视角探索传统手工艺的学习路径,为非遗传承架设现实桥梁。

官方体系寻传承

国家层面的非遗保护体系为手工艺学习提供了权威渠道。各地文化部门建立的非遗保护中心(如中国非物质文化遗产保护中心)不仅承担着普查登记、名录申报等职能,更通过定期举办的传承人研修班,搭建起师徒授受的桥梁。以广西2024年壮锦技艺培训班为例,该项目由自治区妇联牵头,不仅免除学员的食宿费用,还提供就业岗位推荐和创业资金扶持,形成"培训-就业-创业"的完整链条。

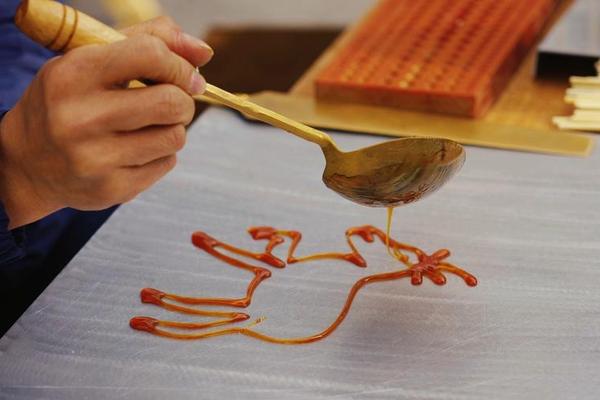

在基层实践中,文化馆系统扮演着重要角色。成都漆器工艺厂作为首批国家级非遗单位,将生产车间改造为教学空间,游客可在此观摩"三雕一刻"绝技,还能选择螺钿漆筷制作等体验课程。这种"活态传承"模式既保持了技艺原真性,又通过市场化运作实现造血功能,数据显示其年度接待研学群体超3万人次。

院校教育育新苗

高等教育体系正成为非遗传承的新阵地。2024-2025年度中国非遗传承人研修计划[[16][19]]覆盖130所院校,同济大学设立传统营造技艺专业,东华大学开设纺织非遗创新课程,形成从技工学校到"双一流"高校的立体培养网络。值得关注的是南京旅游职业学院等职业院校,将非遗技艺与文旅产业深度嫁接,学生在学习竹编、陶艺等传统技艺的还需掌握新媒体营销、文创设计等现代技能。

社会教育机构也在探索创新路径。"手艺力"教育项目联合40余位非遗传承人,开发出涵盖木作、印染、金属工艺的模块化课程体系。其独创的"非遗一小时"教学法,将复杂技艺分解为可量化操作步骤,使零基础学员能在短期内完成竹编收纳篮等实用作品,这种降维传播方式显著提升了非遗的公众参与度。

数字平台拓边界

在虚拟与现实交织的时代,非遗传承迎来数字化转型机遇。中国非物质文化遗产数字博物馆[[9][13]]收录3610项国家级项目,其三维动态展示技术可清晰呈现景泰蓝点蓝工艺的72道工序。更值得称道的是非遗学网构建的学术资源共享平台,汇集冯骥才等学者的研究文献,为研习者提供理论支撑。

移动应用开发开辟了碎片化学习空间。"非遗大百科"APP采用游戏化设计,用户通过完成蜀绣针法拼图等任务获取学习积分。抖音非遗话题播放量突破200亿次,年轻用户自发上传的紫砂壶制作短视频,既传播了传统技艺,又催生出"直播带徒"等新型传承方式。

地域生态显特色

地域性非遗集群的形成强化了技艺传承的在地性特征。道明竹艺村聚集百余位竹编艺人,形成从原材料加工到创意设计的完整产业链,其开发的竹丝扣瓷茶具将传统工艺与现代美学完美融合,斩获德国红点设计大奖。苏州吴中区建立的苏绣小镇,不仅设有大师工作室,更配套建设纹样数据库和版权交易中心,2024年接待刺绣体验游客达12万人次。

少数民族地区探索出独特的传承模式。黔东南苗绣工坊推行"妈妈制造"计划,让留守妇女在照顾家庭的同时掌握刺绣技艺,既解决传承断层问题,又实现人均年增收1.2万元。这种将非遗保护与乡村振兴相结合的模式,在云南扎染、蒙古族马具制作等领域得到成功复制。

站在新的历史节点,非遗手工艺的传承已突破单一师徒相授的传统模式,形成官方保护、院校教育、数字传播、生态保育等多维并举的格局。未来需要着重破解三大课题:如何建立传统工艺的现代评价体系?怎样平衡技艺保护与创新发展?能否构建国际化的非遗话语体系?这些问题的解答,将决定传统手工艺在数字文明时代的命运轨迹。唯有让非遗传承融入当代生活,方能使这些文化基因真正活起来、传下去。