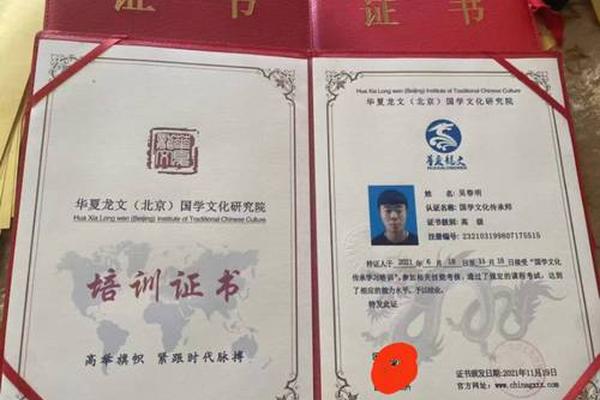

国学文化传承师与国学教师资格证是当下文化复兴背景下应运而生的专业认证体系。前者聚焦于中华传统文化的系统性研究与传承,涵盖哲学、历史、文学、艺术等领域,旨在培养能将国学智慧融入现代社会生活的专业人才;后者则侧重于国学教育能力的标准化认证,为从事国学教学、课程开发及文化推广的从业者提供资质背书。两者共同构成传统文化传承的“双翼”,既强调学术深度,又注重实践应用。

从社会价值来看,国学文化传承师通过经典解读、技艺传授和文化活动策划,成为连接古代智慧与现代生活的桥梁。例如,网页指出,持有该证书的从业者可参与国际文化交流,推动文化多样性发展;而网页则强调,国学教师资格证是教育部直属机构颁发的权威证明,其持证者在学校、教育机构中具有更强的教学竞争力。

二、认证体系与报考要求

国学文化传承师证书分为初级、中级、高级三个等级。初级证书要求报考者年满18周岁,具备初中及以上学历,并对传统文化有基础认知(网页)。中级需满足学历提升(如中专及以上)或持有初级证书(网页),高级则需大专学历或相关领域从业经验(网页)。值得注意的是,部分机构对“经验”的要求较为灵活,无经验者可通过系统学习进入行业(网页)。

国学教师资格证的认证体系则更强调教育专业性。根据网页,报考者需具备中文、历史等专业本科及以上学历,或通过教育部认可的培训课程。其考核不仅包括国学经典知识,还需掌握现代教育心理学和课程设计方法,体现“传统与现代融合”的特色。例如,中央电教馆颁发的证书要求考生通过笔试与面试双重考核(网页),确保理论与实践能力兼备。

三、考核内容与形式

国学文化传承师的考试以线上机考为主,内容涵盖国学经典解析(如四书五经)、历史文化脉络、传统礼仪习俗等。题型多为选择题、判断题,满分100分,60分及格(网页)。例如,网页提到,初级考试包含100道客观题,重点考察《论语》《道德经》等典籍的核心思想;高级考试则增加案例分析,要求考生设计传统文化推广方案(网页)。

国学教师资格证的考核更为多元。网页详细说明,其笔试部分涉及国学经典深度解读(如宋明理学与当代价值观的关联),而面试需模拟课堂教学,展示将《诗经》赏析融入语文课程的能力。部分认证机构要求提交教学实践报告,如组织国学夏令营或社区讲座(网页),凸显“以用促学”的导向。

四、职业前景与社会需求

随着“文化自信”战略的推进,两类证书的就业空间持续扩大。国学文化传承师可任职于博物馆、非遗保护中心、文旅项目策划公司,或成为自媒体博主,通过短视频普及传统技艺(网页)。网页数据显示,2025年相关岗位需求增长率预计达23%,尤其在二线城市的文化产业园中,既懂国学又擅运营的复合型人才稀缺。

国学教师资格证持有者的职业路径则更聚焦教育领域。中小学国学课程教师、高校传统文化研究中心研究员、国际学校中文教师等岗位需求旺盛。网页提到,持证者还可参与海外孔子学院项目,成为跨文化传播的使者。值得注意的是,部分教育机构将证书与职称晋升挂钩,如网页指出,持证教师在评聘中可获额外加分。

五、争议与挑战

尽管两类证书的社会认可度逐步提升,但仍存在争议。一方面,认证机构分散导致标准不统一。例如,国学文化传承师证书既有事业单位颁发(网页),也有行业协会认证(网页),其含金量差异较大;部分培训机构夸大证书效用,忽视实际能力培养(网页)。如何平衡传统文化的“原汁原味”与现代表达,仍是从业者面临的核心挑战。

学界建议,未来应建立国家级认证平台,统一考核标准(网页)。加强校企合作,例如与文旅企业联合开发实践基地,让证书持有者直接参与非遗数字化、国学IP开发等项目(网页),推动认证体系从“纸上背书”向“能力认证”转型。

国学文化传承师与教师资格证的兴起,既是传统文化复兴的标志,也是职业教育体系完善的体现。两者通过标准化认证,为国学领域从业者提供了清晰的职业发展路径,同时助力解决文化传承中“人才断层”问题。行业仍需在标准统一、实践赋能、国际传播等方面深化探索。建议政策层面加大扶持力度,例如将国学课程纳入师范生必修课,或设立专项基金支持乡村国学教育;学术层面则需加强跨学科研究,例如利用AI技术开发国学知识图谱,为文化传承注入科技动能。唯有如此,传统文化才能在当代真正“活起来”“传下去”。