在华夏文明的浩瀚长河中,书信始终是承载情感与智慧的重要载体。从西周"结绳记事"的原始通信,到魏晋时期"月仪"书仪的诞生,再到唐宋文人信笺上的水墨丹青,尺素寸心间不仅流淌着东方礼仪的典雅韵致,更凝结着书画同源的审美追求。那些泛黄的信笺上,既有颜真卿《祭侄文稿》般的悲怆笔意,也可见张大千绘制笺纸时的文人意趣,在墨香与彩绘的交织中构建起独特的文化场域。

一、礼仪规范与美学建构

中国传统书信自诞生之初便与礼制深度交融。西周时期的"结绳记事"虽属实物信件,却已形成"左主右客"的方位礼仪,这种空间秩序后来演变为书信中的尊卑格式。魏晋时期索靖《月仪》确立的书信模板中,"提称语"系统犹如精密齿轮:对父母用"膝下"以示孺慕,致师长书"函丈"表达师道尊严,这种语言符号的编码体系,使得尺牍往来成为社会关系的镜像投射。

信笺艺术的发展将实用文书升华为审美对象。宋代"梅花笺"以暗纹勾勒枝干,明代十竹斋水印笺谱运用饾版技术呈现水墨氤氲,至民国时期鲁迅设计的"松石墨戏笺",在方寸之间构建起微型山水。张大千曾专程赴安徽定制罗纹宣,在笺纸边栏手绘敦煌藻井纹样,这种将实用信纸转化为艺术载体的行为,使书信成为流动的美术馆。台北故宫藏《快雪时晴帖》中,王羲之信札与历代藏家的题跋共同构成跨越千年的艺术对话。

二、书画同源的笔墨意境

书法在书信中的呈现远超文字记录功能。赵孟頫《与中峰明本尺牍》中,行书笔势如"行云流水,初无定质",墨色枯润变化暗合心境起伏。董其昌信札常出现"飞白"笔法,看似漫不经心的枯笔实则精心经营,这种"无意于佳乃佳"的创作理念,将日常通信升华为艺术实践。清代金石学家吴大澂致友人信中,篆隶笔意与考据文字相映成趣,展现出学术与艺术的完美融合。

信笺绘画往往承载着隐喻象征系统。郑板桥在扬州画派信笺上描绘墨竹,既是对"不可居无竹"文人理想的图像化表达,又以竹节隐喻气节。齐白石为梅兰芳特制"牵牛花笺",花朵朝向随信文情感变化而调整,这种视觉修辞手法,使图文形成互文关系。现代学者发现,徐志摩致陆小曼书信中的紫藤纹样,其缠绕姿态恰与文字中的缠绵情思形成视觉同构。

三、情感传递的时空美学

传统书信创造了独特的时空感知范式。杜甫"家书抵万金"的焦虑,宋之问"近乡情更怯"的忐忑,这些情感张力源自书信传递的延迟性。明代归有光《项脊轩志》手稿中的涂改痕迹,清晰展现情感酝酿过程,这种"未完成的美学"与电子邮件的即时性形成鲜明对比。考古发现的云梦秦简家书,虽因战乱未能送达,但两千年前的墨迹仍能让人触摸到士卒的体温。

书信载体本身成为情感存储器。曾国藩家书使用特制"八行笺",每页固定16列328字,这种形式规范反而激发出更丰沛的情感表达。现代光谱分析显示,李清照《金石录后序》信笺的纸张纤维中残留着茉莉香粉,物质性与文本性共同构建起多维情感空间。日本正仓院藏唐代尺牍使用紫檀木匣封装,开匣时散发的沉香与文字共同作用于收信人的感官体验。

四、当代传承的创新路径

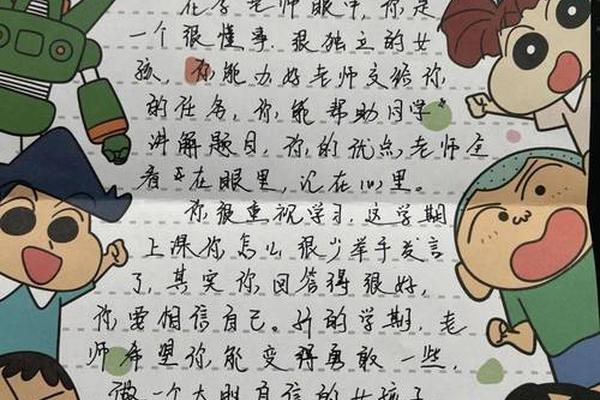

数字化时代为书信文化注入新活力。湖北教师韦莉坚持手写十万字回信,其信笺设计融入儿童简笔画元素,这种教育实践让传统文化在校园生根。故宫博物院开发的AR信笺,扫描后可见动态的《千里江山图》,实现了传统美学与数字技术的跨时空对话。苏州博物馆推出的"文徵明信札盲盒",每封信件附带书法临摹帖,将文化消费转化为深度体验。

学术研究揭示出更多传承可能性。中国人民大学家书博物馆建立"情感笔迹数据库",通过笔压分析解读情感强度变化。浙江大学团队利用AI解析《颜氏家训》的书写节奏,发现顿笔频率与道德训诫强度存在正相关。这些跨学科研究为非物质文化遗产保护提供了新范式,使千年书信文化在当代焕发新生。

当我们重新审视那些穿越时空的书信遗产,不仅是在回望"鸿雁传书"的古典浪漫,更是在解码中华文明的情感基因。从甲骨卜辞到电子邮件,载体形式虽不断嬗变,但尺素传情的文化内核始终未改。未来研究可深入探讨书法神经网络生成、信笺材料学等交叉领域,让传统书信文化在守护与创新中永续传承。正如那枚沉睡两千年的云梦秦简家书,虽未抵达目的地,却在时光长河中完成了更宏大的文化使命。