中国传统文化艺术的千年回响:多维视角下的鉴赏与传承

中国传统文化艺术是中华民族五千年文明积淀的璀璨结晶,它既承载着历史的厚重,又映射着审美的智慧。从商周青铜器的庄严肃穆到宋元山水的空灵意境,从敦煌壁画的绚丽多彩到昆曲唱腔的婉转悠扬,这些艺术形式不仅是技艺的展现,更是哲学思想、社会与民族精神的凝练。在全球文化交融的今天,如何深入鉴赏中国传统艺术的多维价值,并在传承中实现创新,已成为文化研究的重要命题。本文将从历史脉络、哲学意蕴、门类特征、鉴赏方法及当代传承五个维度,探讨中国传统艺术的精神内核与实践路径。

一、历史脉络:艺术与文明的共生

中国艺术的发展始终与文明进程紧密交织。远古时期的彩陶与岩画,如河姆渡文化的几何纹饰,展现了先民对自然力的原始崇拜;商周青铜器的饕餮纹与云雷纹,则通过象征性图案传递权力与神性的统一。至秦汉时期,兵马俑的写实雕塑与汉代画像石的叙事性构图,标志着艺术从祭祀功能向人文表达的转向。唐代艺术在开放包容的社会氛围中,形成了以敦煌壁画为代表的多民族融合风格,其色彩之瑰丽、线条之流畅,至今令人惊叹。

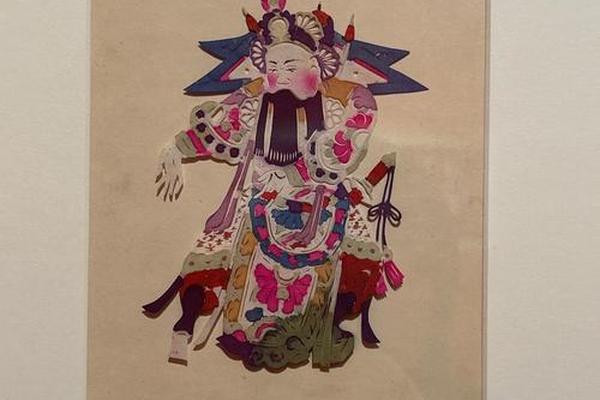

宋元以降,文人艺术的兴起推动了中国艺术的精神升华。苏轼“论画以形似,见与儿童邻”的理念,将绘画从形似提升至意境的高度;元代黄公望的《富春山居图》以散点透视与留白技法,构建出“可行、可望、可游、可居”的山水理想。明清时期,市民文化的繁荣催生了戏曲、版画等大众艺术形式,如《牡丹亭》的细腻唱词与桃花坞年画的世俗趣味,体现了雅俗共赏的文化格局。

二、哲学意蕴:天人合一的审美境界

中国传统艺术始终贯穿着“天人合一”的哲学观。儒家“中和之美”在建筑艺术中体现为故宫的中轴对称布局,其空间序列的秩序感象征着礼制社会的结构;道家“虚实相生”的思想则凝聚于水墨画的留白技法中,如马远《寒江独钓图》以一叶扁舟与浩渺江水的对比,营造出“无画处皆成妙境”的哲学意境。

阴阳辩证思维更渗透于艺术创作的各个层面。书法中的“疾涩”用笔,既要求行笔迅捷如惊鸿,又需力透纸背如屋漏痕;戏曲表演的“程式化”动作,如京剧的“唱念做打”,通过虚实结合的手法,将日常生活提炼为象征性符号。这种对立统一的美学原则,使得中国艺术在有限的形式中蕴含无限意蕴。

三、门类特征:多元艺术的审美范式

书法艺术作为线条的舞蹈,其鉴赏需关注“筋、骨、血、肉”的有机统一。王羲之《兰亭序》的“永字八法”,通过提按顿挫的笔势变化,将汉字结构转化为生命力的迸发;而怀素草书的连绵笔意,则体现了道家“解衣磅礴”的自由精神。

陶瓷艺术的鉴赏需兼顾造型、釉色与纹饰三重维度。宋代汝窑的“雨过天青”釉色,以微妙色差诠释了文人审美中的含蓄之美;明清青花的缠枝莲纹,则通过连续图案的韵律感,实现了装饰性与象征性的平衡。当代陶艺家如朱乐耕,将传统青花技法与现代装置结合,展现了传统工艺的当代转化。

戏曲艺术的综合性特征使其成为“活态文化”的典范。昆曲《牡丹亭》的“水磨腔”唱法,通过声腔的抑扬顿挫传递人物心理;川剧变脸的“抹脸”“吹脸”技巧,则借助面具的瞬间切换强化戏剧冲突。这些艺术语言共同构建起“以歌舞演故事”的独特体系。

四、鉴赏方法:形神兼备的解读路径

传统艺术鉴赏强调“观物取象”与“澄怀味象”的结合。对绘画的解读需从“六法论”切入:谢赫提出的“气韵生动”要求观者超越形似,体悟画面流动的生命力;而“经营位置”则指向构图的空间逻辑,如范宽《溪山行旅图》通过主峰居中、溪流蜿蜒的布局,形成“高远”的视觉震撼。

物质性研究为鉴赏提供了新视角。通过科技检测手段,学者发现唐代壁画中青金石颜料的丝绸之路来源,揭示了艺术创作与跨文化交流的关联;对宣纸纤维结构的分析,则解释了水墨晕染效果的物理成因。这种跨学科方法打破了传统鉴赏的文本中心主义。

五、当代传承:传统与现代的对话

在全球化语境下,传统艺术的创新需平衡“本土性”与“世界性”。建筑师王澍设计的宁波博物馆,将瓦爿墙技艺与现代混凝土结构结合,实现了材料语言的历史对话;舞蹈家杨丽萍的《孔雀》运用多媒体技术,将傣族舞姿转化为视觉诗篇。这些实践表明,传统的生命力在于创造性转化。

数字化技术为传承开辟了新路径。故宫博物院通过VR技术复原《千里江山图》的三维空间,让观者“走入”画中;敦煌研究院的“数字敦煌”项目,利用高精度扫描永久保存壁画的色彩细节。这种技术赋能不仅保护了文化遗产,更拓展了艺术体验的维度。

在回望中走向未来

中国传统艺术既是历史的见证,也是未来的资源。其鉴赏不仅需要技法层面的解析,更需深入文化基因的解读——从青铜器的纹饰中读懂礼乐文明,在山水画的笔墨间感悟生命哲学。当前研究应加强跨学科协作,例如将艺术史研究与考古学、材料科学结合;同时注重活态传承,建立“生产性保护”机制,让传统工艺在现代生活中重获生机。唯有在守护文化根脉的基础上实现创新性发展,中国艺术才能真正走向世界,为人类文明贡献独特的东方智慧。