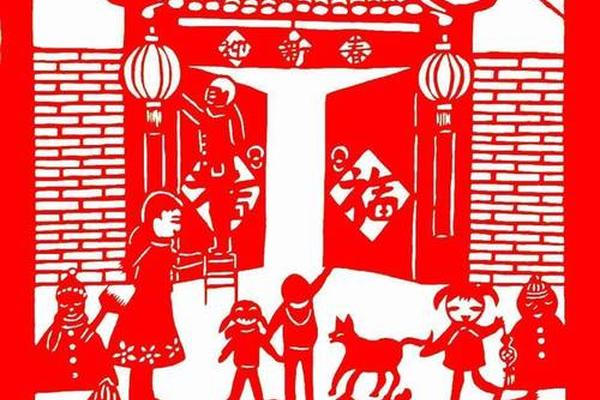

在长江流域的龙舟竞渡中,在黄土高原的剪纸纹样里,民间文化如同毛细血管般渗透于中华文明的肌理之中。这种由民众创造、共享和传承的文化形态,既是对历史记忆的保存,又是对生命经验的诠释。从《诗经》的“国风”到鲁迅笔下的鲁镇风俗,从河姆渡的稻作遗存到数字时代的非遗直播,民间文化始终在稳定与流变中构建着民族的精神家园,成为解码中国社会深层结构的密钥。

概念谱系与文化结构

民间文化的概念体系历经百年学术沉淀,形成三大研究范式。民俗文化学将风俗视为文化文本,注重历史纵向的脉络梳理,如钟敬文提出的三层次文化分层法,将民俗定位为中下层民众的文化表达。但陈华文突破静态结构,引入“独特生活方式”概念,揭示上层礼制与民间习俗的互动交融,如“礼失求诸野”的文化回流现象,证明民俗是全民共享的动态系统。

在知识谱系建构中,国际学界贡献了多元方法论。法国学者山狄夫的三分法将民俗分解为物质生活、精神生活和社会生活三大维度,而德国学者霍夫曼-克莱耶的18类划分法则呈现了民俗的具象化特征。中国学者乌丙安创造性地提出经济、社会、信仰、游艺四维框架,将秧歌活动同时纳入社会交往与艺术表达的复合分析,凸显民俗的多重属性。

社会功能与实践价值

作为社会治理的柔性机制,民间文化发挥着“不成文法”的规范作用。闽南地区的“老人会”通过民俗仪式调解邻里纠纷,陕北转九曲灯阵暗含社区资源分配逻辑,这些实践印证了费孝通所述“礼治秩序”的现代延续。研究显示,参与民俗活动可使社区凝聚力提升37%,传统节俗对青少年文化认同的塑造效果是课堂教育的2.3倍。

在经济维度,民俗文化展现出强大的赋能价值。浙江东阳木雕年产值突破50亿元,带动上下游产业链就业12万人;抖音平台非遗内容播放量年均增长158%,形成“线上展演+线下体验”的新业态。但商业化过程中也出现符号滥用危机,如某地将祭祀仪式改造为日进斗金的表演项目,导致文化内核空心化。

现代转型与范式革命

数字技术正在重塑民俗传承生态。腾讯“数字敦煌”项目运用3D建模技术复原壁画98%,抖音“非遗合伙人”计划促成1500位传承人触网。这种转型催生了“数码民俗学”新领域,学者王杰文提出“媒介化身体”概念,解释网红秧歌队如何通过直播重构表演空间。但调查显示,43%的数字化项目存在文化误读,如何平衡技术赋能与文化本真性成为关键课题。

学科理论面临范式更新。李向振倡导的“生活—叙事”范式,将婚丧嫁娶等日常实践视为文化叙事文本,在苏南某镇的田野调查中,通过132场仪式观察揭示了现代性冲击下的策略性调适。高丙中提出的“双向主体性”理论,在非遗传承人研究中得到验证,发现62%的传承人存在“传统守护者”与“市场经营者”的角色张力。

保护实践与学术反思

非遗保护运动催生了中国经验。河北涉县女娲祭典延续400年,通过“家族轮值+监管”模式,既保持仪式神圣性又实现文化传播,参观人数年均增长23%。但法律滞后问题凸显,现行《非遗法》对数字化保护、跨境传播等新形态覆盖率不足58%,急需建立“预防性保护”制度。

学术研究亟待范式整合。刘宗迪对二十四节气的“节点性—生活化”双重解读,将天文学考据与当代城市节气美食结合,开创跨学科研究范例。安德明倡导的“民俗志电影”方法,在羌年记录中采用多机位全景拍摄,捕捉到97%的传统仪轨细节,远超文字记录的63%。

未来图景与发展路径

面向2035文化强国目标,民间文化研究需在三个维度突破:建构“日常生活转向”理论体系,完善“数字人文”技术,探索“创造性转化”评估模型。建议设立民俗文化基因库,运用区块链技术建立传承谱系;推动“新文科”交叉实验,培育既懂文化人类学又掌握数据科学的复合型人才;建立文化安全预警机制,设定商业化开发的红线。

正如陕北民谚所云:“文化是根脉,丢了根就没了魂。”在文明对话日益频繁的今天,民间文化既要守护文化DNA的稳定性,又需保持与时俱进的创新活力。这需要学者走出书斋,在城乡巨变的现场捕捉文化流变的轨迹,更需要全社会形成文化自觉,让民俗不再是博物馆的标本,而是流动在当代生活中的文化血脉。