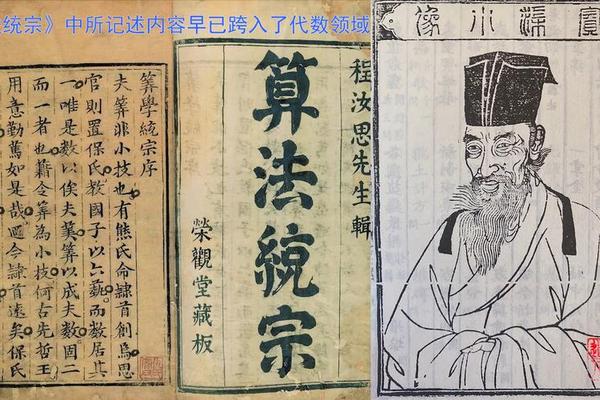

算珠轻响,拨动千年。作为中国古代“第五大发明”,珠算不仅是数字运算的工具,更是中华文明数理思维与哲学智慧的具象载体。从汉代徐岳《数术记遗》首次记载“珠算”概念,到北宋《清明上河图》中药铺柜台的十五档算盘,再到明代程大位《算法统宗》构建的完整算法体系,珠算文化贯穿了中国传统数学的发展历程。这项以木框竹珠为媒介的技艺,在商业贸易、天文历法、工程营造等领域创造了辉煌成就,更将五升十进制、位值制等数学思想深植于民族基因。2013年,联合国教科文组织将中国珠算列入人类非物质文化遗产名录,标志着这项古老智慧获得了世界文明的共同认可。

二、器物与算法的双重突破

算盘的设计凝聚着中国古代工匠的智慧结晶。其形制遵循“五升十进制”原理,上珠当五、下珠当一的构造,既符合手指拨珠的生理特性,又实现了复杂运算的简化。元代陶宗仪《南村辍耕录》中“算盘珠”的比喻,生动展现了算盘在民间的普及程度。而明代算盘的标准化发展,使得这种“有梁穿珠多档式”工具成为商业社会效率革命的推手——据《算法统宗》记载,熟练的账房先生日核千笔账目而不谬。

珠算算法体系的完善更彰显数学思维的飞跃。从“九归口诀”到“飞归算法”,从加减进退到高次方程求解,古人将抽象数学逻辑转化为可操作的指法规则。明代王文素《算学宝鉴》中,珠算已能解四次方程,这种将工具性能与数学理论深度融合的实践,比欧洲同类研究早了两百年。现代脑科学研究揭示,珠算训练能激活大脑双侧顶叶皮层,这种独特的神经可塑性机制,正是其教育价值的科学佐证。

三、文化符号的多元延伸

珠算早已突破计算工具的范畴,演变为深刻的文化符号。在民俗传统中,抓周仪式上的算盘寓意智慧传承;建筑装饰中的算盘纹样象征精打细算;成语“”“三下五除二”更将珠算语汇融入日常表达。北京东岳庙“毫厘不爽,乘除分明”的楹联,赋予算盘天道人伦的哲学内涵,使其成为社会价值评判的标尺。

这种文化渗透力在艺术领域尤为显著。宋代《货郎图》中的算盘记录市井百态,元代杂剧唱词“算盘里拨岁数”隐喻命运无常,清代象牙微雕算盘更将工艺美学推向极致。珠算博物馆收藏的4米长中药铺算盘,不仅见证商业史,其檀木包铜的工艺本身已是艺术品。文化的生命力正在于此——当计算功能消退,精神象征反而愈发鲜明。

四、教育传承的现代转型

珠心算的兴起为传统文化注入新活力。20世纪70年代“三算结合”教学实验发现,珠算训练能显著提升儿童的空间想象力和注意力分配能力。现代研究显示,经过系统训练的儿童,在数字记忆广度、计算速度等指标上较普通学生提升30%以上,这种优势可持续至成年。江苏南通开展的珠心算普及教育表明,27所实验校近2万名学生中,85%形成了“脑像图”思维模式,这种心智运算能力对STEM学科学习产生积极迁移。

但传承路径仍需创新突破。当前高职院校将珠算纳入财经专业课程,着重培养“数感”与实务能力;中国珠算心算协会推动的“鉴定-竞赛-研学”体系,则通过脑王PK赛等竞技形式激发青少年兴趣。不过近期珠心算赛事中出现的争议,暴露出标准制定与监管机制的不足,这提示我们:在追求竞技化的更需坚守教育本质。

五、文明互鉴的世界意义

珠算的跨文化传播见证着中华智慧的全球贡献。16世纪《算法统宗》东传日本,催生出“和算”流派;朝鲜半岛的“筹房算”与东南亚“土盘算法”,均可见珠算算法的深刻影响。美国数学史家李约瑟曾赞叹:“珠算将工具理性与实用美学完美结合,这种系统化的数学实践在人类文明中独一无二。”2013年申遗成功,标志着国际社会对珠算文化价值的重新认知——它不是博物馆里的化石,而是活态文明的智慧样本。

当代全球脑科学界正从全新视角解读珠算。德国马普研究所发现,珠心算高手在进行复杂运算时,右侧顶叶皮层激活强度是普通人的3倍,这种神经资源的特异性分配,为认知训练提供了新范式。而日本将珠心算应用于阿尔茨海默症干预,初步数据显示能延缓认知衰退速率达17%。这些跨学科探索,正在打开传统文化与现代科学对话的新窗口。

从木珠碰撞的清脆声响,到联合国非遗名录的庄严认定,珠算文化走过了从实用技艺到文明符号的升华之路。当前,珠算保护面临着双重挑战:既要修复历史断层中的文化记忆,又需在人工智能时代重构价值坐标。未来研究可深入探索珠心算的神经机制,建立标准化评估体系;教育实践需平衡竞技性与普惠性,防止商业异化;而文旅融合中的珠算主题研学、数字化博物馆建设,则为文化传播开辟新径。正如敦煌算经卷子上的墨迹跨越千年仍清晰可辨,珠算文化的生命力,终将在传统与现代的交响中续写新篇。