泥土在指尖流淌,火焰在窑炉中跳跃,陶瓷承载着人类文明最初的温度与智慧。当孩子们用稚嫩的手掌触碰陶泥,用画笔勾勒青花纹样,这份跨越千年的文化基因便在他们的创作中悄然苏醒。作为中国传统工艺的瑰宝,陶艺不仅蕴含着深厚的文化内涵,更成为当代儿童美育的重要载体。让8-12岁少年通过手抄报形式触摸陶艺文化,既是对传统技艺的传承,也是创造力与审美意识的启蒙之旅。

陶艺的千年传承与文化基因

中国制陶史可追溯至新石器时代的仰韶文化,彩陶器皿上的人面鱼纹已展现出先民对美的追求。商周时期原始瓷器的出现,唐宋三彩釉的绚丽,明清紫砂的雅致,每个朝代的陶瓷艺术都如同文化基因图谱上的标记。正如所述,"china"一词的双重语义,正是陶瓷文化融入民族血脉的明证。景德镇青花瓷的钴蓝色泽、宜兴紫砂壶的温润肌理,这些地域性陶瓷符号构成了中华文明特有的美学密码。

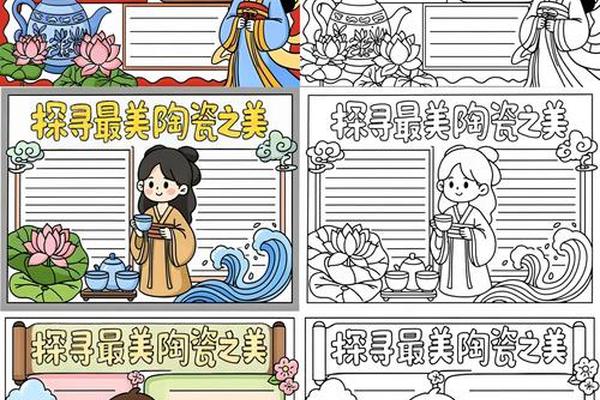

在儿童手抄报创作中,融入陶罐纹样的临摹、名窑地图的绘制,能够将抽象的历史具象化。提供的陶瓷发展史资料显示,汉代铅釉技术、唐代三彩工艺等关键节点,都可转化为手抄报中的时间轴或工艺流程图。通过将陶艺发展史解构为"泥与火的对话""釉色进化论"等趣味板块,能让孩子们在信息整合中构建起完整的文化认知框架。

陶艺技法的多样性与美学特征

传统陶艺技法如同打开艺术之门的钥匙。手捏成型法让泥团在指缝间幻化成碗碟,泥条盘筑法使陶器在层层叠加中获得生命,拉坯成型则考验着手眼协调的精准度。的教学计划显示,小学阶段可循序渐进掌握这五大基础技法,从启蒙阶段的简单捏塑到高年级的拉坯修坯,形成系统的技能进阶体系。手抄报中通过步骤分解图示配合文字说明,既能展现技法精髓,又可设置"小匠人笔记"板块记录创作心得。

釉彩艺术是陶艺美学的华彩篇章。釉下彩的青花素雅含蓄,需在1300℃高温中淬炼;釉上彩的粉彩明艳活泼,经二次低温烧制方显绚丽。详细解析的釉上彩与釉下彩工艺差异,可转化为手抄报中的对比图表。儿童在绘制青花纹样时,可借鉴"小狮子陶艺课"的经验,将动物纹样与几何图案结合,用丙烯颜料模拟釉色效果,在方寸之间体验传统装饰艺术的精髓。

陶艺手抄报的教育价值与实践

陶艺创作是立体化的思维体操。当孩子揉捏陶泥时,触觉刺激激活大脑神经元连接;设计器型时,空间想象力得到充分延展。的研究表明,陶艺活动能显著提升儿童的手眼协调能力,其作品中的不规则造型往往映射着独特的心理表征。手抄报制作过程中,将立体陶艺转化为平面表达,需要经历观察记录、特征提取、视觉转译三重思维跃迁,这种跨媒介创作能培养多维认知能力。

美育渗透在陶艺手抄报的每个细节。的校本课程案例显示,通过赏析古代陶俑、现代陶艺等不同风格作品,儿童能建立多元审美标准。在手抄报版式设计上,可参照的课程框架,设置"名窑瑰宝""童创空间""文化解码"等板块,运用撕纸拼贴模拟陶片质感,用晕染技法表现窑变效果,使传统文化与现代视觉语言产生对话。

儿童陶艺手抄报的设计策略

内容架构需要文化深度与童趣表达的平衡。低年级可采用"陶瓷王国漫游记"的故事主线,将拉坯机比喻为时间飞船,釉料比作魔法药水;高年级则可设置"陶瓷文化研究员"角色,开展纹样普查、工艺实验等探究任务。的亲子共创理念提示,可设计"陶艺密码破译"互动环节,如用黏土指纹解锁历史知识卡片,增强手抄报的参与性。

视觉呈现需兼顾信息密度与审美留白。建议的泥条盘筑步骤图解,可用连环画形式分格呈现,配合二维码链接制作视频。色彩管理方面,主色调可选用陶土赭、天青釉、火焰红等传统色系,局部点缀荧光笔提亮,如所述"用彩色泥浆绘画"的灵感,用立体颜料制造触觉层次。文字排版可模拟陶器造型,将文字区块设计成壶形、罐形,使内容与形式达成美学统一。

在这场跨越时空的文化对话中,陶艺手抄报犹如微型博物馆,将文明的密码转化为儿童可感知、可创造的艺术语言。当青花笔触遇见蜡笔涂鸦,当古老技艺碰撞数字媒介,传统工艺的传承便获得了新的表达维度。未来教育者可探索AR技术增强手抄报的交互性,扫描陶纹即可呈现三维文物影像;或建立校际陶艺手抄报云展厅,让文化传承突破物理边界。让每份手抄报都成为点燃文化自信的火种,这正是陶艺教育给予新时代美育的珍贵启示。