在中华文明的历史长河中,汉文化如同奔涌的长江黄河,既承袭了先秦诸子百家的思想精粹,又在两汉四百年间形成了独特的文化品格。这个以儒家为根基、兼容多元文明的体系,不仅塑造了古代中国的精神气质,更通过文字、制度、艺术等载体,将影响力辐射至整个东亚地区。从汉武帝时期"独尊儒术"的思想整合,到丝绸之路上的文明对话,汉文化始终保持着开放与创新的活力,其十大文化特色至今仍深刻影响着东方世界的文化基因。

一、儒家思想的正统化

汉文化最显著的特征在于儒家思想体系的确立与发展。董仲舒"天人感应"理论将先秦儒学改造为适应中央集权的意识形态,通过太学制度培养出"通经致用"的士大夫群体。这种思想体系并非简单的复古,而是融合了阴阳五行学说,构建起"三纲五常"的社会框架。班固在《白虎通义》中系统阐释的"三统说",更是将儒家与政治秩序紧密结合,形成"家国同构"的文化模型。

在实践层面,汉代儒生创造性地将礼制精神注入法律体系,开创了"春秋决狱"的司法传统。出土的《二年律令》竹简显示,汉律中关于孝道维护、尊卑秩序的规定,处处渗透着儒家。这种"儒法合流"的文化现象,使得抽象的道德规范转化为具体的制度设计,正如桓宽在《盐铁论》中所言:"礼者禁于将然之前,法者禁于已然之后。

二、汉字体系的成熟与普及

隶书的定型标志着汉字发展史上的关键转折。云梦睡虎地秦简向居延汉简的演变轨迹显示,汉字在汉代完成了从篆书到隶书的"隶变"过程,书写效率提升的字形结构趋于规范。许慎《说文解字》系统整理出540个部首,建立起汉字"六书"理论体系,这种文字学成就直到18世纪仍影响着东亚各国的文字研究。

汉字的应用范围在汉代得到空前扩展。尹湾汉墓出土的《神乌赋》证明民间已存在成熟的文学创作,居延汉简中的戍卒书信则显示文字教育向下层社会的渗透。特别值得关注的是《急就篇》这类识字教材的出现,通过"以类相从"的编排方式,将文字学习与生活常识相结合,开创了蒙学教育的新范式。

三、礼仪制度的系统建构

汉代礼仪制度呈现出"因俗而制礼"的鲜明特点。叔孙通定朝仪时"采古礼与秦仪杂就之"的做法,体现了对传统的选择性继承。从马王堆帛书《丧服图》到武威《王杖诏书令》,可见汉代通过具体仪轨来强化尊老、敬贤的社会价值观。这种制度设计不仅规范了社会行为,更塑造了"礼乐教化"的文化认同。

在民间层面,及笄、婚聘等生命礼仪的完善,使得儒家深度介入日常生活。临沂银雀山汉墓出土的《婚礼谒文》详细记载了"六礼"程序,而画像石中的宴饮场景则反映出礼仪活动与艺术审美的结合。这种"礼下庶人"的文化实践,构建起贯通社会各阶层的价值共识。

四、科技艺术的交融创新

汉代科技成就体现了实用理性与自然哲学的结合。张衡候风地动仪"牙机巧制"的背后,是浑天说宇宙观的具象化表达。《氾胜之书》将阴阳五行理论应用于农业,形成"趣时、和土、务粪泽"的耕作体系。特别值得注意的是甘肃悬泉置遗址出土的纸质文书,证明造纸术在公元前后已从纺织副产品发展为独立工艺。

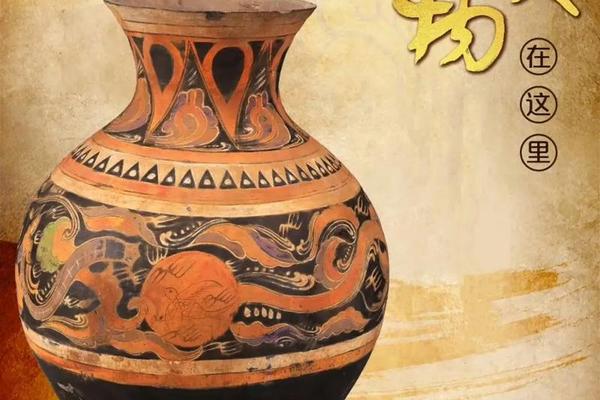

艺术领域同样展现着文化整合的力量。霍去病墓石刻将楚文化的浪漫想象与草原艺术的雄浑气质熔于一炉,马王堆帛画则通过"T"形构图实现天地人三界的视觉统合。这种艺术创造既保持着地域特色,又孕育出共同的审美范式,正如扬雄所言:"书,心画也。

五、多元文明的对话融合

汉文化的开放性在丝绸之路的交流中展现得淋漓尽致。徐州狮子山楚王墓出土的鎏金铜象饰件,其造型技法明显受到波斯艺术影响。张骞通西域带回的苜蓿、葡萄等作物,不仅丰富了物质生活,更催生出"蒲萄宫"这样的文化意象。这种交流并非单向输入,四川三星堆遗址的摇钱树造型,就显示出本土信仰对外来元素的创造性转化。

在思想层面,佛教初传时期的"格义"现象,反映了中印文明的深度对话。洛阳白马寺的建立标志着外来宗教的本土化尝试,而《太平经》中"承负说"与佛教轮回观的微妙关联,则显示出思想融合的复杂轨迹。这种文化包容性,使得汉文化始终保持着自我更新的活力。

站在当代回望汉文化,其最宝贵的遗产在于构建了"多元一体"的文明范式。这种文化形态既保持着核心价值体系的稳定性,又通过制度创新和文明对话实现动态发展。未来的研究应当更加关注汉文化在东亚范围内的传播机制,以及其与现代文明的价值共鸣。正如费孝通先生所言:"各美其美,美人之美,美美与共,天下大同",汉文化的现代转化,或许正蕴藏在这种文化自觉的智慧之中。