中国传统民间艺术绘画作品承载着中华民族五千年的文明基因。从新石器时代的彩陶纹饰到战国秦汉的画像砖石,民间美术始终以“生产者的艺术”形态存在,既是实用器具的装饰载体,也是劳动人民精神信仰的具象表达。魏晋时期士大夫主导画坛后,民间艺术在版画、年画、剪纸等形态中延续生命力,如宋代《东京梦华录》记载的“纸画儿”交易盛况,印证了民间美术在世俗生活中的渗透力。这种根植于乡土的艺术形式,通过代际传承形成独特的视觉符号体系,如陕西窗花剪纸中的“阴阳鱼”纹样,既是对生殖崇拜的隐喻,也暗含道家哲学思想。

考古发现与文献研究揭示,民间美术的演变始终与社会结构变革同步。明代《天工开物》记载的木版印刷技术革新,推动年画从宗教祭祀用品转型为大众消费品,天津杨柳青、苏州桃花坞等年画作坊的兴起,标志着民间艺术产业化萌芽。当代学者徐艺乙在《中国民间美术研究一百年》中指出,20世纪80年代民间美术学术会议的召开,标志着其从“民俗附庸”升格为独立学科研究对象,这一认知转变促使故宫博物院等机构系统收藏10万余件民间美术品。

题材内容与艺术特色

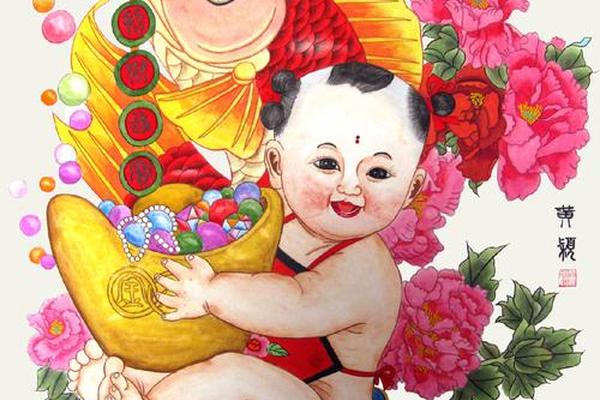

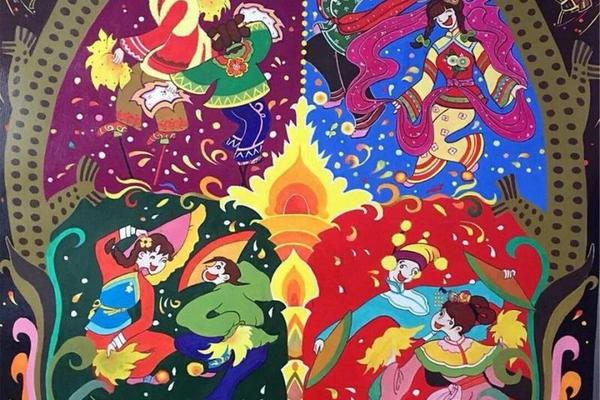

民间绘画作品的题材构成如同打开民俗生活的万花筒。山东潍坊杨家埠年画《女十忙》以十组劳动场景浓缩农耕文明的时间维度,河北三河剪纸《小鸟莲花》则通过动植物符号传递多子多福的世俗愿望。这些作品往往突破时空限制,如滩头木版年画将关公形象与地方戏曲元素融合,创造出“跨时空忠义剧场”的独特叙事。学者靳之林提出的“本原文化”理论认为,民间美术中的抓髻娃娃、蛇盘兔等原型意象,实为原始宇宙观的当代遗存。

在艺术表现层面,民间绘画形成了一套颠覆学院派法则的美学系统。湖南滩头年画采用“七色套印”工艺,通过红、黄、绿原色的对冲营造视觉张力,人物造型遵循“头大身小”的比例原则,这种夸张变形并非技法缺陷,而是对“稚拙美”的自觉追求。陕西窗花剪纸中的“毛刺”技法,通过密集排线形成光影流动感,与汉代画像石的“减地平雕”形成跨越千年的技艺对话。正如艺术人类学家方李莉所言,民间美术的“不完美性”恰恰构成其美学价值的核心——它是未经规训的生命力迸发。

当代价值与传承路径

全球化语境下,民间绘画正经历从文化标本到创意资源的范式转换。杨华珍团队将羌绣“万字纹”解构重组,为爱马仕设计出蕴含“生生不息”哲思的丝巾图案,这种符号化转型使传统纹样获得奢侈品级的符号溢价。数字技术也为保护带来新可能,湖南美术馆运用3D扫描建立滩头年画数字档案,使《秦琼敬德》等孤本门神画作实现毫米级精度复原。这些实践验证了费孝通“文化自觉”理论——传统的生命力在于创造性转化。

但传承困境依然严峻。田野调查显示,掌握全套桃花坞年画刻印技艺的匠人仅存7位,平均年龄68岁。针对此,中央美院推行“非遗研培计划”,通过将《天工开物》记载的“饾版”技术与现代设计思维嫁接,培养出既能雕刻传统门神又能创作动漫IP的复合型人才。这种“活态传承”模式,使陕西剪纸艺人库淑兰的作品从窑洞窗棂走向威尼斯双年展,印证了民间艺术参与当代文化建构的可能性。

传统民间绘画既是凝固的历史记忆,也是流动的文化基因。从滩头年画的套色工艺到羌绣纹样的当代转译,这些作品证明民间艺术从未停止自我更新的步伐。未来的研究应更关注数字化保护标准建立、知识产权保护机制完善等课题,同时探索民间美学元素在虚拟现实、元宇宙等新兴领域的应用场景。唯有将民间艺术置于动态发展的文化生态中,才能使其真正成为“活着的传统”,为人类文明多样性提供中国方案。