棋盘上黑白交错,落子间乾坤尽显。围棋作为中华文明最古老的智力遗产,承载着东方哲学的精髓与战略思维的巅峰。从尧舜时期的教化工具到人工智能时代的竞技焦点,围棋以361个交叉点为舞台,演绎着天人合一的宇宙观与虚实相生的辩证法则。这部跨越四千余年的文明史诗,不仅是一部博弈技艺的进化史,更是中华文化基因的活态传承。

起源与文明奠基

先秦典籍《世本》中"尧造围棋,丹朱善之"的记载,将围棋的起源与上古贤君的教育智慧紧密相连。传说中尧帝以九路棋盘启迪子嗣丹朱,后经十三路发展至十九路的演变轨迹,暗合《易经》"三才两仪"的生成逻辑。春秋战国时期,"举棋不定"一词首现《左传》,既是对政治决策的隐喻,也印证了围棋在当时社会的普及程度。东汉马融《围棋赋》以"三尺之局为战斗场"的军事比拟,开启了围棋与兵法交融的认知传统。

考古发现为这段传说增添了实证维度:河北望都东汉墓出土的十七道石质棋盘,敦煌文书中的《棋经》记载,完整勾勒出魏晋至南北朝时期围棋形制由十七道向十九道跃迁的技术革命。这种演变不仅是空间维度的扩展,更是思维范式从局部缠斗向全局谋划的质变,正如唐代李世民《咏棋》所言:"参差分两势,玄素引双行"。

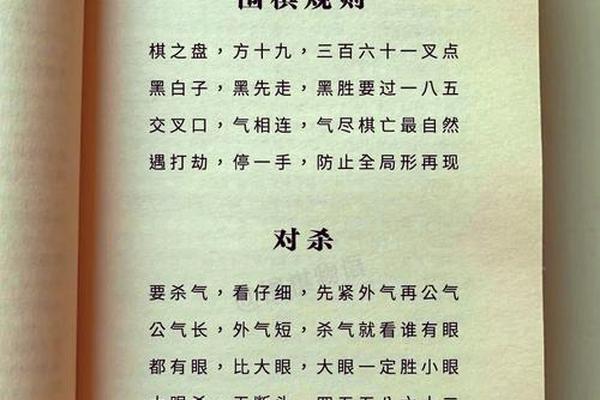

形制与规则演变

古代围棋的座子制蕴含着深邃的宇宙观。对角星位的两黑两白四子布局,恰似《河图》中阴阳四象的具象投射,而白棋先行的规则暗合"阳动阴静"的易理。明清时期范西屏与施定庵的《当湖十局》,在保留座子制传统的将棋艺推至"流水不争先"的艺术境界,其棋谱至今仍被奉为死活题经典。

现代围棋规则的三大体系——中国数子法、日韩数目法、应氏计点制——实质是不同文化对"效率"与"公平"的价值取舍。数子法强调实地控制,数目法侧重外势发展,而计点制通过填满计算追求绝对精确,这种差异恰如林建超所言:"围棋规则是民族文化思维方式的镜像"。2016年AlphaGo的横空出世,更引发了对贴目制度的重新审视,人工智能推演出7.5目贴目的最优化解,完成了古典智慧与现代科技的世纪对话。

哲学与战略思维

围棋的本质是阴阳辩证法的具象演绎。班固《弈旨》"棋有白黑,阴阳分也"的论断,在当代学者林建超的研究中发展为"太极推演"理论:黑子象征主动进取的乾元之力,白子代表柔韧包容的坤元之德,361个交叉点对应周天度数,构建起微观宇宙模型。这种哲学特质在"双活""打劫"等特殊棋形中得到极致展现,宋代《冷斋夜话》记载的道士谜语"不敢为天下先",正是对"共活"境界的禅机诠释。

围棋十诀"不得贪胜"等训诫,将道家"持盈守虚"思想转化为实战策略。唐代王积薪"入界宜缓"的训导,与孙子兵法"其徐如林"的用兵之道形成跨时空呼应。清代钱谦益"局后方知审局难"的诗句,道破了围棋战略思维的精髓——在动态博弈中实现全局最优解。这种思维模式深刻影响着现代商战策略与人工智能算法设计,谷歌DeepMind团队坦言,AlphaGo的蒙特卡洛树搜索算法,本质上是对人类棋手大局观的数学建模。

文化传播与当代价值

南北朝时期围棋经朝鲜传入日本,催生出本因坊等职业体系;唐代随遣唐使西传的棋待诏制度,成为现代职业棋士制度的雏形。1984年中日围棋擂台赛的举办,不仅成就了聂卫平"棋圣"美誉,更成为改革开放初期民族自信重建的文化符号。应昌期先生创办的应氏杯,以奥林匹克式四年周期设计,将围棋推向了世界智力运动巅峰。

在人工智能颠覆传统的今天,围棋教育凸显出独特的育人价值。儿童通过弈棋培养的"形效分析"能力,可提升数理思维28%的敏捷度(剑桥大学2023研究数据);企业管理者借鉴"厚势取地"策略,能提高战略决策成功率。更具启示性的是,当AlphaGo Zero通过自我对弈突破人类认知边界时,其展现的创造性思维路径,为破解人工智能"黑箱"难题提供了全新视角。

文明镜像与未来展望

从丹朱习弈的传说,到AlphaGo的神经网络,围棋始终是文明演进的见证者与参与者。它既承载着"天人合一"的古典智慧,又孕育着"人机共生"的未来图景。当前围棋研究亟需突破三大方向:建立基于大数据的棋谱文化基因库,开发跨文化比较的认知科学模型,构建围棋思维在现代教育中的量化评估体系。正如陈祖德所言:"围棋是中国人给世界的思维礼物",在文明对话日益频密的21世纪,这方黑白天地将继续讲述东方智慧的永恒魅力。