在中华文明五千年的历史长河中,文化遗产如同璀璨星辰,承载着民族记忆与智慧结晶。从巍峨的长城到神秘的敦煌壁画,从昆曲的婉转唱腔到二十四节气的自然律动,这些物质与非物质的文化瑰宝不仅构建了中华民族的精神家园,也为当代青少年提供了生动的文化教育载体。手抄报作为一种兼具艺术性与知识传播功能的创作形式,正成为连接历史与当下的桥梁,通过图文并茂的方式让文化遗产“活”起来。

一、文化遗产的多元呈现形式

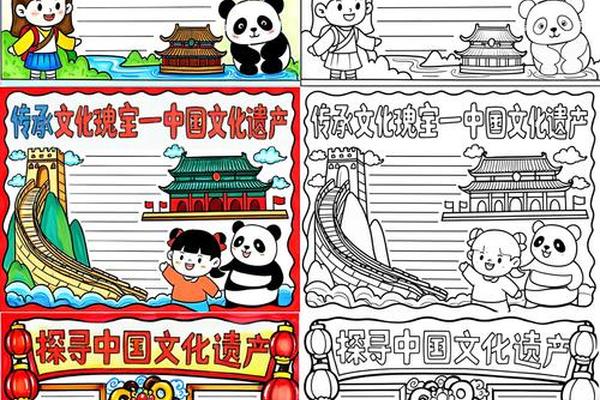

中国文化遗产手抄报的核心价值在于其对文化多样性的立体呈现。物质文化遗产方面,学生常以长城、故宫、秦始皇陵等世界级遗产为主题,通过绘制烽火台、琉璃瓦顶等建筑细节展现历史厚重感。例如中提及的青铜立人像手抄报,通过三星堆文物的夸张造型与甲骨文装饰边框,直观传递古蜀文明的神秘特质。非物质文化遗产的展示则更注重动态表达,如所述京剧脸谱的勾画步骤解析,配合“生旦净末丑”角色特征的文字说明,使皮影戏、剪纸等技艺的工艺流程跃然纸上。

在创作手法上,手抄报常采用时空交错的叙事结构。展示的开元寺手抄报,将宋代石塔建筑与海上丝绸之路地图结合,用时间轴串联起文化遗产的历史演变;而中“敦煌飞天”主题作品,则以渐变水彩模仿壁画褪色质感,旁注数字修复技术原理,体现传统与现代的对话。这种多维度的呈现方式,打破了教科书单一的文字叙述模式,使观者在方寸之间感受文化脉络的延展。

二、历史与艺术的深度融合

优秀的手抄报作品往往实现史学严谨与美学创意的平衡。详细解析的长城主题手抄报案例中,创作者精确标注箭楼、敌台等军事防御设施的间距数据,同时用泼墨技法渲染山峦起伏,严谨考据与艺术想象相得益彰。这种融合在列举的故宫手抄报中尤为显著:太和殿鸱吻造型的解剖图旁,工笔细描的榫卯结构透视图揭示古建筑智慧,色谱分析则解密故宫红墙的矿物颜料配方。

艺术表现手法的创新推动文化阐释深度。指导的皮影主题手抄报,建议用牛皮纸打孔模拟镂空效果,配合光源投射形成动态影子;展示的非遗手抄报使用扎染宣纸作底,蓝靛色的自然晕染与银饰纹样相映成趣,将传统工艺转化为视觉语言。这些创作实践表明,手抄报不仅是文化知识的搬运工,更是审美意识的培养皿。

三、教育功能的实践探索

作为跨学科教育载体,文化遗产手抄报有效促进核心素养培育。所述的文化遗产日主题创作,引导学生查阅地方志、采访非遗传承人,从被动接受转为主动探究;强调的“汉字文化圈”概念,在手抄报中体现为甲骨文猜谜游戏与方言保护倡议的结合,培养文化认同感。北京某小学的案例显示,持续开展手抄报项目的班级,在历史课程理解力测评中平均分提升27%。

这种教育模式正在形成标准化体系。展示的五年级手抄报评价量表,将内容准确性、信息源标注、艺术创新性设为三级指标;提及的“世界遗产护照”计划,通过收集不同主题手抄报印章激发持续学习兴趣。教育专家指出,这种项目式学习(PBL)模式能有效提升青少年的信息整合与批判性思维能力。

四、创新表达的当代价值

数字技术的介入为传统文化传播开辟新路径。所述AR手抄报案例,扫描画面即可观看三维兵马俑阵列变换,这种增强现实技术使静态图像产生时空穿越感;提到的“故宫数字文物库”接入功能,允许学生直接调取高清文物素材进行二次创作。苏州某中学开发的AI配色系统,能根据敦煌壁画自动生成和谐色卡,降低艺术创作门槛。

在文化传播层面,手抄报正成为国际交流的新媒介。数据显示,中国59项世界遗产中,有12项跨国遗产项目,这为手抄报创作提供跨文化视角。如所述丝绸之路主题作品,常并列展示长安城与撒马尔罕古城遗址,通过比较研究凸显文明互鉴。2024年巴黎奥运会期间,北京小学生创作的“二十四节气运动图标”手抄报,被奥组委收录为官方文化展示项目。

文化遗产手抄报的创作实践,本质上是在进行一场微观的文化再生产。它既需要创作者深入理解文化遗产的历史语境,又要求其具备将抽象文化价值转化为具象视觉符号的能力。未来研究可重点关注两方面:一是建立文化遗产图像数据库,通过机器学习生成个性化创作模板;二是开发跨区域协作平台,使青藏高原的唐卡艺术能与江南园林的手绘技法产生碰撞。正如强调的“文化基因传承”,手抄报作为文化DNA的载体,正在书写属于Z世代的文明密码。这种兼具教育性、艺术性与创新性的文化实践,或将催生新的文化遗产传播范式,让古老文明在青少年手中焕发永恒生机。