在中国大地上,宗祠文化的南北差异如同一面棱镜,折射出地理环境、历史变迁与社会结构的复杂互动。南方村落中巍然矗立的祠堂与绵延不绝的族谱,常令北方人感到陌生——华北平原的村庄里,连祖先墓地的位置都可能在代际更迭中湮没,更遑论凝聚宗族精神的实体建筑。这种差异并非偶然,而是多重力量交织作用的结果。从北宋“宗法庶民化”的浪潮,到现代城市化对传统结构的瓦解,北方宗祠的消逝轨迹中,隐藏着中国社会演进的深层密码。

一、历史动荡:战火与迁徙的切割

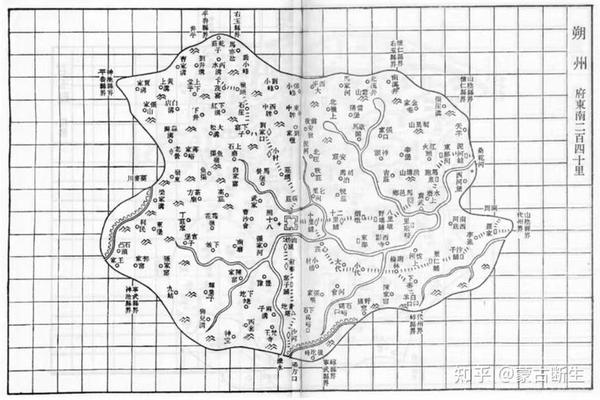

作为中华文明的核心发源地,北方承担了更多朝代更替的震荡。自五胡乱华至安史之乱,从金元南下到明清易代,黄河流域始终是兵家必争之地。明初山西洪洞大槐树移民、清中后期“闯关东”等大规模迁徙,使北方家族支离破碎。正如《苫山志》记载,黄河改道引发的洪灾常令“沿河两岸居民田畴庐舍淤没殆尽”,维系宗族的物质基础与人口规模在频繁灾难中难以存续。

这种动荡在空间上形成双重打击:一方面,战争直接摧毁祠堂建筑与族谱文献,明末清初北方士绅家族的碑谱显示,超过60%的宗族世系在战乱中出现断层;朝廷为恢复生产强制移民,使同姓族人被迫分散在数百里外,失去重建宗族组织的人口基数。相比之下,南方的地理屏障与相对安定,为宗族发展提供了稳定容器,闽粤地区甚至出现持续数百年的“祠堂经济”体系。

二、政治干预:皇权与革命的夹击

北方作为传统政治中心,始终面临更严密的权力管控。明代山西阳城白巷李氏的个案显示,当宗族试图通过科举仕宦提升地位时,立即遭遇朝廷“削藩式”的压制。这种“强干弱枝”的治理逻辑,使北方宗族难以像徽商、晋商那样形成政经合一的势力。清中期以后,北方宗族更多表现为“礼仪性团体”,而非南方具有实际治理功能的宗族组织。

20世纪的社会变革带来更彻底的解构。1950年代土地改革中,华北地区73%的祠堂被改作学校、粮仓等公共设施,而“破四旧”运动在北方执行力度远超南方。山东东阿的田野调查显示,当地90%的祠堂碑刻在1966-1976年间被毁,与之形成对比的是福建地区通过将祠堂申报为“文物保护单位”实现的隐性存续。政治运动与宗族存续呈现显著的地域差序格局。

三、经济基础:灾害与贫困的瓦解

自然环境差异塑造了不同的经济生态。北方小麦种植依赖不稳定的降水,黄河改道更造成周期性饥荒,康熙年间山东运河区域“赤地千里、饿殍遍野”的记载,揭示了生存压力对宗族凝聚力的消解。当家族成员为求生计四散逃荒,维系祠堂祭祀所需的物质贡献与仪式参与便无从谈起。

反观南方,稻作农业的稳定性与宗族公共田产制度形成良性循环。珠江三角洲的“沙田开发”中,宗族组织集体垦殖、按房派分配收益的模式,使经济功能与文化象征深度绑定。而北方的商业世家如山西票号,更多选择将财富投入科举功名而非祠堂建设,这种个体化策略加速了宗族组织的松散化。

四、文化重构:多元融合中的嬗变

胡汉交融的历史进程重塑了北方的文化基因。从北魏孝文帝改革到清初旗地制度,北方宗族不断吸收游牧民族的“帐落”文化,发展出墓祭替代祠堂、口述替代族谱的变通形式。这种文化杂交性,使北方宗族更易接纳现代性冲击——当20世纪城市化浪潮袭来,离散的家族成员能更快适应原子化的都市生活。

而南方宗族在相对封闭的文化环境中,形成了强大的路径依赖。潮汕地区至今保留着“祠堂经济学”,海外侨胞投资修祠既是对文化根源的追寻,也暗含商业网络的维系需求。这种文化经济复合体的韧性,使得南方宗祠在现代化进程中反而获得新的生长点。

五、结构转型:城市化与个体觉醒

近四十年的城市化进程,在南北两地引发差异化反应。北方农民工更倾向于彻底切断乡土联系,河北农村调查显示,80后群体中仅12%参与过清明祭祖;而珠三角农民工通过宗亲会、同乡会等形式,在城市中重构了类祠堂的社会网络。这种差异既源于经济机会的空间分布,也折射出文化资本的代际断层。

计划生育政策在北方农村的深度落实,客观上消解了宗族繁衍的物质基础。当“独生子女”成为普遍现象,北方家族失去传统宗族所需的“五服”人口基数,祭祀活动简化为核心家庭的扫墓行为。而南方通过政策规避与文化调适,维持了相对完整的人口结构,为宗族存续提供生物基础。

站在文明演进的维度观察,北方宗祠的消逝并非简单的文化衰落,而是社会结构转型的必然结果。当我们在山西阳城发现“碑谱”这种独特的宗族记忆载体,或在山东运河区域看到墓祭仪式中的文化创新,便能理解文化形态的顽强生命力。未来的研究或许需要超越“有无祠堂”的表象,深入探讨宗族文化的现代表达——无论是北方城市中的同乡会馆,还是南方乡村的数字化族谱,都在延续着“敬宗收族”的文化基因。这种动态适应过程,正是中华文明生生不息的内在密码。