京剧三块瓦脸谱的起源可追溯至中国古代的图腾崇拜与傩戏面具。早在商周时期,青铜面具便用于祭祀活动,三星堆出土的青铜人面像印证了先民通过夸张五官表达神性的传统。至北齐兰陵王“代面”入阵的传说,面具开始兼具威慑与艺术功能,成为戏曲脸谱的雏形。唐代《兰陵王入阵曲》的流行,标志着面具向涂面艺术的过渡,孟郊诗句“瘦鬼染面惟齿白”即是对早期戏剧化妆的生动描绘。

明清时期,随着昆曲与徽班进京,脸谱艺术逐渐规范化。明代净行分化出正净、副净,三块瓦脸谱的雏形——“整脸”开始出现,以单色为底,突出眉眼结构。清代地方戏兴起后,三块瓦脸谱吸收民间艺术元素,形成红、白、紫等主色体系。例如《铁笼山》中姜维的红三块瓦脸象征忠勇,而《失街亭》马谡的白三块瓦脸则暗示刚愎自用。这种谱式在晚清京剧鼎盛期臻于成熟,成为净角表演的核心符号。

二、艺术特征:几何与象征的美学融合

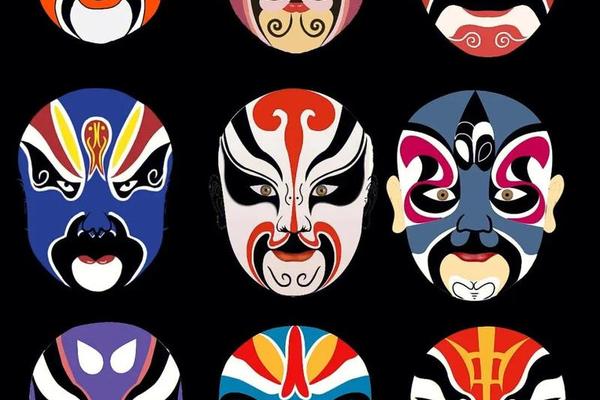

三块瓦脸谱以“三”为美学核心,通过眉、眼、鼻窝的几何分割构建视觉秩序。其基本结构是以单一底色覆盖全脸,再用黑色线条将面部划分为额部与双颊三大块,形似三片瓦当,故得名。例如《收关胜》中的关胜,红色底色配以飞扬的剑眉与蝶翅眼窝,既符合“面如重枣”的文学描述,又强化了武将的威严。

色彩体系则承载着深厚的文化密码。红色代表忠义(如关羽)、黑色象征刚直(如包拯)、白色隐喻奸诈(如曹操),这种“观色识人”的符号系统源自中国传统五行哲学与民间观。值得注意的是,三块瓦脸谱的用色并非绝对,例如《艳阳楼》高登的白三块瓦脸搭配粉色双颊,既体现衙内的骄纵,又避免过度妖魔化。这种“程式中的自由”展现了京剧艺术的辩证智慧。

三、文化内涵:脸谱中的精神图谱

三块瓦脸谱是儒家的视觉化表达。红色忠勇、黑色刚正的价值取向,与“仁义礼智信”的儒家纲常形成映射。学者郝寿臣指出,额头的纹饰往往暗含角色命运,如窦尔墩眉间的双钩图案象征其兵器,而廉颇的下垂眼纹则暗示年老志坚。这种“寓形于色”的手法,使脸谱成为道德评判的无声宣言。

脸谱也融合了民俗信仰与戏剧美学。脑门的“舍利珠”圆光(如僧人脸谱)、鼻窝的“火焰纹”(如钟馗),皆脱胎于佛教造像与民间年画。在《连环套》窦尔墩的蓝花三块瓦脸中,黄、红、黑三色交织的眉子,既遵循“三块瓦”程式,又融入草莽英雄的江湖气息,实现了宗教符号向戏剧美学的转化。

四、当代传承:非遗活化的多维路径

在数字化时代,三块瓦脸谱面临技艺传承与创新表达的双重挑战。非遗保护中,“摹形”与“传神”需并重:中国戏曲学院通过3D扫描建立脸谱数据库,精确记录郝寿臣、侯喜瑞等流派的笔法差异;而文创领域则将脸谱元素解构重组,如2022年冬奥会“京剧滑雪”头盔,用动态线条再现三块瓦的静态美学。

国际传播方面,三块瓦脸谱成为跨文化对话的媒介。纽约大都会博物馆曾以交互装置演绎《霸王别姬》脸谱,观众可通过AR技术体验勾脸过程,理解红色代表“忠勇”的文化逻辑。这种“技术赋能传统”的模式,为脸谱艺术的全球传播提供了新范式。

总结与展望

三块瓦脸谱作为京剧艺术的精粹,既是历史沉淀的视觉符号,也是文化基因的活态载体。其美学价值在于程式与创新的平衡,意义在于象征与批判的统一。未来研究可深入探讨脸谱数字化复原中的色彩还原难题,或从认知科学角度分析跨文化观众的脸谱解读机制。正如梅兰芳所言:“脸谱非面具,乃心谱之外化。”在传统与现代的对话中,三块瓦脸谱将继续书写中华文化的精神史诗。