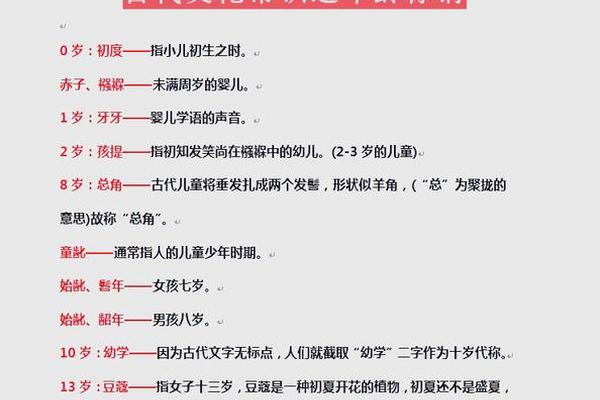

古代年龄称谓并非简单的数字替代,而是以生理特征、社会角色、礼制规范为内核的文化符号。从婴儿的“赤子”到百岁的“期颐”,每个称谓都承载着对生命阶段的深刻认知。《礼记》《论语》等典籍中,孔子以“而立”“不惑”等概念构建了士人阶层的理想化人生轨迹,而民间则以“总角”“破瓜”等具象化表述勾勒出普通人成长的轨迹。例如“总角”源于儿童发髻形似羊角,既是对生理发育的观察,也是对童年天真状态的隐喻。这类称谓将自然规律与社会期待相融合,形成了一套跨越阶层的文化共识。

在生命周期的划分上,古代社会尤其重视成年礼的节点。男子二十岁行“弱冠”之礼,标志其正式进入社会角色体系;女子十五岁“及笄”则宣告婚嫁资格的获得。《礼记·内则》详细记载了“成童舞象学射御”的教育程序,表明年龄称谓与人才培养制度密切相关。而“耄耋”“期颐”等老年称谓,不仅描述生理衰老,更暗含“孝子尽养”的责任,如《礼记·曲礼》强调百岁老人需子孙全权照料,体现儒家孝道文化的渗透。

二、性别差异与称谓分化

古代年龄称谓体系呈现显著的性别差异。女子称谓多聚焦婚育功能,如“金钗之年”(12岁)象征妆饰准备,“破瓜之年”(16岁)隐喻婚配适龄,而“摽梅之年”(24岁)则借《诗经》中的梅子凋落暗示婚嫁紧迫。男子称谓则强调事业成就与社会责任,“志学之年”(15岁)确立治学志向,“弱冠”(20岁)标志参政资格,“耳顺”(60岁)体现智慧沉淀,形成“修身齐家治国”的进阶逻辑。

这种分化根植于礼制规范。汉代《白虎通义》规定“男三十而娶,女二十而嫁”,使得女子称谓早于男子出现断代。如杜甫《新婚别》中“妾身未分明,何以拜姑嫜”揭示未完成婚仪的女性身份模糊性。而男性称谓的连续性更强,从“舞勺”(13岁习文舞)到“舞象”(15岁习武艺),再至“从心所欲”(70岁)的境界追求,构建了完整的士大夫成长图谱。

三、文字符号的拆解智慧

古人创造性地运用汉字结构衍生年龄代称,形成独特的文化密码。“米寿”(88岁)拆解“米”字为八十八,“茶寿”(108岁)组合“廿”与“八十八”,“白寿”(99岁)取“百”去一横的形态。这种拆解不仅体现文字游戏趣味,更暗含对长寿的祈福心理。明代学者杨慎在《丹铅余录》中赞叹:“古人制字,寓数于形,此诚智慧之极也。”

数字谐音与象征亦被广泛应用。“喜寿”(77岁)源于草书“喜”字形似七十七,承载对晚年安康的祝愿;“双稀”(140岁)以两个“古稀”叠加表达超越生命极限的向往。这类称谓突破数字的抽象性,通过视觉化表达强化文化记忆,如苏轼在《东坡志林》中记载民间贺寿时“书米字于桃符”,可见拆字文化的生活化渗透。

四、礼制变迁与称谓流变

年龄称谓并非静态体系,而随礼制演变呈现动态调整。先秦时期“二十而冠”的规范在汉代后被逐步推迟,唐代杜佑《通典》记载贵族男子常延至22岁行冠礼,使得“弱冠”的实指年龄产生浮动。女子“及笄”礼亦从周代的十五岁扩展至明清的“二十而笄”,反映婚龄政策的调整。称谓的泛化现象同样显著,如“豆蔻”原指十三四岁少女,至清代文学中已扩大为未婚女子通称。

古代年龄称谓是解码中国传统社会文化基因的重要符号。它既包含对生命规律的科学认知(如“始龀”对应换牙期),又承载教化功能(如“期颐”强调孝道责任),更展现汉字文化的创造性转化能力。在当代语境下,这些称谓依然活跃于贺寿民俗、文学创作中,成为古今文化对话的桥梁。未来研究可进一步深入:其一,对比日本“还历”、韩国“花甲”等东亚年龄称谓体系,探究文化传播路径;其二,结合出土简帛文献,考证称谓制度的时空差异;其三,探索传统年龄文化在现代生命教育中的转化应用,使古老智慧焕发新生。