在中国传统文化的历史长河中,状元文化如同一颗璀璨的明珠,既承载着科举制度千年的智慧积淀,又映射出社会对知识与人才的永恒追求。从隋唐至明清,科举制度通过考试选拔人才的方式,不仅塑造了“朝为田舍郎,暮登天子堂”的社会流动神话,更衍生出以“状元”为核心的文化符号体系。这一文化现象跨越时空,在当代社会依然以高考状元、行业标杆等形式持续发酵,其背后既是对公平竞争精神的推崇,也暗含着教育理念与社会价值观的深层博弈。以下将从制度基因、社会功能、精神内核与当代嬗变四个维度,剖析状元文化的多维面相。

科举制度的制度基因

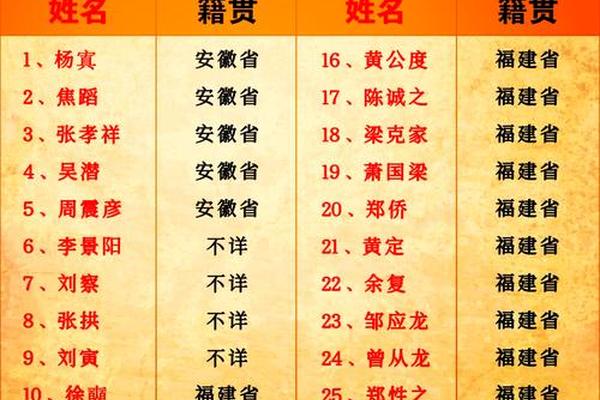

科举制度作为状元文化的母体,自隋炀帝大业元年(605年)创设进士科始,便为寒门士子开辟了“学而优则仕”的上升通道。唐代确立殿试制度后,“状元”正式成为科举体系中的最高荣誉象征,其选拔过程历经乡试、会试、殿试的层层筛选,仅明清两代就产生文状元208名,武状元118名。这种以考试为核心的选拔机制,打破了魏晋以来“上品无寒门,下品无世族”的门阀垄断,使得社会阶层流动率在宋代达到巅峰——据《宋史》统计,寒门出身的进士占比超过六成。

科举制度的设计精妙体现在其系统性建设上:宋代推行糊名誊录制杜绝舞弊,明代开创八股文规范答题标准,清代实施分省取士保障地域公平,这些制度创新使得科举成为“中国古代最有效的文官选拔制度”。尤其值得关注的是,1300年间科举不断调整考试内容,从唐代侧重诗赋到宋代转向经义策论,最终形成以儒家经典为核心的考核体系,将文化传承与人才选拔紧密结合。

社会流动的激励功能

状元文化最显著的社会价值在于其阶层跃升的示范效应。明代杨慎家族“一门七进士”的佳话,清代张謇从状元转型为实业巨擘的传奇,都印证了科举制度对社会流动的促进作用。统计显示,明代43.34%的进士出自三代平民家庭,清代虽有所下降,但科举仍是底层改变命运的核心通道。这种“知识改变命运”的集体认知,催生出“万般皆下品,唯有读书高”的价值取向,使得教育投资成为家族振兴的战略选择。

科举制度还通过功名体系构建社会整合机制。生员、举人、进士构成的等级序列,不仅赋予士人政治特权,更形成覆盖全国的士绅阶层。他们既是地方治理的参与者,又是文化传播的践行者,正如顾炎武所言:“天下兴亡,匹夫有责”的文化自觉,正是通过科举士人的社会网络得以传播。这种将知识精英纳入统治结构的制度设计,有效维系了传统社会的超稳定形态。

精神价值的文化传承

状元文化沉淀的精神内核,集中体现为勤学自强的进取精神与家国同构的责任意识。文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的浩然正气,张謇“父教育而母实业”的经世理念,都彰显着状元群体的人格典范。这种精神通过蒙学读物《神童诗》、戏曲《牡丹亭》等文化载体代际传递,形成“十年寒窗无人问,一举成名天下知”的集体记忆。

民间社会对状元文化的创造性转化同样值得关注。宋代“状元红”牡丹的命名,明清“五子登科”纹饰的流行,乃至现代“状元宴”“状元房”的商业化运作,都反映出社会对成功符号的崇拜心理。这种文化再生产过程中,原本属于精英阶层的科举文化逐渐世俗化,演变为涵盖婚俗、建筑、饮食的民俗体系,如安徽休宁县保留的19座状元牌坊,既是历史见证,更是地方文化资本。

当代社会的嬗变与反思

在科举制度废止百年后的今天,状元文化以新的形态持续渗透社会生活。高考状元的热捧催生出“状元笔记”产业链,名校间的生源争夺战屡见报端,反映出教育竞争异化为“零和博弈”的隐忧。而“三百六十行,行行出状元”的民间智慧,则试图将竞争意识导向健康轨道,如广东海上丝绸之路博物馆通过“状元文化挑战赛”,将历史传承与素质教育相结合。

这种文化嬗变引发学界深刻反思。南京大学张鸿雁教授指出,城镇化进程中需警惕“文化迷失”,状元文化的现代转化应超越功利主义,重拾其“修身齐家治国平天下”的价值内核。香港教育研究者林緻茵批判“状元素材”的媒体狂欢,认为过度强调考试排名加剧了青年的焦虑情绪,呼吁建立多元评价体系。这些争论揭示出传统文化现代化进程中普遍存在的张力:如何在效率与公平、竞争与合作之间寻求平衡。

纵观状元文化的千年流变,其本质是中华文明对人才选拔与社会治理的持续探索。从科举时代的制度创新到当代教育的文化投影,这一文化现象始终承载着社会对公平正义的追求与对卓越精神的崇尚。面向未来,我们既要珍视其“选贤与能”的制度智慧,也需警惕功利化异化的风险。或许正如梁启超所言:“变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举”——在人工智能时代重构人才评价体系,让“状元精神”真正成为推动社会进步的永恒动力。