在闽地群山环抱的村落间,星罗棋布的宗祠建筑群如同镶嵌在时光长河中的明珠,承载着血脉相连的记忆密码。这些青砖黛瓦构筑的精神殿堂,不仅记录着中原士族南迁的史诗,更镌刻着八闽大地特有的家族与文化基因。以永定赖氏宗祠为代表的建筑群落,其保存完好的族谱文献与祭祀传统,为解读福建宗族文化提供了鲜活的历史标本。当我们在数字化浪潮中回望这些矗立千年的文化地标,会发现它们不仅是凝固的建筑艺术,更是流动的文明血脉。

历史渊源的千年传承

福建宗祠文化的形成,与中原衣冠南渡的历史进程密不可分。永嘉之乱后,北方士族大规模迁入闽地,为维系家族凝聚,逐渐形成了以宗祠为中心的居住形态。赖氏先祖于唐末自河南光州迁徙入闽,其族谱中明确记载:"肇基西陲,营建祠宇,以奉烝尝",这种将中原礼制与闽地环境结合的营造智慧,造就了独特的宗祠文化生态。

宋代理学南传对福建宗族文化产生了催化作用。朱熹在《家礼》中强调的"敬宗收族"理念,通过族谱编修、祠堂祭祀等具体实践,在福建得到创造性转化。赖氏宗祠现存明代《祭田记》碑文显示,其通过设立族田、制定规约,将儒家转化为可操作的家族管理制度。这种文化实践使宗祠超越物质空间,成为维系社会秩序的精神枢纽。

建筑艺术的在地表达

福建宗祠在建筑形制上呈现出"中原为体,闽式为用"的特征。以赖氏宗祠为例,其五凤楼式的门厅延续了中原官式建筑的庄重规制,而抬梁穿斗混合结构、燕尾脊等元素,则是对闽地湿热气候的适应性创造。建筑学家李秋香在《福建民居》中指出:"这些建筑细节的演变,实质是中原文化与海洋文明对话的物质见证。

装饰艺术系统承载着丰富的文化象征。宗祠梁枋间的木雕二十四孝图,照壁上的松鹤延年砖雕,不仅是审美创造,更是道德教化的视觉教材。赖氏宗祠藻井中的"双龙戏珠"彩绘,既暗合"望出颍川"的郡望渊源,又寄托着对家族昌盛的祈愿。这种将叙事融入建筑装饰的手法,构成了独特的空间教化体系。

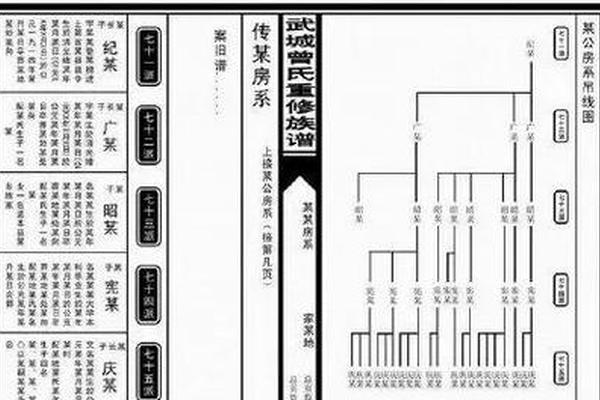

族谱编纂的文化密码

赖氏族谱的编纂体系堪称闽西族谱文化的典范。其光绪版族谱采用"五世一提"的欧苏谱法,通过世系图、传记、祠规的立体编排,构建起完整的家族记忆框架。谱牒学家钱杭研究发现,这种编纂体例既保证了血缘脉络的清晰,又通过人物事迹的记载,实现了家族精神的代际传递。

族谱中的契约文书为研究明清闽西社会经济提供了珍贵史料。赖氏族谱附录的23份田产交易契据,详细记录了族田管理、收益分配等细节。这些经济文书与族规家训相互印证,揭示出传统宗族如何通过经济共同体维系文化共同体。历史学者郑振满认为:"这些镶嵌在族谱中的经济档案,实为理解中国传统社会‘公’‘私’关系的密钥。

社会功能的现代转型

在当代城乡社会结构变革中,宗祠文化正经历功能重构。赖氏宗祠2018年修缮后增设的家族文化展馆,将传统祭祀空间转化为乡土教育基地。这种创新尝试使宗祠在保持慎终追远核心功能的衍生出文化传承、社区服务等新维度。社会学家王铭铭观察到:"现代宗祠正在从‘礼制中心’转向‘文化节点’,其空间意义发生着范式转变。

宗族网络在乡村振兴中展现出独特价值。赖氏宗祠通过成立教育基金会,近十年累计资助127名学子,这种基于血缘的互助机制有效补充了社会保障体系。宗祠理事会参与村务协商的模式,为基层治理提供了传统资源现代转化的样本。这种转型印证了费孝通"差序格局"理论在当代的生命力。

文化传承的未来挑战

城市化进程对宗祠文化生态造成冲击。据福建省文物局统计,近二十年约有15%的乡村宗祠因人口外流陷入维护困境。赖氏宗祠虽通过海外族亲捐资维持运转,但其祭祖参与者平均年龄已达62岁,暴露出传承断层危机。这种境况要求我们重新思考:在数字化时代,如何让年轻世代在宗祠文化中找到情感共鸣?

数字技术为文化传承提供新可能。台湾学者研究的"虚拟宗祠"项目,通过3D建模技术重现祭祀场景,为海外游子提供云端祭祖平台。建议赖氏宗祠可借鉴这种模式,结合区块链技术建立数字族谱库,使传统文化获得科技赋能。这种创新不是对传统的消解,而是延续文化基因的新载体。

当夕阳掠过赖氏宗祠的飞檐斗拱,砖木结构中回荡的不仅是祖先的训诫,更是文明赓续的启示。这些承载着集体记忆的文化空间,既是我们回望来路的镜子,更是探寻文化认同的路标。在保护与创新的辩证中,或许答案不在于将宗祠封存在时光胶囊里,而是找到传统基因与现代生活的共鸣点,让流淌千年的文化血脉,继续滋养当代人的精神家园。